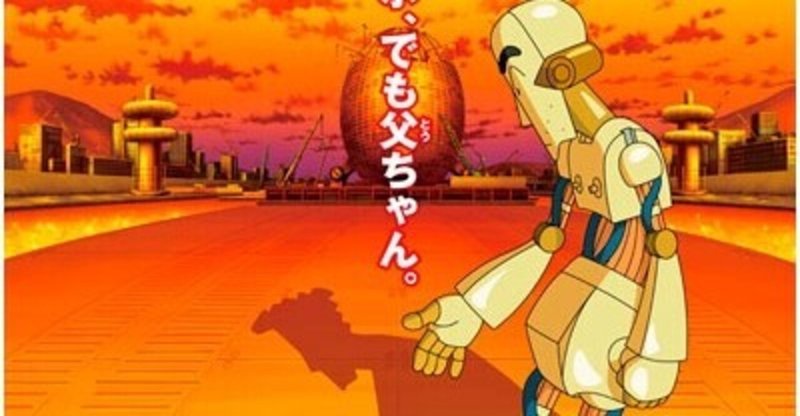

映画感想 クレヨンしんちゃん ガチンコ!逆襲のロボとーちゃん

『クレヨンしんちゃん ガチンコ!逆襲のロボとーちゃん』は2014年4月公開。『クレヨンしんちゃん』映画シリーズ22作目。この時期なので、しんのすけ役矢島晶子(2018年6月しんのすけ役引退)、野原ひろし役藤原啓治(~2020年4月死去)、園長先生/カンタムロボ役に納谷六郎(~2014年11月死去)といったオリジナルメンバーがまだ作品に出演していた頃の作品である。

本作では劇場シリーズとしては初の父親である野原ひろしに焦点が当てられた作品となっている。脚本は中島かずき。私としては忘れられない名作『キルラキル』の脚本家だ。中島かずきはかつて原作・臼井儀人の担当編集を経験しており、『クレヨンしんちゃん』を内面からよく知る人物。『キルラキル』や『ニンジャバットマン』『天元突破グレンラガン』といった破天荒を売りにする作品の脚本家が、『クレヨンしんちゃん』をどのように描くかが楽しみな作品である。

まずは冒頭。しんのすけ、ひろし父子がロボットものアニメ『カンタムロボ 劇場版』を鑑賞している場面から始まる。

映画の主人公である山田ジュンは29歳(カンタムロボJr 17歳)。台詞の中に、「悪いロボと戦い続けて18年」とある。ということから11歳から悪いロボとの戦いを始めて、以降ずっと戦いを続けて、気付けばそこそこの年齢の青年になってしまった……という経緯なのだろう(教育を受ける機会が少なかったかったから、29歳なのに未だに子供みたいな喋り方をしているのだろう)。普通の人生を送っていれば今頃は結婚して、もしかしたら子供もいて、その子供の面倒を見つつ、忙しい社会人生活を送っていただろう……。しかし、そういう時期を過ぎても悪いロボとの戦いをつづけてしまった。「大人になるチャンスを見失った若者」が描かれている。

アニメ映画『カンタムロボ』は面白おかしく描かれているが、どこか大人になりきれなかった今時の男性像を示唆している。これが野原ひろしという人物観(あるいは現代の男性像を)を端的に示している。これは、私だって他人事じゃない。きっと、これを読んでいる人たちも。

映画が終わり、ひろしはしんのすけを肩車(合体)しようとしてぎっくり腰になってしまう。 ぎっくり腰のひろしは病院へ行くが休診日。家に帰ろうとするが、その途上で公園へ一休みをする。そこにいるのは家庭から居場所を失った“父親達”である。家に居場所がない。家族から愛されていない。必要とされていない。その家族は自分たちが養っているはずなのに自分自身に何も権利がない……。父親としていることを諦めた父親達である。

そんな父親達が一時の安らぎを求めて、街中のスイートスポットこと公園を目指してやってきたのだが、その場所ですら強権的な母親達が男達を排除しようとしていた。「公共の場だ」という言葉を振りかざして、自分たちの気に入らないものを排除し、自分たちだけの居心地の悪い空間を作ろうとする、今時なクレーマー達の心理が描き出されている。

この後、野原ひろしはエステに入って腰の治療を受けたはずが、改造手術を施されてしまい、ロボとーちゃんに変わる。

ロボットに変わり果てたひろしに、野原一家は困惑する。ここは、カフカの『変身』を思わせる場面である。どうやら野原ひろしらしいが、あまりにも変わり果てた姿を受け入れがたい。混乱が起きる場面である。

だが間もなくロボひろしは本領を発揮し始める。ぎっくり腰前はやるやると言っていてできなかった庭の草むしりや木の剪定、アンテナの調整といった仕事をあっという間に、完璧にこなしてしまう。仕事でも家庭でも駄目人間の烙印を押されていた野原ひろしは、野原一家から尊敬を勝ち得ることに成功する。

と、ここまでのプロットを見て気付くのは「去勢された男性の物語」だ。家庭からは尊敬されず、愛されず、本来的な力を発揮する機会もない男性達。

もちろん、みんな仕事場ではしっかり仕事をこなしているはずの人々だ。たまの休日ぐらい、休んだってなんの罪はない。休むのは働いている人々にとって当たり前の権利だ。

が、それだと家庭人としての示しが付かない。家族からすれば、父親は家でグータラしている場面しか見ていない。いわゆる普通の人は、自分の知らないところで起きていることを「無いもの」と考える習性(思考クセ)がある。例えば多くの母親は、自分の子供が自室にいる時に勉強していても、勉強しているその場面を見ていないなければ、「勉強していない」と考えてしまう(それで私の高校時代の先生は、「勉強は親が見ている前でしろ」と語っていた。あれは意義深い言葉だった)。父親が仕事場でどんな仕事をしているのか、どんな苦労をしているのか……家族は何も知らない。自分たちの知らないところで、自分たちの知らない社会に貢献している、と言われてもそれを見たわけでもなければ実感としてもなく、そこにどんな苦労があるのかといった現実感など家族は知らない。家族が見ているのは、休日に家でグータラしているだらしない男性の姿だけ。だから尊敬の対象にはならない。

こうした父親達を徹底的に攻撃し、家庭から排除してやろう……いわゆる「亭主元気で留守がいい」という思想が団塊世代辺りから生まれてくることになる。もしかしたらその以前の時代からある「亭主関白」に対するカウンターかも知れないが、母親の権利が強くなるにつれて父親、あるいは男性性は家庭から、さらには社会から排除されていくことになる。

休日に休むのは働いている人にとっての権利だが、父親達は自分たちを尊敬しない家族に対して、家庭という社会に対して何も労働を示さないわけにはいかず、たまに来た休みだというのに家の仕事を、しかもこれみよがしな力仕事を任され、あるいは“家族サービス”なんかもノルマとしてこなさくちゃいけなくなる。

……父親にとって理不尽な時代。それが現代だ。

父親がどんな苦労をしているのか、仕事でどんなに消耗しているのか、どうして自分たちが何も苦労せずに食べて行けるのか……なにも考えない。そういった想像力を持ち得ないのが今時の母親と子供たちである。そうした父親に対する尊敬を欠いた家族に対するカウンターとして描かれた作品が、本作『逆襲のロボとーちゃん』だ。家族からの尊敬を取り戻すためと、男達の尊厳を取り戻すために戦おうとする物語である。

同じく「去勢された男性の物語」といえば、デヴィッド・フィンチャー監督『ファイトクラブ』を思い浮かべる。『ファイトクラブ』は1人の男性の物語で、『逆襲のロボとーちゃん』は父親の物語という差異はあるが、どちらも肉体改造により男性本来の力を取り戻していく物語だ。『逆襲のロボとーちゃん』は改造手術ではあるが、増強・拡張された身体ということでは意味は一緒。

『ファイトクラブ』と『逆襲のロボとーちゃん』はやはり立場が違うから色んな差異はあるが、男性としての立場を取り戻していく……というところではそれなりに符合するものを見いだすことができる。

去勢されて家庭の中で立場を喪った男性達が、改造手術を施され、強力な筋力と器用さを得たことで初めて家族からの尊敬を勝ち得ていく。『ファイトクラブ』では一人の男性の物語だからセックスで女性に対して男性としての力を示し、やがて男達を束ねる男性的なヒーローあるいは教祖的な存在へと成り上がっていく。

ロボとーちゃんは家庭での仕事を十全にこなし、また息子の窮地を救ったことで家族内での尊敬を勝ち得ていく。仕事場でも見事な働きっぷりを見せて同僚達の尊敬を勝ち得るが、「一緒に飲みに行かないか」と誘われてひろしは、「いや家に帰る」ときっぱり断る。ロボットだから酒が飲めない、という理由があるのだが、もはや野原ひろしにとって家は居づらい場所ではなく、そこにこそ自分の居場所を見いだしていた。愛すべき家族から本来あるべき尊敬を勝ち得たからだ。

だがここで物語は次なるフェーズへと入っていく。ロボとーちゃんは付属パーツ(アタッチメント)である「髭」を装着することで突如正確が豹変。良き家庭人から、強権的な「亭主関白」へと豹変してしまう。

ここまでが40分くらい。1時間半の映画なので、40分ほどのところで重要なターニングポイントが来るように作られている。

ここから父親達の逆襲の物語が始まる。『ファイトクラブ』では肉体改造によって鍛えられた男達が社会そのものに対して反逆を企てたのと同じく、『逆襲のロボとーちゃん』では改造手術によって鋼鉄の体を得た男達が社会、あるいは家庭に対して反逆を企てる。

そこで旗印となる名前が「ちちゆれ」……というところが『クレヨンしんちゃん』らしい。「ファイトクラブルールその1……」とは言わないのだ。そこは行き過ぎず、ジョークで通すのが「クレヨンしんちゃんイズム」だ。

「ちちゆれ」の旗を翻した男達は、自分たちを排除した公園での居場所を主張し、街を練り歩き、やがて市庁舎を占拠してしまう。

力に対しては力を……力のシーソーゲームでしか現状を解決できない様子がなんとも哀しい。バカなアンチやクレーマーに対してまともに向き合えば自分もバカをやるしかない。それはむしろ対立を深めていくだけ。その坩堝に迷い込んでいく様子が描かれていく。

不毛だ……とはいえ、今の社会、女性ばかり優遇しすぎている、とは感じる。女性専用車両やレディーズデイや、社会は声を上げる女性に対応し、様々なサービスを用意してきている。では男に対しては何もしなくてもいいのか? 男は声を上げないから何もしなくてもいい? そもそも声を上げない方が悪い? それは「自己責任」というやつか? もしかしたら、ものすごく我慢を要求しているかも知れないぞ……とは思わないか。

今の時代、世の中は「女性の声」ばかりだ。女性がいかに冷遇されているか、社会から差別されてきているか、そういう声ばかりが一杯にある。そういった情報ばかり見ていると、女性は日本の社会でとてつもなく低い地位にあるかのように見える。またそのように語られる。

でも……本当にそうだろうか。今の時代、こういう主張をするだけで叩かれる可能性がある。晒し上げされる可能性がある。非常に危険な一言だと承知の上で書こう。

現代のルールは、声に上げる女性に対して、疑問を呈してはいけないことになっている。これはもはや国際的なルールですらある。疑問を挟むこと自体が、異端、あるいは差別である……と攻撃を受ける危険性があう。

フェミニストを敵に回すと、社会的に抹殺される。はっきりいえば、カルト教団並みに恐い。

しかし書こう。「声を上げない弱者」は無視して構わない……か? 声を上げないこと自体が自己責任だから?

声を上げる女性達の陰で、我慢して黙っているおじさんたちがいる。色んなものに我慢して、働いて、家庭にお金を預けているおじさん達が居る。不満はあっても、時々の酒でどうにか忘れようとしている。我慢している女性の影で、我慢しているおじさんも当たり前のようにいる。そこに少しは目を向けてもいいのではないだろうか。

そうした最中、ロボとーちゃんはずっと閉じ込められていた生身の野原ひろしを遭遇する。

ここがだいたい55分。1時間半の映画なので、ここが最終フェーズとして描かれている。

野原ひろしとロボとーちゃんはどちらも「自分こそ野原ひろしだ!」と主張する。もちろん、生身の野原ひろしこそが本物。劣化する肉体を持ち、チンコぶらぶらさせている情けないオッサンこそが、本物の野原ひろし。

野原ひろしとロボとーちゃんの対立が描かれるが、物語が目指しているのはもちろん生身の野原ひろしがいかにしてロボとーちゃんに打ち勝ってみせるか。生身の野原ひろしは「俺こそが本当の野原ひろしだ!」ということを、ただ口うるさくわめくだけではなく、行動でこそ示そうとする。

と、見てわかるとおり野原ひろしの物語だ。これまでの『クレヨンしんちゃん』映画は野原しんのすけを中心とする冒険物語だった。異世界の使者がやってきて、しんのすけや友達、その一家を招命し、何かしらを救い出すための冒険へと繰り出していく……その典型的な構造がクレヨンしんちゃん映画の特徴だった。それが『逆襲のロボとーちゃん』では徹頭徹尾、野原ひろしの内面の物語。野原ひろしが自分と向き合い続けるお話だ。

だから今までのクレヨンしんちゃん映画からすると相当地味な展開だ。まず異世界が存在しない。大冒険もない。いつも通りの家庭、日常の風景が描かれる。異物といえばロボットとなった野原ひろしだけ。

中島かずき脚本といえば破天荒な世界観や展開だが、今作に限ってはそういう破天荒さはかなり控えめ。野原ひろしの内面へと深く潜り込み、自分自身と葛藤する様子が丹念に描かれていく。

どうしてこんなオッサンのお話が受け入れられるのか? 『クレヨンしんちゃん』は子供向け映画ではなかったのか――。

そこは問題ない。『クレヨンしんちゃん』映画は初期の頃から視聴者帯が子供とその親世代だった。特に原恵一が監督をやっていた頃は、「子供向けのフリをしながらおじさん向け映画ネタ満載作品」と言われていた(それも原恵一が抜けてからは大人を賑わす要素が喪われてしまったが)。

7作目の『爆発!温泉わくわく大決戦』で丹波の台詞で「ジェームズ・ボンドと一緒に風呂を入ったことがある」とあるが、これは『007は2度死ぬ』という映画でのこと。また後半では巨大ロボットが登場し、自衛隊出撃シーンで『ゴジラ』の楽曲が使われた。こんなネタがわかるのは、オッサンの映画ファンだけである。映画館ではオッサンが大笑いして、子供はお父さんがなぜ笑っているのかわからない……。これが『クレヨンしんちゃん』の映画だ。『クレヨンしんちゃん』は明らかに子供向けの仮面を被りつつ、オッサンが喜ぶようなネタが仕掛けられていた作品だった(このオッサンネタに気付かないのは、映画の素人)。

そのオッサンを泣かせる作品の大傑作が『モーレツ!オトナ帝国の逆襲』であることは異論はあるまい。この作品も野原しんのすけ、という目線ではあったが、実は野原ひろしの映画だった。

『クレヨンしんちゃん』の観客の半分は昔からオッサンだった。だからそのオッサンに向けた映画が作られることにさほどの驚きはない。

ただ、それが面白いかどうかでいうと――。正直なところ、エンターテインメント映画としては落第点だ。つまらない。

何がマズいのかというと画に力が無いこと。どの場面を見ても、画がテレビアニメの作りとなんら変わっていない。劇場作品としての奥行きや厚みといったアップデートがどこにもない。1800円払って見るような画になっていない。

過去の『クレヨンしんちゃん』映画では、一見すると子供向けの平面的な画だったが、劇場映画らしい「見せる画」の工夫が随所に見られた。今作にはそれがまったくない。

ぱっと見の画だけではなく、個々の絵を見てもがっかりさせる要素は多い。例えば婦警である段々原照代の車に乗っているシーン。車に乗っているキャラクターはハンドルを回して、カーブを曲がっている様子が描かれている。すると窓の外の風景がどう変化するかというと――窓に白い色が入り(光らしいが、光に見えない)、その白い色を挟んで風景が入れ替わるように作られていた。……この監督はアニメ演出を知らないのか、と唖然とした。素人の作りだ。ああいった場面では、車が方向転換しているように見えるように背景を描くのが正しい。

ビルから転落するしんのすけを助けに行く場面、足をプロペラ状態で回して飛んでいるロボとーちゃんが、逆さまになって助けに行こうとする。頭が上を向いている状態でプロペラを回し、空に浮かんでいられるということは頭が上を向いている方向に対して揚力が発生している、ということになる。それを逆さまに飛んだら、ものすごい勢いで加速することになる。あそこはプロペラの回転を止めて、正面から受ける風を少なくして追いかけるのが正しい。子供向け映画とはいえ、こういうところで説得力ある絵を出してこないと、子供も納得する絵にならない。

と個々の絵を見ていっても、「ああこの監督は絵の描けない人だな」というのがわかってしまう。個々の絵に面白味が出せず、全体としての流れ「演出」にも面白さを発揮できていない。映画として引き込む力が無い。23分のテレビアニメならそれで成立するかも知れないが(TVの『クレヨンしんちゃん』3本構成だ)、長い尺を持った映画があの作りで見続けていられるか、というとかなりきつい。時間の進みがやたらとゆっくりに感じられる。

脚本を見ると、面白いことをやろうという工夫が色んなところで見て取れる。中島かずきらしい破天荒さはこの作品においては控えめだが、唐突に始まる「朝まで生ノハラ!」やロボとーちゃんが頑馬博士に乗っ取られるシーンに唐突に挿入されるファミコン『キン肉マン』の映像(やはりオッサンにしかわからないネタ)や、単調にならないようにいろんな工夫が凝らされているのがわかる。

しかし絵・演出があまりにも未熟なために、せっかく作られた脚本の面白いところを何一つ引き出せていない。むしろ全てがマイナスに変えてしまっている。監督の力量があまりにも低いために、物語をつまらないものに変えてしまっている。この作りだと中島かずき脚本だけではなく、どの脚本でも駄目になる。

おそらくこの作品は、脚本だけを見た方が面白かったんじゃないか……そんな気がする。

野原家の長である野原ひろしに焦点が当てられた、『クレヨンしんちゃん』映画シリーズの中でも異色の1本。物語そのものは野原ひろしが家族の中での地位を取り戻すために奮闘し、最後にはロボットという虚構を打ちのめすという、きちんと組み立てられた構造になっている。きちんと作っていれば、間違いなくラストで泣けるはずなのに……。しかし演出がまるで駄目。これはきちんと作れば間違いなくいい作品になっていたはずなのに、どうしてこうなった……というしかない。なんて惜しい映画なんだろう……。と見終えて微妙な気持ちになる作品だった。

とらつぐみのnoteはすべて無料で公開しています。 しかし活動を続けていくためには皆様の支援が必要です。どうか支援をお願いします。