生産性を上げる「エッセンシャル思考」

column vol.533

本当にありがたいことに、年末年始にかけて新規の案件が舞い込んできています。

一気に業務が膨れ上がって若干ワタワタしていますが…、こういう時こそ冷静に既存の業務を見直して、生産性を上げたいところです。

そういう思いと重なって、ダイヤモンドオンラインの【仕事の8割はムダ!?「やらなくていい仕事」があぶりだされるたった1つの考え方】という記事に対して興味津々になりました。

〈DIAMOND online / 2022年1月10日〉

今の仕事が8割も無駄だとしたら、卒倒してしまいます…(汗)

どういう意味なのか、早速探ってみたいと思います。

仕事のスピードは作業の速度ではない

アドバイスしてくださるのは、登録者60万人超えのサラリーマンYouTuber、サラタメさんです。

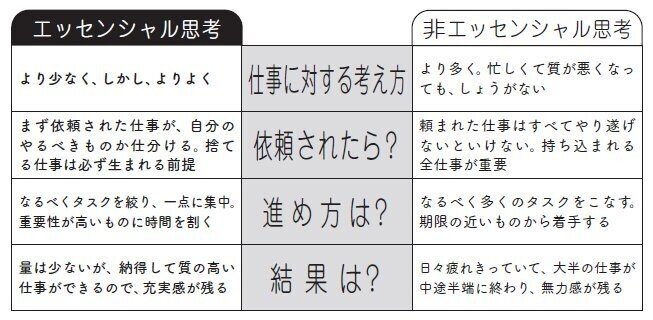

仕事のスピードを速めるには「エッセンシャル思考」が大切だと語ります。

つまり、仕事の本質、何が大事かを見極めましょうということです。

サラタメさんは、仕事のスピードとは作業のスピードではないと語ります。

むしろ、作業の速度は誰しもそんなには変わらない。これには、私も共感するところがあって、作業スピードでいえば若い頃の方が速かったと思います。

でも、歳を重ねた今の方が仕事は速い。業務が速く終わり、多くの仕事を抱えることができます。

とはいえ、実は誰しもそうだと思います。

若手だった時、何であんな大したことないことで右往左往したり、余計な手間をかけていたんだろうと思うことは普通にあることです。

今の仕事の8割が無駄だったら、卒倒しちゃいますが、若い頃の仕事ぶりを考えると確かに半分くらいは要らなかったように思えます。

人は誰でも長い年月をかけて業務の取捨選択をしてきているのです。

それを今の仕事でも積極的にしていしましょう、ということですね。

では、エッセンシャル思考とは詳しくはどんなものなのか?と早速、説明して参りたいのですが、すみません!

ちょっとその前に共有しておきたいデータがあります。

ドイツ人より年間約40日も多く働く日本人

OECDの2018年のデータによると、日本の1人当たり年間総実労働時間は1,680時間。

ドイツは1,363時間で、317時間も日本より少なくなっています。

1日8時間労働で換算すると、日本は1年で約40日間もドイツより多く働いていることになるのです。

〈現代ビジネス / 2022年1月5日〉

ただ、1,680時間は年間平均休暇日数を120日で計算した場合(1,680時間÷245日=6.86時間/日)、1日平均7時間弱の労働ということになりますので、「1,680時間」にはサービス残業の時間が含まれていないことにも注意が必要です。

実際には、3,000時間を超える人も多いと言われています。

さらに、「国内総生産(GDP)」は、日本は3位でドイツは4位ですが、「1人当たり名目国内総生産(GDP)」になると、日本は24位、ドイツは10位と順位が逆転します(2019年/ OECD Data)。

つまり、日本はドイツより長時間労働をして、ドイツより1人当たりが生み出すGDPは低いのです…(汗)

ちなみに日本人同様、ドイツ人はマジメで勤勉だとも言われています。

同国がEUで一人勝ちしてきた理由の一つは、モノづくりのクオリティを追求してきたことです。

そこには、良い仕事を“なるべく早く”完了させるという哲学があります。

日本のように早く退勤する後ろめたさや、忙しい自慢する文化はありません…。

『ドイツではそんなに働かない』の著者、隅田貫さんは、日本では労働は尊いものという道徳観があると指摘していますが、裏を返すと「頑張る」ことに傾倒し過ぎているのかもしれません。

「スポ根体質」だからこそ時に真逆に行く

「頑張る」ことへの傾倒で分かりやすいのがスポーツの世界だと思います。

今はだいぶ変わりましたが、私たちが子どもの頃は科学的な理論よりも根性が優先される世界でした。

それは今だに抜けません。マラソン中毒だった30代は、ラン仲間同士でよく月間どれだけ走り込んだかを知らず知らずのうちにアピールし合っていました。

めちゃめちゃ走り込んだとしても大会で目標タイムを達成できるかは分かりません。でも、とりあえず月間走行距離(練習量)を重視してしまいます。

もしかしたら練習し過ぎかもしれません。

本当は効率の良い練習を突き詰め、練習量を絞り込み、その分、生まれた時間で栄養学を学んだり、効果的なリカバリー方法を試したり、大会で良い結果を出すための複合的な努力をした方が良いのかもしれません。

でもそんなことはさておき、どれだけ練習したかに執着してしまう自分がいます。

それは仕事でも同じで、頭では生産性やワークライフバランスを大切にしていても、無意識に合理性を無視して、「自分、頑張っているなぁ〜」と感じたい自分がいるのかもしれません。

もちろん、「頑張る自分が大好き」なことはプラス面もあります。

しかし、家族など仕事以外の豊かな時間や、仕事では得られないスキルやノウハウ(学習)を手にすることも大切です。

そして、生産性を高めて、30年給料が上がらない国から卒業するためにも、「スポ根体質」を自認して時折対極的に良い意味で「頑張る」ことから離れて、冷静に合理的に自分の業務を見直す必要はあると感じます。

一旦、8割を無駄だと考えてみる

だからこその「エッセンシャル思考」です。

この思考術の肝は、今の仕事の8割は要らないと能動的に思うことです。

8割というのは「パレードの法則」からきています。

「物事の結果のうち8割は、2割の要素によってもたらされる」という法則。小売業でも「2割のお客さまが8割の売り上げを占めている」と言われています。

仕事においても「2割が会社の8割の売り上げを稼いでいる」なんてよく言われていますよね。

物事は大事な2割でできている。

その法則を業務にも当てはめようというのが「エッセンシャル思考」の本質です。

自分の業務の8割が無駄なんて誰もが思えないけど、あえて思ってみる。この「あえて」が重要です。

サラタメさんも「8割」は言い過ぎとは認めています。

でも、それぐらい大胆に自分の業務を突き放さないと一向に業務改善はなされないと思います。

ましては、他人に「キミの仕事は8割無駄だ」なんて言われたら、誰しも頭にきてしまうでしょう。

だからこそ、自分が自分に極端に言ってあげることが大切なのです。

ちなみに、エッセンシャル思考の概要はコチラをご覧くださいませ。

DIAMOND online

組織全体の生産性を上げるためには

ということで、生産性を上げるためには「頑張ること」ではなく「取捨選択」が必要ということになります。

仕事の本質、何が大事かを見極める。

もっと言えば、自分がやらずに同僚や部下に任せることも含めて今の業務を見直してみる。

結構、部下を信じて任せて良いものも、「まだ早いから」と自分が抱えてしまっているものもあると思います。

私と同じミドル世代であれば、超過労働是正も管理職として求められるでしょう。

でも、「残業しないように」とか「効率的」と言っても、なかなか経験が浅いとピンとこない。それは自分たちが若手だった時も同じです。

そうではなく、エッセンシャル思考のような方法論を持つこと。

キャリアを重ねても基本的には「仕事における大切な業務は2割しかない」と思う意識を身につけ、業務を見直す体質をつくっていくことが肝要です。

その機会こそが自分の業務が膨らんだ時。多忙な時こそ業務見直しのチャンスと捉えた方が良さそうです。

と、少し多忙でワタワタしている自分を律するためにも、本日のコラム書かせていただきました(笑)

今一度、ドラスティックに自分の業務を見直してみたいと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?