女性の管理職割合13%!?女性が会社で活躍できる強み3選!で女性の出世への道を切り開け!

こんばんは!環(たまき)です。

私は、これまで2回転職をしているので、合計3つの会社に在籍したことがあります。その中で感じる女性管理職の割合の低さ。当たり前のように、女性社長の会社はなく、役員に関してもほとんど男性で、その中に10%~20%程度、女性が着任しているような実感です。

女性の役員や管理職が居ないと、自分のキャリアビジョンが描きにくかったり、女性特有の偏見や、キャリアや給与面で男性よりも冷遇されるのでは、と不安になります。

今の女性の社会参画の状況。悲劇的な数値。

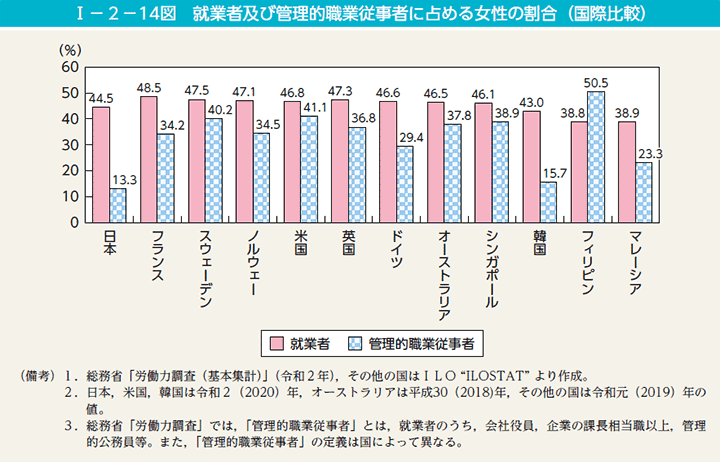

引用:内閣府 男女共同参画白書(令和3年)本編 > I > 第2章 > 第14図 就業者及び管理的職業従事者に占める女性の割合(国際比較)

内閣府の直近のデータでも、他の先進国と比べても、女性管理職の割合は圧倒的に少ないです。この割合、平成28年は12.5%なので、5年前からほぼ進歩無しです。これは、根深い問題で、全く持って明るい未来が見えないです。人口も減り、GDPも成長率も下がっているこの危機感渦巻く中、「仕事や金稼ぎは男性に任せておけばいい」という考えを女性が持っているわけもなく、歯がゆい思いをしている女性はたくさんいると思います。

なぜ、女性の管理職が少ないのか。これは男性、女性共に持った、女性のキャリア選択や能力、ライフプランに対する思い込み、偏見が原因かと思います。

男性も女性も、様々なライフビジョン、キャリアビジョンを持っています。この点において、男女の差はありません。「女性は結婚・出産したら会社へのコミットメントが下がる」というような偏見は今すぐ捨て去って欲しいです。この考え方が払拭されない限り、日本の出生率も女性の社会参画率も上がりません。ここらへんは採用の問題もあるかもしれませんが。

そして、能力に関しても差はないです。例えば女性の脳はロジカル思考ではない、という話も聞きますが、そんなことは全く持ってありません。これは性差ではく個人差の話です。こういった些細な、性差に対するお門違いな思い込みが、元東京オリンピック(五輪)・パラリンピック大会組織委員会の森喜朗会長のような女性蔑視発言を産んだり、女性の社会進出を妨げていると思います。

私は、会社でのポジション向上を目指したいわけではないのですが、大きな仕事や、自分が働きやすいように、ある程度の権限を持ちたいので、役職に就くチャンスがあれば間違いなく就きます。

このような社会的背景下で、輝く女性管理職の方もたくさんいらっしゃいます。私が感じるそのような方たちに共通する、能力や強み3つをご紹介したいと思います。正しく女性本来の強みを自覚し、利用していくことで、社内での地位やポジションを確立していきましょう!!

①共感力・コミュニケーション力を活かした人材マネジメントや営業統括の実践

②細やかさ、丁寧さ、柔軟性など女性らしさを発揮した立ち振る舞いやパフォーマンスで社内政治を乗りこなす

③トレンドへの高感度やセンスを活かしたマーケティングや経営戦略への参画へ

強み①共感力・コミュニケーション力を活かした人材マネジメントや営業統括の実践

女性は、男性に比べて共感力が高いです。人の気持ちを察したり、ノンバーバルなサインを相手から感じ取る能力に長けています。こういった能力を活かして、部下やチームメンバーとのコミュニケーションを円滑にとり、チームのモチベーションコントロールをし、パフォーマンスを向上させることができます。また、高いコミュニーケーション能力は営業にも活かすことができます。女性ならではの細やかな気遣いもありますし、相手の話を聞き、ニーズを察し、相手にあった提案をする、という営業の本質に対して、有利な能力を持っています。

強み②細やかさ、丁寧さ、柔軟性など女性らしさを発揮した立ち振る舞いやパフォーマンスで社内政治を乗りこなす

女性だから男性社員に嘗められる。という風にマイナスに考えがちですが、プラスにしていきましょう。嘗められないようにと、男性のように口調を強くしたり、血気盛んなように振る舞う必要はありません。仮に女性や目下だからと圧迫感をもって接してくるような人は無視すれば良いです。

上司や目上の人には、女性らしい気遣いや丁寧さでコミュニケーションをとったり、柔軟な考え方や仕事の裁量を見せていくことで、相手から自分が希少で価値の高い存在である、と認識して貰うことができます。

強み③トレンドへの高感度やセンスを活かしたマーケティングや経営戦略への参画へ

消費の意思決定は女性の割合が8割ほどあるとも言われています。そうなるとマーケティングは女性視点が不可欠であります。女性はトレンド意識が高く、必要不必要だけで購買を決定するわけではありません。こうした購買行動を予測するには、同じ感度の高い女性の出番です。これはマーケティング戦略はもちろんのこと、延長して経営戦略への参画にも関わってきます。

常に、社長だったら、という視座をもって情報収集したり、自分の業務に関する意思決定をすることで、上長とのコミュニケーションの仕方も変わってきます。

男性、女性ともに思い込みや偏見を捨て去り、様々な可能性を広げていきましょう。そこに新しい価値や活路が開けてくるかと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?