「わかる」と「できる」とは。そのしくみが分かる図

こんばんは。

倉敷の美観地区を拠点にした『株式会社有鄰』の代表をしている犬養といいます。

うちの会社は若い社員/アルバイトさんが多いです。

彼らは、これからできることがたくさん増えていってほしいお年頃(なにより自分自身のために)。

会社としてもなるべくそういう環境は与えてあげたいと思っています。

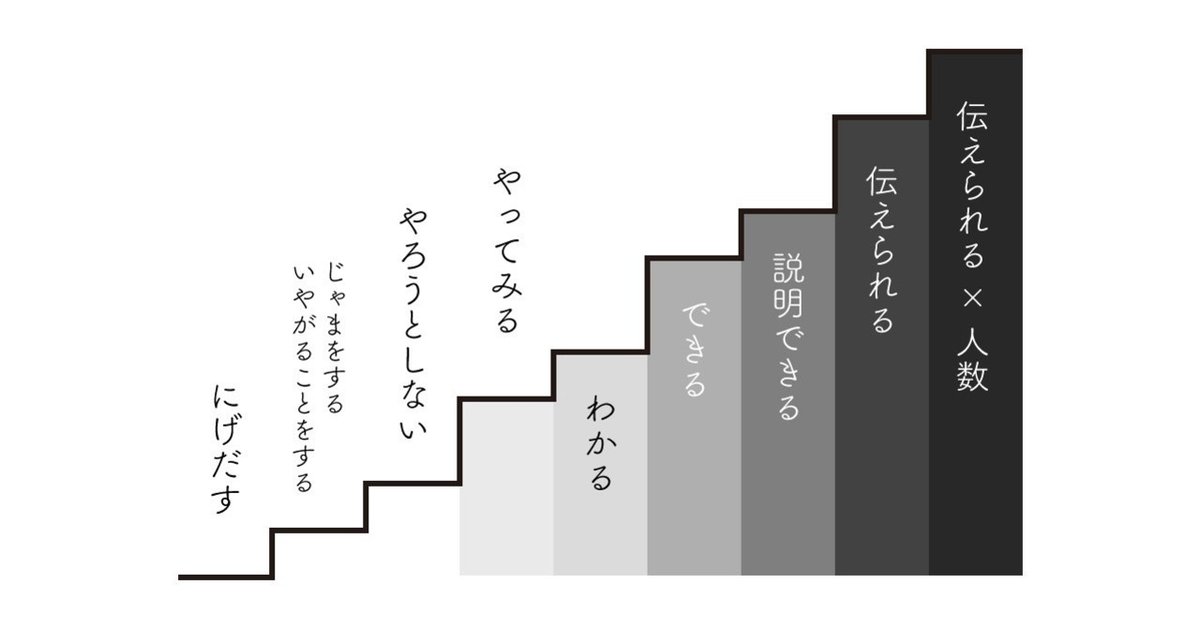

「わかる」と「できる」の差が明示された「かしこさの階段」

そんなところで先日「かしこさの階段」というものについてのツイートを見かけ、「たしかに」と、とても頷きました。

「かしこさの階段」

— 富田裕一@最高教育責任者/SLJ (@TomtaYuichi) June 7, 2020

とある小学校で「かしこさの階段」というプリントが配られたらしい

その階段をみてみると子供に限らず、大人にもあてはまるなと

「わかる」から「できる」へのステップが他の段より高いところも共感 pic.twitter.com/DRAyxd3Ing

元ネタは上記のツイートなんですが、ちょっと見やすくするためにリデザインしたバージョンを作ってみました。

他と比べて大きな段差になってる箇所が三つありますよね。

・「やろうとしない」から「やってみる」へ

・「わかる」から「できる」へ

・「説明できる」から「伝えられる」へ

この三つにある、それぞれの大きな違い、とてもよく分かります。

一つ付け加えるなら、「できる」と「説明できる」の間もけっこう違いはあるなと思います。

でも「人に説明できるようになって初めてできたと言える」ということだとすれば、こういう段差かもしれません。

あとは最後に「伝えられる×人数」が含まれているのも、とてもガチというか。

最終的にいかにそこまでできるかが、どれだけ世の中に価値を生み出すことができるか、ですものね。

元は小学校で配られたプリントだとのことですが、小学生の頃からここまでちゃんと教えられるのは素晴らしいことだと思いました。

「知る」「わかる」と「習慣」の差

こういう話もありました。

これもすごく同意。

友人のFBページにアップされていたのだが、「知る」と「わかる」、「できる」と「している」の違いが良くわかる図。 pic.twitter.com/9CpEd6GSWf

— inui.R (@inuicpa) April 10, 2018

先の図と少し違うのは、以下の二点ですね。

・「できる」までの間に「気づき」と「技術」という概念を入れている

・「できる」を達成した後に「習慣」という状態をおいている

これもちょっと違った角度での捉え方で、すごく分かります。

この図は、この本に出てくるようです。

と、このツイートのリプライ欄で教えてくれている人がいて、僕は未読だったので買ってみました。

「できる」から「できない」への移行

上記の二つの図は 、次へのステップが階段状になっています。

もちろん図をつくる上ではこうなるんですが、実際のところってこういう感じですよね、と、これまた僕がとても同意した考え方もご紹介します。

これは元ツイートをされていたアカウントが削除されていたので、僕の方で改めて画像を作りました。

これもほんとそうですよね。

ここを理解していないと、「こないだできてたのに、どうしてまたできないの!?」と教える側もストレスや怒りを感じてしまうことになります。

仕事上の上司/部下の関係だけでなく、子育ても同じですね。

元ネタが紹介されている記事はまだありました。

以上、「わかる」や「できる」ということを捉えて理解する助けになるような図をあつめてみました。

少しでもお役に立てたら幸いです。

=====================

これを書いた僕のTwitterです。

よかったらフォローしてもらえると嬉しいです!

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?