文学とファッション 抜き書きしながらロックすぎて心震える 「女たちのテロル」 ブレイディみかこ

文章の上達法のひとつに「抜き書き」という方法がある。通っている通信制大学(文芸)の講義で教わったことでもあるが、わりと有名な方法らしく、様々な文章上達法を書いた本にも書いてあった。

「この時代に手で書くって、アナログだなぁ」

と思いつつ、やってみたらなんかすごい、ってなった。わたしが抜き書きしたのが、「女たちのテロル」ブレイディみかこ

表紙に惹かれ、あまり内容を知らずに直感的に選んだ本だった。

『女たちのテロル』

「女たちのテロル」は、時代と闘った実在の3人の女性たちのルポタージュ、伝記エッセイだ。貧困、無国籍、虐待の中で思想を体得した金子文子(1903ー1926)、武闘派サフラジェット(イングランド女性参政権活動家)のエミリー・ディヴィンソン(1872ー1913)、アイルランド独立を求めたイースター蜂起の“リケジョ”スナイパー、マーガレット・スキニダー(1892ー1971)ら3人の女性たちが命がけで求めた、「まったき独立」への物語である。

生きた場所も時間も少しずつ違う彼女たちの人生が、呼応しながら交互に語られるという手法で書かれた伝記エッセイだ。しかしあまりにも壮絶な人生である。目を背けたくなるような描写もあって、3人の女性がその生い立ちから獲得していった思想も、闘うという命がけの選択も、それらすべてを理解できるかというと正直わたしには難しい。読みながら、えー、なんでわざわざそっちの方向に行くんだよーって思ってしまうところもある。

それでもまっすぐな女たちの闘いに目が離せない。グイグイ引き込まれる。地べたを這う太い矢印の力に逆らえない。

この疾走感は、この文章の力はなんなんだ!

と思いながら抜き書きした。

アイルランド独立

抜き書きしたのは「アイルランド独立」を求めたイースター蜂起で闘ったマーガレット・スキニダーの部分だ。

突風が吹いてマーガレットの黒いケープがまくれ上がった。それはマダム(註1)がデザインしたフィアンナ・エイリアンの少年たちのユニフォームだった。風にはためくケープはまるで旗のように見えた。黒旗を背中に背負ったリケジョスナイパーと公爵夫人は、スラムの暗がりを無言で進んで行った。向かう先は、来るべき蜂起。 ブレイディみかこ『女たちのテロル』、岩波書店、2019年、31ページ

英会話を勉強していた20代の頃、イギリス人講師に「あなたはどことなくアイリッシュに似ているから、アイルランドが合うんじゃないかな」と言われ、アイルランドへ旅をしたことがある。

世界史を学んでいた高校生の時にIRAの紛争がニュースになっていたことや、U2の影響でアイルランドには興味を持っていた。旅をする前にもう一度アイルランド紛争や独立についても調べ、イースター蜂起の舞台となったダブリン中央郵便局にも行った。

勝手にアイリッシュ・コネクション

ところで全然関係ないのだが、アイルランドでわたしが一番驚いたことは、とにかく「めちゃくちゃモテた」ということだった。男性だけじゃなく、老若男女にモテた。おばあちゃんにも犬にもモテた。日本ではナンパされたこともないのに、なんだこれ。

宿泊した宿のおばちゃんには「あなたにはきっとアイリッシュ・コネクション(繋がり)があるはずよ」と断言された。いや断言されても。日本人だし。あまりにもそう言われるので、もしかすると何万年も前の人類大移動まで遡ると、はるかアイルランドにまで繋がるのかもしれないとさえ思うようになった。それ以来、わたしのなかでアイルランドは「勝手にコネクション」ランドなのだ。

シスターフッドの証

その、勝手にコネクション・ランドのアイルランド独立の歴史の中に、『女たちのテロル』で描かれたマーガレット・スキニダー、そして彼女と共に「シスターフッド(女と女の友愛の情)」として闘ったコンスタンツ・マルキエビッチの姿があった。アイルランド独立軍に女性がいたということを、この本を読むまでわたしは知らなかった。

註1:コンスタンツ・マルキエビッチ マルキエビッチ公爵夫人はイースター蜂起の指導者の一人であり、のちに英国下院議会で初の女性国会議員に選ばれ(ても当院しなかったが)、西ヨーロッパで初の女性大臣(アイルランド共和国労働大臣)となった人物だ。 ブレイディみかこ『女たちのテロル』、岩波書店、2019年、27ページ

闘うマダム・マルキエビッチ公爵夫人のファッション

この、コンスタンツ・マルキエビッチのファッションの描写がめちゃくちゃかっこいい。こういうテーマをかっこいいと言っていいのかわかんないんだけど、もう素直にかっこいいとしか言えないくらいかっこいいのだ。

のちに英国下院議会で初の女性国会議員となったコンスタンツ・マルキエビッチ(マダム)は、裕福な公爵夫人という立場の人間でありながら、アイルランドは独立すべきという思想を抱き、女性団体に参加する。

「初めて会合に現れたとき、ダブリン城での晩餐会からまっすぐ駆け付けた彼女はイブニングドレスを着ていたという。メンバーたちは、場違いな貴婦人のグラマスな姿に面食らい、英国側が送り込んだスパイに違いないと勘ぐった。だが、その会合で彼女は、自分が着けていたダイヤのブローチを売って団体の資金にすることを提案し、去り際に「私にはこれからはファッショナブルな服を着ている暇はなくなるでしょう」という予言めいた言葉を残したと伝えられている。」 『女たちのテロル』

なんじゃこりゃ。抜き書きしながら鮮烈にその場面が浮かび、思わず鳥肌が立つ。その瞬間、完全にマダムのとりこになった。

「グリーンのアイルランドの軍服を着て羽のついた黒い帽子を被ったマダムは、セント・スティーブンズ・グリーンの部隊の副司令官だった」 『女たちのテロル』

グリーンのアイルランドの軍服に、羽のついた黒い帽子ですって?!

「マダムはマーガレットのために自分と同じグリーンの軍服を作っていた。だが、いかにもマダムらしいのは、彼女の軍服よりもマーガレットの軍服のほうが上等な布地で作られていることだった。マーガレットはマダムのやさしい気持ちが嬉しかった。」 『女たちのテロル』

短いスカートと履きやすいブーツで相応しい恰好をなさい。宝石と金の杖を銀行に預け、リボルバーを買いなさい。ーコンスタンツ・マルキエビッチ 『女たちのテロル』

それこそがファッション

彼女たちの選んだ闘いの人生に完全に共感できるわけではないけれど、ロックな言葉と女たちの強い意志に、ぶるぶる心震えながら抜き書きをした。作者は力強い文章で彼女たちを生き返らせているようだった。生きている。彼女たちが生きている。この文章の中で。

そして気づけば抜き書きをしたのはファッションの描写ばかりだった。これを本当に「ファッション」として表現していいのかどうか、わたしにはわからない。けれども同じ思想を持つ女たちのシスターフッドの証として、彼女たちの闘う意志の象徴として、国家の、そして女性の自由と独立の象徴として身に纏うものを重視していたことがわかる。そしてそのことにより鮮烈に、彼女たちが生きていたことが伝わる。

それこそがファッションだと胸が熱くなる。

わたしを探してごらんなさい

抜き書きしても、文章の疾走感の正体がわかったわけではないが、彼女たちの生きた姿を埋れさすわけにはいかないという作者の思いが伝わる。

どうしても書かなくてはいけない。きっと、そこなんだと思う。

ダブリンへの旅で初めて知ることになった「マーガレット・スキニダー」との偶然の出会いについて、作者のブレイディみかこはあとがきでこう述べている。

わたしを探してごらんなさい、という呼び方をする故人が確かにいると思う。 ブレイディみかこ『女たちのテロル』あとがきより

抜き書きをしていても、はたしてこんな文章がいつかわたしにもかけるのだろうかと気が遠くなってしまう。

けれどわたしにも、「わたしを探してごらんなさい」という物語がきっとあるはずだと、信じている。

・出典

ブレイディみかこ『女たちのテロル』岩波書店、2019年

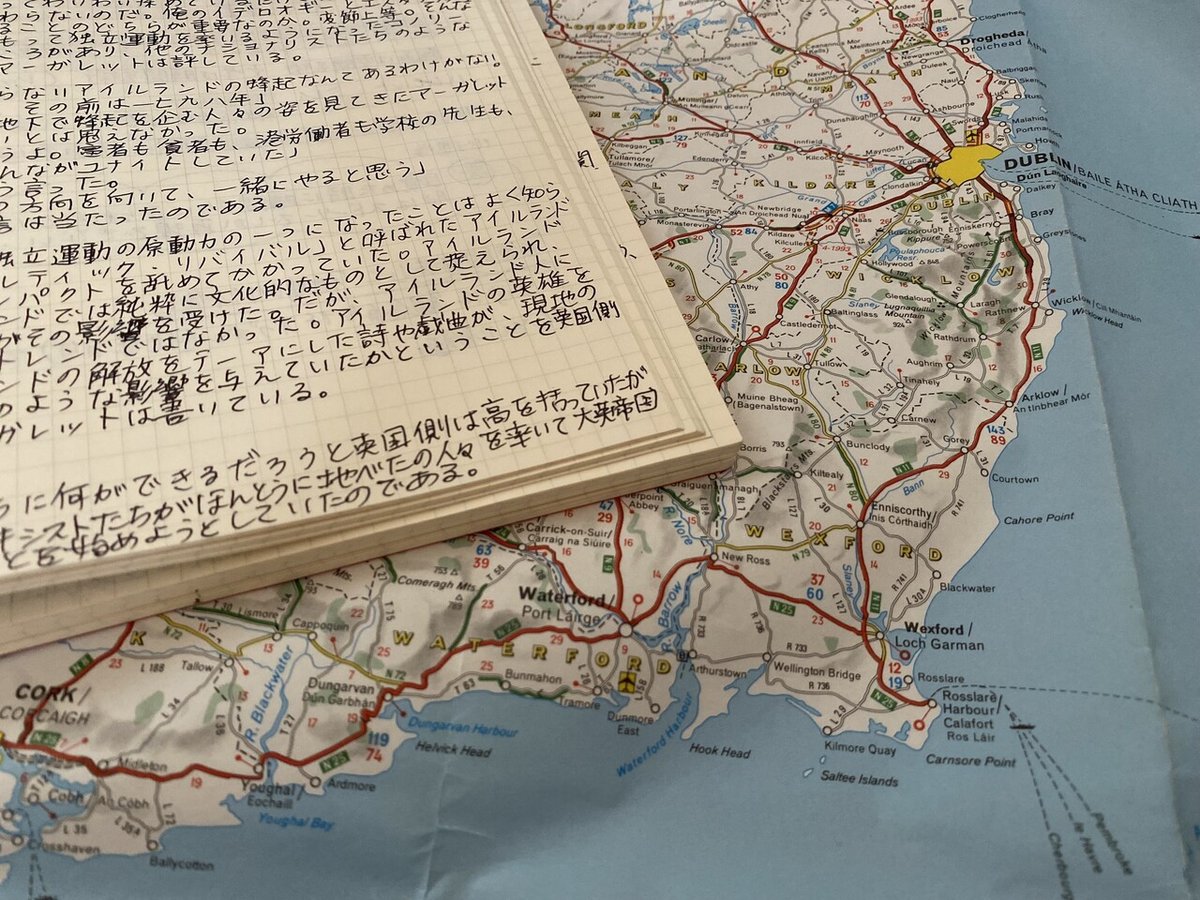

☆コラージュ作品は過去のわたしの日記帳より。「女たちのテロル」の表紙のイメージに近いと思って選びました。

☆その他一部の写真は以下のサイトよりお借りしています。

☆女たちのテロル

この記事が参加している募集

だれにたのまれたわけでもないのに、日本各地の布をめぐる研究の旅をしています。 いただいたサポートは、旅先のごはんやおやつ代にしてエッセイに書きます!