【富士山】リアル赤富士計画もあった!?古代から人々を魅了する日本の最高峰

どーも、たかしーのです。

今回は、日本の最高峰『富士山』について、書いていきたいと思います!

富士山とはどんな山か?

皆さんご存じ『富士山』ですが、改めてここでどんな山なのか?を、さらっとご紹介していきます。

静岡県と山梨県にまたがる日本で1番高い山

富士山とは、静岡県と山梨県にまたがる円錐状の成層火山であり、日本最高峰の独立峰のことを言います。その優美な風貌は、日本国外でもに日本の象徴として広く知られています。※成層火山については、後ほど説明します。

現時点での富士山の標高は3,776 m。

ちなみに、日本第2位は北岳(山梨県)で、標高は3,193 mとなります。

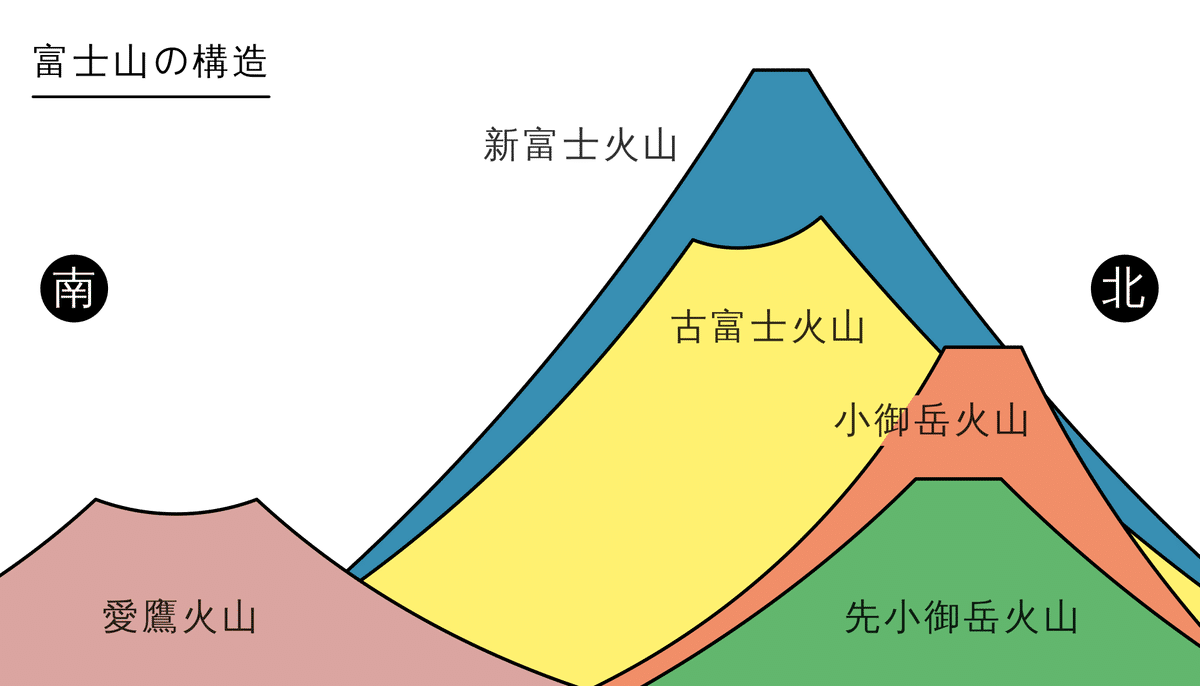

4段階の火山活動によって形成された活火山

富士山は、およそ数百万年前に海底火山が噴火して以降、4回の大噴火を繰り返し、現在の形になりました。ちなみに、現在も活動期真っ只中の活火山になります(←ココ重要!)。

現在、富士山は、以下の4つの火山の噴火活動を経て、形成されたと考えられています。

① 先小御岳(せんこみたけ)火山

およそ数百万年前に海底火山が噴火して形成された。

② 小御岳(こみたけ)火山

約70万年前から活動を開始。現在この火山の頭部が富士山北斜面5合目(標高2,300m)の小御岳付近に露頭している。

③ 古富士(こふじ)火山

約10万年前から活動を開始。爆発的な噴火により、標高3,000mに達する大きな山体を形成した。

④ 新富士(しんふじ)火山=現在の『富士山』

現在もなお活動中。古富士火山と新富士火山の2世代にわたる噴火活動によって、円錐型の山容を形成した。

このような成り立ちで形成された円錐状の火山のことを、成層火山

と呼びます。富士山のほかにも、羊蹄山(北海道)や岩木山(青森県)が、この成層火山にあたります。

※余談ですが、以前はコニーデ(Konide)とも呼ばれていたため、伝説の旅番組「水曜どうでしょう」の企画「試験に出る富山石川」では「富士山見るならバルコニーで」「羊蹄山見るならバルコニーで」といった語呂が披露されていました。

世界”文化”遺産に登録されている

富士山は、世界的な景勝地であり、多くの人々を魅了してきました。と同時に、古来から「神聖な場所」として山岳信仰の対象であり、文学・絵画などの芸術文化の源泉ともなりました。

↓富士山を描いた画狂老人こと「葛飾北斎」については、こちらをどうぞ。

こうした背景から、2013年、関連する文化財群とともに「富士山-信仰の対象と芸術の源泉(Fujisan, sacred place and source of artistic inspiration)」として、世界自然遺産ではなく、世界文化遺産として登録されました。

なぜ「富士山」と呼ばれているのか?

諸説ありますが、古代日本の文献から、代々この山を「フクジ」「フシ」と呼んでいた経緯が読み取れるため、そこから「富士山」と呼ばれるようになったのではないか?と考えられています。

『常陸国風土記』に登場する「福慈岳」

「富士山」にまつわる最も古い記録として残っているのが『常陸国風土記』に登場する「福慈岳(ふくじのたけ)」です。

そもそも「風土記」とは?については、『出雲国風土記』に登場した神様ヤツカミズオミツヌの回で紹介しておりますので、こちらをどうぞ。

『常陸国風土記』は、富士山のある静岡県や山梨県ではなく、現在の茨城県にあたる地域の神話や伝承なのですが、こんな話の中で「福慈岳」が登場します。

あるとき、祖先の大神が、日本の諸国を旅していたときのこと。駿河国(するがのくに/現在の静岡県中部)に来た際に、日が暮れてしまったので、富士山(福慈岳)の神様に「今晩ここに泊めてほしい」とお願いしたところ…

富士山の神様「あー、今日は新嘗祭で物忌みしてるからため、ダメッスね」

※新嘗祭(にいなめさい)・・・稲の収穫を祝い、翌年の豊穣を祈願する祭儀のこと。

※物忌(ものいみ)・・・神事などのため、一定期間、飲食や言行などを慎み、心身のけがれを除くこと。

と、あろうことから祖先の大神のお願いを断ってしまいました。(富士山、塩対応…)

これを聞いた祖先の大神は、

祖先の大神「ワシ、あんたの祖先やぞ!そんな塩対応するんやったら、この山に一年中雪が降りつもって、誰も登れない山にしてやるもんねー!」

と罵り、去っていきました。(神が神の怒りを買ったぞ…)

こういうことがあったので、富士山には雪が降り積もるようになり、一年中登れない山になったと言います。(夏しか登れないのはこのせいだったか…)

ちなみに、一方、茨城県にある筑波山にやってきた祖先の大神が、同じく「今晩ここに泊めてほしい」とお願いしたところ…

筑波山の神様「おーこれはこれは、今日は新嘗祭ですが、お断りはできませんので、どうぞお泊まりくださいませ!」

と、祖先の大神ということで、快く承諾しました。

その後、筑波山の神様からもてなしも受け、祖先の大神がたいそう喜んだので、

筑波山には、一年中、人々が集まり、歌い踊り、飲んだり食べたりして祝う行事が、現在まで続いている、とのことです。(めでたしめでたし)

『竹取物語』に登場する「不死山」「士富山」

かぐや姫の物語で知られる『竹取物語』にも、「富士山」の由来ともとれるお話が登場します。※ちなみに、大きく2つ説があります。

・「不死山」=「富士山」説

ご存じの通り、かぐや姫は最後に月へと帰ってしまいますが、その前に求婚された帝に、不老不死の秘薬を渡していました。

しかし、かぐや姫がいなくなり、悲しみに暮れた帝は、

帝「かぐや姫のおらん世界で、不死の薬なんぞ、何の意味があるんや…」

と言って、駿河国にある日本で1番高い山で焼くように命じました。

こういういきさつから、「不死山」という名称が生まれ、のちに「富士山」となったというのが、1つの説です。

・「士富山」→「富士山」説

もう1つは、不老不死の秘薬を焼いたプロセスが、由来ではないか?という説です。

帝の命により、秘薬を焼くために遣わせた使者は「士(つわもの)らを大勢連れて山へ登った」とあり、このことから「士に富む山」→「士富山」→「富士山」となったという説です。

確かに、なぜ漢字だとこう書かれるのか?については、こっちの説が取られているような感じがしますね。

富士山の歴史

このように古代の日本人から愛された「富士山」ですが、これまでの「富士山」と人との関わりをピックアップしてみてきます。

古代から霊峰として崇められた「富士山」

富士山は、古くから霊峰として崇められてきました。

現在でも、日本三大霊峰の1つとして、数えられています。

※のこり2つの霊峰は、白山(石川県・岐阜県)と立山(富山県)。

その始まりは、紀元前3世紀頃。第7代孝霊天皇の代に富士山が大噴火したため、周囲の地域は火山灰により、荒れ果てた土地となってしまいました。その後、第11代垂仁天皇が「これは神の怒りである」として、富士山の麓に浅間大神(あさまのおおかみ)を祀ったところ、富士山の噴火は鎮まり、周辺には平穏な日々が戻ったと伝えられています。

こうした由縁から、今なお活火山である富士山の噴火活動を鎮めるため、806年(大同元年)、朝廷により、浅間大神を祀る神社が富士山麓に建てられました。

この神社が、富士山本宮浅間大社(ふじさんほんぐうせんげんたいしゃ)です。

※ややこしいですが、大社のほうの「浅間」の読み方は「せんげん」です。

浅間神社が祀る神様は、またの名を『古事記』にも登場した女神コノハナノサクヤビメとも言います。

なぜ、コノハナノサクヤビメが祀られているのか?については、この女神が火難除けの神様(すなわち噴火を鎮めてくれる神様)であるから、最高神アマテラスの孫ニニギの妻にして、山の神様であるオオヤマツミの子という由緒正しい女神であるからなど、さまざまな説があります。

↓『古事記』におけるコノハナノサクヤビメのエピソードについては、こちらをどうぞ。

また、この浅間神社では、山の麓の富士宮市にある「本宮」と、富士山頂にある「奥宮」で、ご祭神が祀られています。

他にも「浅間神社」と名の付く神社は、全国に1,300社以上もあるそうです。

徳川家康に愛された「浅間神社」

それから、時代が進んで、江戸時代になると、江戸幕府は、登山道をのぞく8合目以上は、富士山本宮浅間大社の私有地の境内であることを決定します。

※これは現在もそうで、富士山の8合目以上は、一部、国が必要な土地を除き、富士山本宮浅間大社の私有地となっています。

なぜこのような決定をしたのかには、ワケがあります。

実は、江戸幕府初代将軍・徳川家康は、この浅間神社にゆかりのある戦国武将であり、今川家の人質であった「竹千代」時代には、静岡浅間神社(下写真)で元服式を行い、名を「徳川家康」と改めた後も、武田家攻略のために、この神社で戦勝を祈願したと伝えられています。

ゆえに、浅間神社は、徳川家康にとってのパワースポットであり、関ヶ原の戦いに勝利し、覇権を握るようになってからは、そのお礼として、浅間大社の本殿・拝殿・楼門をはじめとする約30棟を造営しています。また、家康のは、富士山の山頂の噴火口内の賽銭(さいせん)を浅間大社の社殿修理料にあてることも、生前に取り決めています。

こうした背景もあって、家康亡き後も、浅間大社(浅間神社)は、徳川幕府の祈願所として定められ、富士山の8合目以上は神社の敷地であると認めることにつながったのです。

ちなみに、現在でも神社の敷地であることには変わりないので、境内については、県境も市町村境界も未確定なんだそうです。

旧日本軍の軍事拠点にもなりアメリカ軍の標的となった「富士山」

しかしながら、明治時代に入ると、明治政府によって、寺社の土地は国有化され、富士山の山頂は浅間神社の私有地ではなくなってしまいます。

その後、大正、昭和と時代は流れ、日本は第二次世界大戦に突入します。

終戦間際の1945年7月10日には、富士山頂にあった富士山測候所にアメリカ軍による機銃掃射攻撃が行われたと記録が残っています。

これは、富士山が日本における1番高い独立峰であり、遠方への眺望が効くことから、日本本土空襲を行うアメリカ軍機の動向を視認できる場所であったこと、東京と八丈島を結ぶ無線通信回線の中継拠点として、富士山の山頂にある山小屋が使われていたことなどから、旧日本軍の軍事拠点としても使われていたために、アメリカ軍の標的となりました。

また、富士山が日本の象徴であることを利用して、アメリカ軍は、日本の降伏を早めるために、富士山をペンキで真っ赤に染め上げ、士気を下げるという計画も立てていました。

この計画は、ペンキ約12トンという莫大な量が必要だったことから、現実的ではないため、実際には中止されましたが、もし行われていたら、今の富士山は違った姿になっていたかもしれません…。

おわりに

今回は、日本の最高峰『富士山』について、書いていきました。

なお、富士山ですが、1707年(宝永4年)に起きた宝永噴火を最後に約300年ほど噴火が止まっていますが、いつ噴火してもおかしくない活火山であることを、心に留めておかなければなりません。

また、前回の南海トラフ地震(宝永地震)と連動し、その49日後に噴火していることから見ても、今後発生が予想される南海トラフ地震と連動して、富士山が噴火してしまうといった最悪のシナリオも否定はできません。

ただ、こうした自然の驚異に雄大な美しさという二面性を併せ持っているからこそ、今なお『富士山』は人々を魅了しているのかもしれませんね。

他にも、今回のような地理に加え、歴史上の人物や神話などをベースに、記事を書いていく予定ですので、是非フォローなどしてもらえるとありがたいです!

それでは!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?