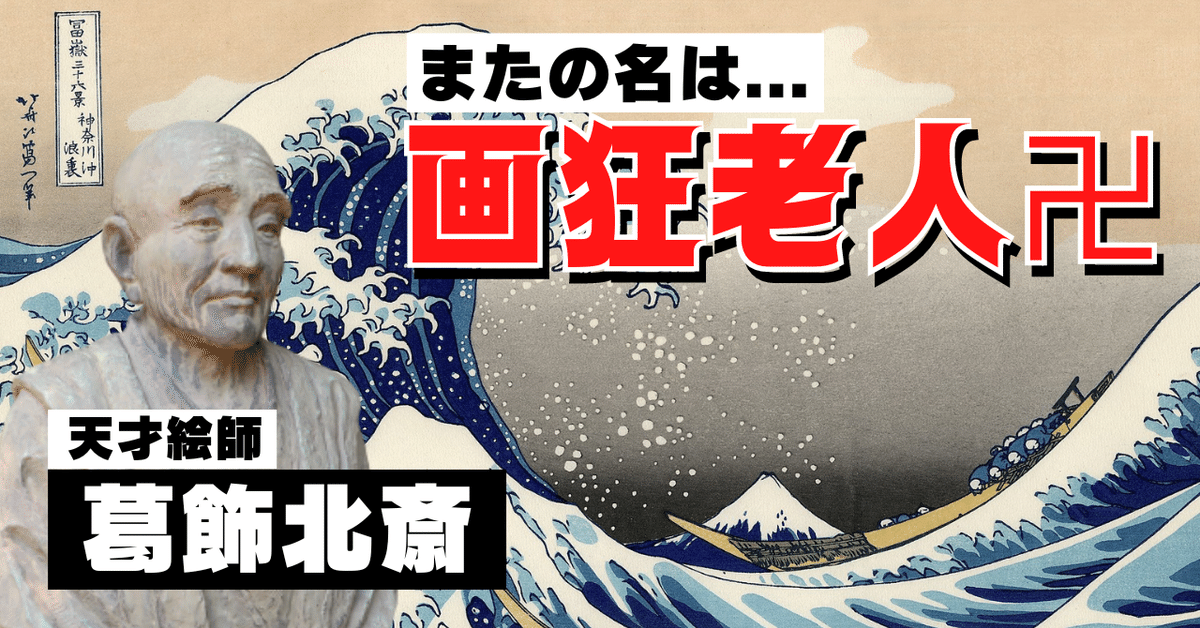

【葛飾北斎】金に無頓着!改名30回!引越し93回!描いて描いて描きまくった画狂老人の生涯【化政文化】

どーも、たかしーのです。

今回は、世界を虜にした天才絵師『葛飾北斎』について、書いていきたいと思います!

葛飾北斎とはどんな人物か?

江戸時代後期に活躍した天才絵師

葛飾北斎は、江戸時代後期に活躍した浮世絵師であり、90歳の生涯で、のべ3万4千点を超える作品を残し、後世の芸術文化に多大な影響を与えた人物です。

1998年には、アメリカの雑誌『LIFE』で掲載された企画「この1000年で最も重要な100人」で、エジソンやコロンブスが選ばれる中、唯一日本人で選出されたのが葛飾北斎であり、世界的にも影響を与えた画家として広まるきっかけにもなりました。

また、浮世絵版画で有名な北斎ですが、他にも、肉筆画や版本の挿絵、絵手本、さらには春画(!!)なども手掛け、描いたものは、人物をはじめ、風景、生物(龍など架空生物も含む)、自然現象などなど…とにかく生涯で何でも描きまくったという人物でもあります。

北斎の描いた作品は、どの作品においても妥協を許さず、高品質であり、力強い描写やダイナミックな構図などで読者を圧倒し、高い人気を誇っていました。

代表作は「富嶽三十六景」「北斎漫画」

葛飾北斎が描いた風景画は、世界的に見ても評価が高く、中でも「 富嶽三十六景」が有名な作品とされています。

この「富嶽三十六景」は、富嶽(つまり富士山)をテーマに、四季折々、場所を変えて、様々な視点角度から描いたシリーズモノであり、北斎が60代後半から70代にかけて完成させた作品です。

↓「富士山」については、こちらをどうぞ。

ちなみに、タイトルは「富嶽三十六景」ですが、あまりに好評だったことから、そのニーズに応えて、10図追加したことから、36+10=全46図で構成されています。

その中でも、特に有名な作品が「 神奈川沖浪裏」でしょう。

この作品は、神奈川沖の荒れる海を表した北斎の浮世絵の傑作であり、画面中央には富嶽(富士山)がしっかりと描かれています。また、大きな波の様子が、まるで写真で撮影したかのように巧みに描かれおり、特に飛沫のリアルな描写には、目を見張るものがあります。

なお、この「神奈川沖浪裏」は、2024年度に発行予定の千円紙幣の裏面に採用される予定であるため、いつでも北斎の浮世絵がお札から楽しめるようになりそうです。

by 独立行政法人 国立印刷局(wikipedia)

また、50代半ば頃に描きあげた「 北斎漫画」も、北斎の代表作として知られています。

この作品は、人物画から風景、動植物、さらには妖怪に至るまで…のべ約4,000点を超える図がびっしりと描かれた絵手本でありながらも、江戸の庶民から広く愛され、ベストセラーとなりました。

北斎没後も、この「北斎漫画」は刊行がされ、全15編のシリーズ作品となりました。このことからも、北斎がいかに人気であったかが、よくわかりますね。

ちなみに、この”漫画”という言葉ですが、北斎が「北斎漫画」を出す前から、すでにあったようで「気の向くままに漫然と描いた画」という意味で使われています。(現在の漫画とは、ちょっと意味が違いますな~)

世界の画家や音楽家を魅了した北斎アート

北斎が残した数々の作品は、日本人のみならず、世界中の人たちをも魅了し、特に世界で活躍した画家や音楽家にも多大な影響を与えました。

背景には「神奈川沖浪裏」などの絵画が飾られている。(wikipedia)

日本国外において、北斎の名を知らしめることになったのは、先ほど紹介した「北斎漫画」であり、日本人に医学を教えたドイツ人医師シーボルトによって、ヨーロッパへ持ち込まれたことがきっかけでした。

また、国外へ広まったエピソードとして、フランスの版画家であったフェリックス・ブラックモンが、輸出する陶磁器の破損を防ぐ緩衝材として「北斎漫画」を使い、それを見つけたヨーロッパ人が注目したことがきっかけという話もあります。

金に無頓着!改名30回!引越し93回!

そんな世界的なアーティストとして評価されて続けている葛飾北斎ですが、人物としては、かなり個性的なエピソードがいくつか残されています。

まず、全くもってお金に興味がなかった北斎は、金払いがとても雑であったため、売れっ子画家であったにもかかわらず、貧乏な生活を送っていたと伝えられています。有名な話では、あと払いで何かモノを買った際には、取り立てにきた商人が来ても、北斎はお気に入りのこたつから一歩も出ずに「そこにお金の入った小包から持って行ってくれ」と言い、適当に支払いを済ませていました。当然ながら、小包のお金が想定よりも多ければ、そのまま持っていかれますし、少なければ、足りないのでもう1つ…となって、余分に持っていかれると負の連鎖を招き、結果、よく詐欺にあう形で支払いをしていましたが、当の北斎は全く気にしていないという有り様でした。(オレオレ詐欺によく引っ掛かりそう…)

こたつでぬくぬく絵を描く北斎とそれを見る三女のお栄(wikipedia)

次に、北斎は自身の画号(ペンネーム)を、その生涯でコロコロと変え続け、計30回にもわかる改名を行っていました。

その中で、後世われわれがよく知っている「葛飾北斎」の画号も含まれていますが、実は使われていたのは、生涯のうちで、たったの5年間に過ぎません。他で、印象的なものとしては「画狂老人卍」という画号も使っていました。(現在の漫画家でもこんなペンネームの人はおらんのよ…)

なぜ、ここまで改名をしたか?についてですが、これは画号を弟子に譲って収入を得るためとも、自己韜晦(※)のためとも言われています。

※ 自己韜晦・・・自分の本心や学識、地位などを隠して知られないようにすること。

極めつけは、引っ越し魔であったエピソードも残っています。

北斎が生涯で引越しをした数、なんと93回!

中には、1日3回引っ越しをしたというのも記録として残っています。(果たして、これを引っ越しと呼ぶのか…)

これは、お金以外に、衣食住に無頓着だった北斎は、画業に打ち込むがゆえ、全くもって部屋の掃除や片付けがままならず、結果、住む処がゴミ屋敷化していくことから、引っ越しを繰り返したとされています。

こうしたエピソードを見ても、人物としては、かなり変わり者だったようですね。

世界的アーティスト・葛飾北斎の生涯

前述のとおり、葛飾北斎は改名を繰り返していたため、呼び名を「葛飾北斎」「北斎」と統一して、彼の生涯を振り返っていきます。

幼年期(北斎0~18歳)

葛飾北斎は、1760年(宝暦10年)に、武蔵国葛飾郡 本所割下水(現在の東京都墨田区の一角)で生まれました。

ちなみに、この年にちょうど江戸幕府の将軍が入れ替わり、10代将軍・徳川家治が就任しています。

出自については、確たる資料が見つかっておらず、不明な点が多いのですが、一説では、北斎の母親は、かの『忠臣蔵』でも有名な吉良上野介の家臣・小林平八郎の孫娘だったという説があります。

また、父親は川村姓を名乗っていたので、本名は「川村時太郎」という名前だったそうです。ですが、その後、改名をして「川村鉄蔵」と名乗っていたとも言われています。

北斎が4歳になると、江戸幕府御用達の 鏡磨師中島伊勢の養子になると、またまた改名して「中島八右衛門」と名乗るようになります。(もうすでに名前が2回も変わっとる…)

しかしながら、北斎が6歳の頃には、すでに絵を描くことに強い関心を持つようになったそうで、それがきっかけか、家業である鏡磨師は継がずに、家を出ることとなります。

12歳のとき、北斎は貸本屋の 丁稚(下働き)として働くようになります。そこで、数々の本と出会い、どうやらそこで独学したそうです。

14歳になると、今度は木版彫刻師の徒弟となり、そこで木版印刷の技術を習得しますが、自分のしたいことを絵を彫ることではなく、絵を描くことだと認識した北斎は、ここから絵師への道を進むことになります。

春朗時代(北斎19~35歳)

1778年(安永7年)、北斎は19歳のときに、当時トップの浮世絵師であった勝川春章のもとに入門し、本格的に絵師の修業を始めます。

ところで、そもそも「 浮世絵」とは何か?なのですが、端的にいうと、江戸時代に発達した風俗(庶民の生活や娯楽、流行、風景など)を描いた版画のことを言います。

そもそも、浮世絵作りは、1人では成り立ちません。

まず、版元(現代で言う出版社)が、売りたい絵を絵師(浮世絵の原画を描く人)に発注します。

絵師は、発注された内容をもとに、下絵を描きます。

この絵師にあたる人物が、師匠である勝川春章であり、葛飾北斎もその1人となります。

この下絵をもとに、彫師(木版画の板を彫る人)が版木を彫ります。

by David Monniaux

こうして彫られた版木に、摺師(和紙に摺る人)が顔料(絵具)を染み込ませて、紙に摺ります。

このような工程を経て、浮世絵は完成します。

ちなみに、浮世絵の中でも多版多色刷りの木版画のことを「錦絵」と言います。

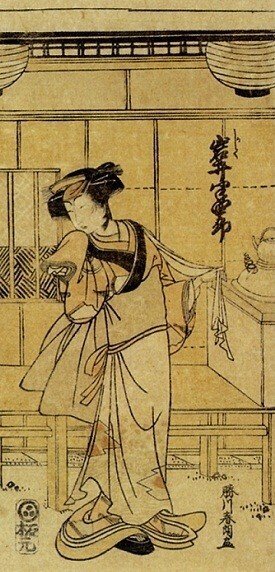

さて、勝川春章のもとで、様々な画法を学んだ北斎は、その才能が認められ「勝川春朗」の画号をもらい、浮世絵師としてのデビューを果たします。

(wikipedia)

しかしながら、華々しいデビューとは裏腹に、兄弟子には「絵が下手だ」として、目の前で自身の作品を破られるなど、厳しいパワハラを受ける日々も送っていましたが、それでも絵師としての信念は折れることなく、北斎は浮世絵以外に、洋画や狩野派なども意欲的に学び、これがのちに独自の画法を生み出すことになります。

宗理時代(北斎36~45歳)

それから時は経ち、1793年(寛政5年)になると、師匠であった勝川春章が亡くなります。享年67歳でした。

この師匠が亡くなったことが転機となり、北斎は「勝川派」のもとを離れることになります。一説には、他の流派や絵画を学んでいたことが、逆に北斎の破門につながったとも言われています。

1795年(寛政7年)、北斎は「琳派」に加わり、三代目「俵屋宗理」を襲名します。「 琳派」とは、俵屋宗達が創始した画派のことです。

この時期、北斎は特に「美人画」に注力し、顔が細くスラリとした優美な美人を描くようになり、のちに「宗理風」と呼ばれる女性描写を確立させることになります。

北斎時代(北斎46~50歳)

1805年(文化2年)になり、ここでようやく「葛飾北斎」と画号をかえて、活動をし始めます。この頃、北斎の画風は、先ほどの「宗理風」とは異なり、漢画(中国の絵画)の影響を強く受けた豪快で大胆な画風に姿を変えていました。

また、この頃の江戸の流行が読本(伝奇風小説)であったこともあって、北斎は挿絵制作に注力をし、当時の人気作家であった曲亭馬琴と提携して数多くの作品を作り上げました。

(wikipedia)

絵がメインではない読本においても、北斎の圧倒的画力と発想力あふれる挿絵は、たちまち江戸の評判となり、読本ブームに大きく貢献しました。

ただ「自分の描きたいモノを描く」という信念が強すぎたのか、挿絵の内容で馬琴と口論となることもしばしばあり、のちに両者の間で確執が生じたと伝えられています。

戴斗(たいと)時代(北斎51~60歳)

1810年(文化7年)から、北斎は画号を「戴斗」「北斎戴斗」に改め、活動するようになります。(サヨナラ、葛飾北斎…)

この時点で、北斎の弟子は約200人もいたといいます。

これら弟子への対応が、あまりに多すぎてできなくなったため、北斎は絵手本(絵の描き方を習う本)として、「北斎漫画」の制作に傾注するようになります。

のちに、この「北斎漫画」は、海外でも「ホクサイ・スケッチ」の名前で大ベストセラーとなり、ジャポニズム(ヨーロッパで流行した日本趣味)を巻き起こすきっかけとなりました。

為一(いいつ)時代(北斎61~74歳)

還暦を迎えた北斎は、心機一変また画号を替え、1820年(文政3年)から「為一」「北斎為一」として、活動するようになります。

この頃、自分の娘であるお栄(葛飾応為)が離婚して出戻ってきたので、ひとつ屋根の下、晩年まで一緒に絵を描くようになります。実は、お栄は後妻との娘で、北斎は2度結婚しており、子供ももうけていました。

しかしながら、後妻であったことは、1828年(文政11年)に亡くなってしまいます。

そんな中、制作されたのが「富嶽三十六景」でした。

なかなか旅行に行くことが難しかった江戸の人たちに、富士山のある様々な風景を絵によって届けたことで、瞬く間に大ブームとなりました。

画狂老人卍時代(北斎75~90歳)

1834年(天保5年)から、北斎は「卍」「画狂老人」を画号にして、晩年まで絵を描き続けました。

北斎75歳には、富士図の集大成とも言える作品『富嶽百景』を完成させています。この作品には、富士山を題材とした絵が102点(この本も2点多い)描かれていますが、中には、富士山の姿ではなく、富士山の神様として信仰されているコノハナノサクヤビメの姿も描かれています。

↓「コノハナノサクヤビメ」については、こちらをどうぞ。

そんな北斎ですが、『富士越龍図』を最後の作品とし、発表した3か月後の1849年(嘉永2年)4月18日に、息を引き取ります。享年90歳というが画狂老人の人生でした。

北斎が最後に残した『富士越龍図』は、死期が近づいてきた北斎自身を龍にたとえ、富士山麓から黒い雲を伴い、天へと昇っていく様子を描いたものだと言われています。

おわりに

今回は、『葛飾北斎』について、書いていきました。

アート素人の私から見ても、当時、写真や映像を繰り返し見ることができなかった中で、とてつもないクオリティで風景画を描く人だなと思ったのが、率直な感想です。また、こんなに素晴らしい作品を残しているにもかかわらず、私生活がダメダメすぎるのが、これまた人間らしくて良いですね。

なお、「葛飾北斎」の作品は、今でも美術館で身近に楽しむことができますので、興味があれば、是非実際の目で確かめてみてください。(私もこれを描いていて、だいぶ興味が湧いてきました)

他にも、歴史上の人物や神話などをベースに、記事を書いていく予定ですので、是非フォローなどしてもらえるとありがたいです!

それでは!

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?