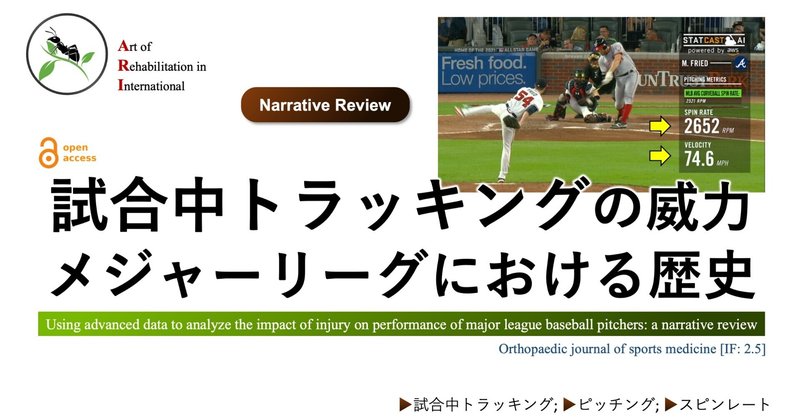

試合中トラッキングの威力。メジャーリーグにおける歴史

📖 文献情報 と 抄録和訳

メジャーリーグ投手のパフォーマンスに対する傷害の影響を分析するための高度なデータの使用:ナラティブレビュー

📕LaPrade, Christopher M., et al. "Using advanced data to analyze the impact of injury on performance of major league baseball pitchers: a narrative review." Orthopaedic journal of sports medicine 10.7 (2022): 23259671221111169. https://doi.org/10.1177/23259671221111169

🔗 DOI, PubMed, Google Scholar 🌲MORE⤴ >>> Connected Papers

※ Connected Papersとは? >>> note.

[背景・目的] メジャーリーグベースボール(MLB)の投手は、プレー中に多くの傷害を負うリスクがあり、傷害との関連で投手のパフォーマンスを評価することにますます焦点が当てられている。歴史的に、怪我からの復帰後のパフォーマンスは、イニング数や試合数などの一般的な記述統計や、固有の変動を伴う率統計(例えば、防御率、投球回あたりの四球と安打、9回あたりの三振、9回あたりの四球など)に焦点が当てられてきました。しかし、近年、MLBは先進的なテクノロジーとトラッキングシステムを各球場に導入し、毎試合毎投で取得される投手固有のデータをより深く分析できるようになりました。この技術により、各投手に特化した基準で投手成績を掘り下げることが可能となり、投手成績の様々な側面をより深く分析することができるようになったのです。このナラティブレビューの目的は、プロ野球投手の傷害記録の現状を説明し、MLBにおける最近の技術的進歩を強調し、分析に利用できる高度なデータを説明することであった。

[レビュー概要]

■ メジャーリーグにおける試合中トラッキングシステムの歴史

- 〜2006年:MLB はすべての MLB スタジアムで標準化されたボール速度記録を持っておらず、パフォーマンス分析は防御率、投球回あたりの四球と安打、9回あたりの三振、9回あたりの四球などの従来のレート統計に限定されていた。

- 2007年〜:MLB はすべての MLB スタジアムに PITCHf(x) (Sportsvision) をインストールした(📕Jiang, 2014 >>> doi.)。これにより、MLB パークで記録されたすべての投球速度を追跡する機能が提供された。PITCHf(x) システムの導入により、標準化された速度の収集、ピッチ タイプ別のピッチ選択、および異なるスタジアム間での各ピッチの水平および垂直移動が可能になった。

- 2015年〜:すべての MLB スタジアムに Statcast (MLB Advanced Media) が設置された(🌍 参考サイト >>> site.)。Statcast を使用すると、利用可能な高度な指標がさらに増加し、特にスピンレート(ボール回転数)が追加されたことで、野球コミュニティでの関心が高まった。

■ 試合中トラッキングシステム導入の威力

- 樋口らは、速球のスピン量を同じ速度で増加させると、予想されるボールの軌道が変化し、熟練した打者のグループのパフォーマンスが低下することを示した(📕Higuchi, 2013 >>> doi.)。

- 特に、速球の場合、スピンレートの増加は、スピンが少なく、同じ速度で 1 球よりもドロップが少ない速球につながります。したがって、これはしばしば上昇する速球またはより「生命」のある速球として説明される。27 , 43 , 47(📕Michael K McBeath, 1990 >>> doi.)

- Statcastのデータによると、MLB では、スピンの増加の恩恵を受ける平均的な 4 シーム ファストボールが、2015 年の平均 2238 rpm から 2021 年の 2317 rpm に大幅に跳ね上がったことが示されている(🌍 参考サイト >>> site.)。

- スライダー、カーブボール、カッターなど、ピッチの動きの増加につながるスピンの増加による同様の利点を持つ他のピッチでも、同じ期間に平均スピン速度が同様に上昇した(スライダー、2106-2459 rpm; カーブボール、2303-2555 rpm;およびカッター、2206-2416 rpm)。(🌍 参考サイト >>> site.)。

🌱 So What?:何が面白いと感じたか?

メジャーリーグにおける試合中トラッキングシステムの歴史を見てきた。

興味深いことに、トラッキングシステムは『測る』営みにも関わらず、大きなパフォーマンス向上(スピンレート↑)が伴っていた。

歴史は、こう言っている気がした。

「測ることは、育むこと」

ホーソン効果なるものがある。

「モニターされていることを意識すると行動が変わる」という効果だ。

身体活動量計を用いたRCTにおいて、介入群、非介入群ともに身体活動量が増した(📕Turunen, 2020 >>> doi.)。

これは、まさにホーソン効果である。

すなわち、身体活動量計を装着→「身体活動量がモニターされるのだ」と意識することで、身体活動量の増大に向けた行動が促進されたわけだ。

これと同じことがメジャーリーガーに起こったのではなかろうか。

試合中トラッキングで、スピンレートがモニターされるようになった。

すると、そこを意識せざるを得なくなり、スピンレート向上のためのトレーニングを始めた。

結果、スピンレートが増大した、という感じで。

見れるようになったもの、

光が当たった部分が生長するわけだ。

それは、陽光に向かって伸びる向日葵のように。

数値化が世界を変えるかもしれない。

今後の野球選手がどうなって行くか、

『何を数値化するか』がその一翼を担うだろう。

「測ることは、育むこと」

だからこそ、何を測るか、が大事。

言外にトーニング項目を構築するから。

日本は、どうだ?

○●━━━━━━━━━━━・・・‥ ‥ ‥ ‥

良質なリハ医学関連・英論文抄読『アリ:ARI』

こちらから♪

↓↓↓

‥ ‥ ‥ ‥・・・━━━━━━━━━━━●○

#️⃣ #理学療法 #臨床研究 #研究 #リハビリテーション #英論文 #文献抄読 #英文抄読 #エビデンス #サイエンス #毎日更新 #最近の学び