プロジェクト管理で使えるWBSの作り方!簡単3ステップ&ポイントをご紹介

今回はプロジェクト管理で用いられるWBSの作り方に関する記事になります。

プロジェクトのWBSを作ることによってプロジェクトのスコープが明確になります。また、WBSの情報をもとにスケジュールやコストの見積を行うことができます。

これらからWBSはプロジェクト管理するうえで重要な役割を果たします。では、どのようにWBSを作成するのかをご紹介していきます。

WBSとは

目的 :スコープ(成果物)を明確にするため。

利点1:スコープ変更への対応ができる。

利点2:スケジュールやコストを作成するインプット情報となる。

注意点:WBSに表現するのは成果物(作業タスクではない)

WBSとはwork breakdown structureの略です(日本語では作業分解図と略されます)。プロジェクトに必要なものを聞かれたときに、「これらです」と説明できるものがWBSになります。

WBSの目的は、プロジェクトのスコープを明確にすることです。プロジェクトで生成する成果物を一覧化することで「何を」作らないといけないかを明確にします。

WBSがきちんと定義されていればスコープ変更(追加要望など)に対応でき、リスクヘッジにも繋がります。

PMBOKの世界では、スコープマネジメントの知識エリアに属し、WBSの作成プロセスのアウトプットにあたります。そして以下のように記載されています。

WBSは、プロジェクト目標を達成し、必要な成果物を生成するために、プロジェクトチームが実施する作業の全範囲を階層的に要素分解したものである。(引用元:PMBOKガイド第6版 P.157)

WBSを作成する利点は他にもあります。スケジュールの作成やコストを見積もる際のインプット情報となります。

基本的に作業タスクは成果物を起点に考えます。成果物(What)が分かれば、作業(How)を考えることができると思います。

したがってWBSがあれば、その成果物を作成するのに必要最低限の作業タスクを洗い出すことができます(無駄な作業タスクを事前に防ぐことができます)

そのタスクに対して依存関係および資源、日付情報を付与することでスケジュール、コストを作成することができます。

注意点としては、WBSに表現するのはあくまで成果物であり、作業タスクではないということです。PMBOKには以下のように記載されています。

WBSを論じるとき、作業とはアクティビティの結果である作業プロダクトや成果物を意味しておりアクティビティそのものを指すものではない。(引用元:PMBOKガイド第6版 P.157)

作業タスクと成果物が混在しているWBSをよく目にしますが、そうならないように注意しましょう。

WBSとガントチャートの違いについては以下の記事で紹介しています。よければご覧ください。

WBSの作り方

以下の3ステップで作成します。

1.成果物の洗い出し

2.構造化と要素分解

3.WBSの評価(100%ルール)

1.成果物の洗い出し

文字通り成果物を思いつくだけ洗い出しましょう。ブレインストーミング形式や過去の類似プロジェクトを参考にしながら行います。

最終成果物から考えることや、開発プロセスを意識したりすることで視点を切り替えることも重要です。また、できる限り複数人から意見をもらいましょう。思わぬ抜け漏れがあるかもしれません。

その他のポイントとしては成果物に影響するような情報(プロジェクトの目標や制約条件など)は事前に押さえておきましょう。

一度洗い出したら、大小問わず、すべて成果物になっているか確認しましょう。プロセスや作業タスクが混じっていたら除外します。

(補足)

このステップを飛ばし、いきなりステップ2から始めてもよいですが、慣れるまではこのステップから始めることをおすすめします。

理由は、慣れていないと成果物を起点にWBSを考えることが難しいからです。プロセスや作業タスクがWBSに表現されてしまい、かえって修正するのに時間がかかります。

2.構造化と要素分解

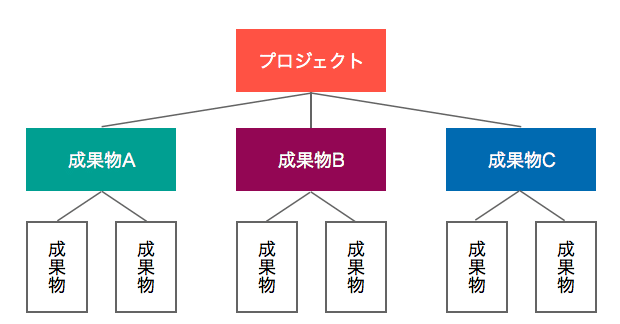

ステップ1で洗い出した成果物をツリー構造に整理していきます。整理していく過程で上位階層の成果物を要素分解します。

要素分解した成果物がすでに1で登場してきているのであれば問題ありません。その成果物を下位階層に用います。重要なのは漏れがないようにすることです。

一度、整理できたら次のステップに移ります。

3.WBSの評価(100%ルール)

WBSは、必要な成果物を網羅しながらも、それらが重複しないようにする必要があります。

そのために整理したWBS(ツリー構造)が論理的に問題ないかチェックします(「モレなく、ダブりなく」ですね)

よくロジカルシンキングではMECEと呼びますが、PMBOKの世界では100%ルールと呼びます。どちらも意味するところは同じなので分かりやすい方で理解すれば良いと思います。

チェックした結果、100%ルールを満たしていなければステップ2に戻ります。100%ルールを満たしていればWBSは完成です。

WBSの作り方まとめ

今回はWBSの作り方について説明しました。

大きく以下の3ステップがあります。特に100%ルールを満たすように注意しましょう。

1.成果物の洗い出し

2.構造化と要素分解

3.WBSの評価(100%ルール)

WBSを作成することでスコープが明確になり、スケジュールやコストのインプット情報となります。

きちんと定義されていればスコープ変更(追加要望など)にも対応でき、リスクヘッジにも繋がります。

これらからプロジェクトの計画時において重要な役割を果たすWBSですが、精度の高いWBSの作成には多少の慣れが必要です。本日ご紹介した内容が少しでも参考になれば幸いです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

いかがでしたでしょうか。

ぜひスキとフォローもお願いします!

では、また!

※本記事の内容は個人の見解であり、私が所属する組織とは一切関係ありません。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?