万葉を訪ねて -序の1 ヨミヨミテ-

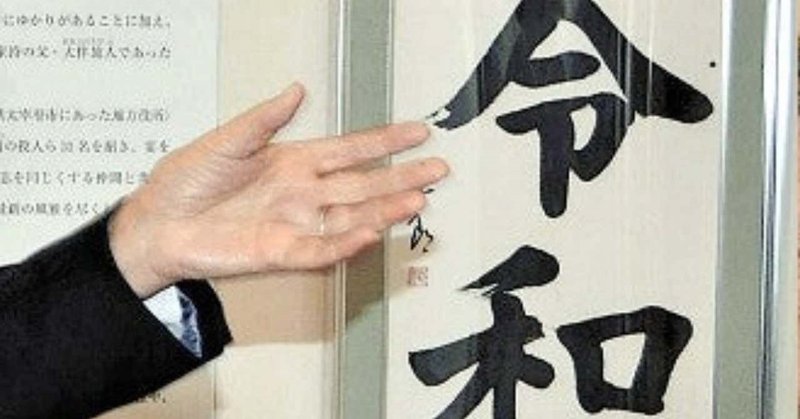

このたびの令和という元号は万葉集から採られた。

それは第5巻に登場する言葉で九州は大宰府の地で筑紫歌壇とも言うべき、中央政府から見て非主流派の集団を形成していた大伴旅人や山上憶良が梅花の宴を開いた折りの純漢詩風の序文に登場する。宴の催された大宰府の邸宅も漢詩風の序文も旅人のものである。

元号が発表されるとすぐさまこの旅人の漢詩が文選という中国古典からの半ば引用であることをもって、日本古典由来の元号と言うには当たらないという、主に日本の中国文学者からの非難混じりの指摘が挙がった。私はその事実を知らなかったが知った所で驚きはしなかった。

日本は中国を始めとする外来の言語からも文化からも離れようにも離れられない宿命の中にある。この指摘は余りに自然であるがために忘れられがちな我々の宿命を、少しばかり自覚させてくれただけのことだ。

その後、旅人の漢詩が文選に由来することを最初に指摘したのは元禄期の契沖僧であることを知った。なるほど契沖僧は教科書的に言えば国学の祖であるが当時の教養人の教養のベースには漢学がある。

いや大枠で言えば、いかに漢学から距離を取っていかに日本固有の学問を打ち立てるかが国学の問題意識であり動機であって、漢学の(素養が)ない国学(者)など有り得ない。契沖が漢学に精通していたことは全く当然のことだ。

以上つらつら考えるに万葉集から採られた新元号「令和」とは、日本人が漢語(思考の前提となる輸入された概念)や漢学(思考の条件である輸入された形式)に拠らずに物事を考えたり表現したりすることのむつかしさを象徴する、面白いといっては語弊があるが象徴的な元号なのだろう。

そしてその宿命をはじめて自覚的に克服し学問にまで高めようとしたものが、国学なのだろう。その国学が契沖僧の「万葉代匠記」、荷田春満の「万葉集僻案抄」、賀茂真淵の「万葉考」と他ならぬ万葉集に日本の固有性を発見したということはじつに面白いことだ。

ちなみに賀茂真淵が第5巻をどう見ていたかと言えば、そもそもオリジナルの万葉集ではなく山上憶良の私家集であってそれがのちに万葉集に混入されたものだとする。たしかに第5巻はその前後の巻と並べて見ると、詠まれた場所といい詠んだ歌人といいかなり異質であり唐突の感がある。

そうして見るとただでさえ奈良時代に至って中国風を尊ぶ軽薄な風潮がいよいよ顕著になってきたと見る真淵が、令和という元号を喜ぶかどうかは甚だ疑問である。

さて前置きが長くなったが、要するに賀茂真淵の「万葉考」をよむ私的な動機を説明したかった訳である。我ながら大した動機とも思われないが少なくとも私が万葉集それ自体に興味があるだけでなくて万葉集がどのようによまれてきたかに興味があるということは分かって頂けたと思う。

大体特定の書物との出逢いについて大袈裟で理屈ばった動機を述べる向きがあるが、それほど論理的に「読みたい主題」についての理解があるのであればその人はもうよむ必要はない。主題について独り考えておればよろしい。書物をよむことは答え合わせではない。自分の分身探しでもない。己の知っていることを確認するために書物をよむことほど不毛なことはない。

万葉集をよむ人がどれほどの深度で味わったのか、万葉集はどれほど味わいうる書物なのか、そこに何を発見したのか、発見できるのか。それをよむために私は必然的と言って良いほど自然に万葉集を最も深く味わった人、賀茂真淵の「万葉考」を手に取った。

なお私は日本古典にてんで無知なためにこれから書き進める内に、どうしても事実誤認や見当違いをすることがあると思う。無いに越したことは無いが無知ゆえに気を付けるにも限界がある。

もとよりこれは学問を開陳するのではない私なりの感想を述べるものである。大目に見て欲しい。この雑文を感想と呼ぶ意味は、私が面白いと思ったことだけを、ここに書き込もうとするという意味である。

↓続きはこちら

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?