書道は日本を救う!

SocialCompassのカンボジア人メンバーを対象に、オンライン書道ワークショップを行った。

講師は『SDGs×現代アート』の繋がりで知り合った、書道家のうどよしさん。

『書道』というと、伝統的な日本の文化で、敷居が高いイメージがある。実際、本格的な書道で書かれた『筆記体』や『漢文』など、日本人でも読めないものが多い。

「読める書がない。作ろう。」

うどよしさんは、そんな現在の『書道』の間口をより広めるために、筆記体を使わない現代文の書表現「和様」を探求している。

一歩日本から出ると、日本の『書道』に興味を持っている人たちはとても多い。

とはいえ、外国人にとっては、もし日本語を学んでいたとしても『書道』は身近なものではないだろう。

そんな、「外国人向けに、オンラインで書道のワークショップがどこまで行えるのか?」我々SocialCompassのカンボジア人メンバーに対して試験的に行ってみることになった。

海外だと『アクション書道』と言って、巨大な筆でパフォーマンスする書道家も多い。しかしうどよしさんは、SDGs的視点から、多くの動物の毛を使用する巨大な筆ではなく、なるべく小さな筆の使用を推奨している。

それどころか、「カンボジアで手に入る道具だけで大丈夫」とのことで、筆も絵筆、墨汁も絵の具やインクでも良いらしい。

カンボジアのような途上国でも、持続可能性がある『書道』の考え方だ。

うどよしさんの『書道』は、現代文を追求している。

たった数文字の「ひらがな」だけで目からウロコ状態。

「ひらがな」ならば、日本語話者のJessyAnやDnan、そしてSreyinなどでも書くことができる。

そして、日本語が全くわからないChamrongでも、挑戦することができるのだ。

そして、うどよしさんの教える「ひらがな」は大胆だ。

「とめ」「はね」「はらい」は"飾り”、読むために必要ないから気にしなくてもいい!という。

うどよしさんは、相手にその文字が伝わることを最も大切にする。

確かに「とめ」「はね」「はらい」がなくても、文字は相手に伝得ることができるのだ。

「とめ」「はね」「はらい」がなくても、ちゃんと読めるし、なかなか美しい。

うどよしさん曰く、実は歴史が浅い日本語の「ひらがな」。

江戸時代には筆記文字で繋がっていた「ひらがな」であったが、明治以降に、木版印刷から活版印刷を普及させるために、現在の「ひらがな」が生まれたらしい。

つまり、我々の知っている「ひらがな」は、江戸時代の人たちに読めるわけではない。そこまで「ひらがな」の成り立ちは、思ったより伝統が長いわけではないのだ。

だから「ひらがな」は文字として、「ちゃんと他者に伝わることが最も大切なことだ」と、うどよしさんは教えてくれる。

文字は、コミュニケーションをするためのツールなのだ。

海外に来て、本当にこの考え方に共感する。

日本語は多言語に比べて、本当に難しい。

ひらがなだけではなく、カタカナがある上、漢字ともなると日本人でも目眩がするほどだ。

日本語がよりシンプルになることは、このグローバル社会の中で、世界の人々に、「日本」という国や文化に興味を持ち続けてもらうためにはとても大切なことだろう。

うどよしさんの『書』は、日本の文化の持続可能性を救うかもしれない。

それだけではない。

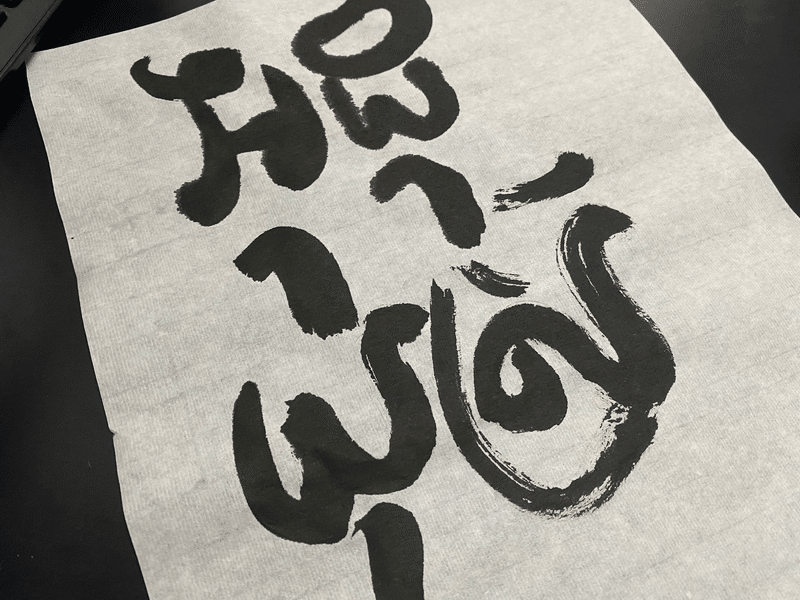

カンボジアは、隣のベトナムと違って、未だ独自の自国文字を持っている。

『書』で、クメール語も書いてもらった。

改めて思う。クメール語は、美しい。

カンボジア人にとっても、『書道』を通じてカンボジアの文化を顧みる良い機会だ。

海外では『書』はアートとして高い評価を受ける。

しかし日本の美大・芸大には、書道学科はほとんど存在しない。

うどよしさんの考え方の先には、アートやデザインの考え方がある。

単に保守的な伝統だけではなく、新しい時代を切り開く『書道』。

うどよしさんの活動は、VRなどのデジタルへも広がっている。

とはいえ、日本の『書』の世界を、日本の中から変えることは難しいことだろう。

カンボジアから、新しい『書』の世界を変えるお手伝いができたら、楽しい未来があるかもしれない。

https://udoyoshi.com/

お読み頂き、ありがとうございます。

スキ・フォローよろしくお願い致します!

いつも読んでくれてありがとうございます!! サポートして頂いた金額は、一般社団法人ソーシャルコンパスの活動に使わせて頂きます!もしくは、いっしょに何か面白いことをやりましょう!! 連絡待ってます!