ちょっと待て、逆効果注意!!【体内家計簿】「脂肪」貯金を浪費したいけど…… ~ エネルギーの消費優先順位 ~

ダイエットを考えている方へ。

基本的な体内エネルギーを知っておくと、とても効果が上がりますよ!

*【糖質制限のリスク】についての記事を書く上で、

基礎知識項目が長くなるので独立します。

体内家計簿:栄養の消費優先順位

「からだ」は、細胞で出来ています。細胞は一つ一つ生きています。

動くのにエネルギーが必要です。

こんな感じですね。(出典:「はたらく細胞」清水茜・著)

細胞が生きるために、エネルギーの基本通貨として「糖」を使います。

「糖」がご飯、食べるための箸やフォークが「酸素」ですね。

*記事末に解説1・体内エネルギーの説明

身体の中の貯金システム

体内で、「糖」は3つの形になっています。

その1・貯蔵しない =そのまま血液の中にある糖(単糖)

その2・簡易貯蔵 =グリコーゲン(多糖)で筋肉と肝臓に保存

その3・玄樹貯蔵 =脂肪に変換

なんと、「脂肪」と「糖」は同じものなのです。

そして、「糖」は身体の外では「炭水化物」として存在しています。

ご飯と砂糖は、基本的には同じものです。

*本当は、「食物繊維+糖」の炭水化物と、「糖だけ」の砂糖とでは、

吸収される栄養の質として全く意味が違います。またの機会に。

体内の「栄養をお金」として考えてみましょう!

まず、血液中に存在する血糖(単糖類・ブドウ糖など)です。

これがある限り、最優先でこれを消費します。

ポケットの中にじゃらついている小銭みたいなものです。

次に、糖が体内保存用に合成された多糖類、これがグリコーゲンです。

カバンの中にしまった一万円札をイメージしてください。

使おうと思えば、すぐに使えます。

たくさん持っていると嬉しく、頼もしい存在です。

最後に、長期保存に適した脂肪です。

銀行預金、それも定期預金だと思うといいでしょう。

本来、脂肪はエネルギー源ですから、あると嬉しいはずのものです。

空腹に耐え、寒さをしのぐ断熱材にもなる。

我々人類も、とても重要視してきました。

ところが、何万年の歴史の中で、この50年ほどだけ「脂肪は邪魔」と扱われています。生物としてのシステムと、人類社会の仕組みにギャップが出ていることが健康管理の問題点になっています。

ダイエットとは、

脂肪というエネルギー貨幣を貯めた銀行預金を上手に浪費する行為 です。

身体は、お手軽な手段、血糖やグリコーゲンから消費を始めます。

つまり、

血糖やグリコーゲンが少ない状態なら、脂肪を使ってくれるんじゃね?

というのがダイエットの基本戦略です。

だから、炭水化物を減らす食事、低カロリーの食事が基本戦略となります。

無駄遣いは疲れる!

ところが、そう簡単にはいきません。

そのために、身体にエネルギーをたくさん浪費して欲しいのですが、

「脂肪を使うのは面倒くさい」作業です。

・まず、時間がかかる。

脳が「脂肪分解指令」を出すのには時間がかかります。

10分以上の運動(昔は30分以上と言われた)

・次に、必要がなくなる

脂肪を分解するには、脂肪を分解しないといけない状態、つまり、グリコーゲンが足りない状況を作る必要があります。

ところが、グリコーゲンがなくなると、身体は疲れて動かなくなります。 動かなければ、脂肪を分解する必要はありません。

よって、無駄遣いしようとしても出来ないのです。

〇流行の「脂肪消費のための理論」

1・脂肪分解能力を上げる。

銀行に行くのに、通帳と印鑑を持って窓口に並ぶのは大変です。

ATMなら、もうちょっと楽に預金を下ろせますよね。

デビットカードならもっと簡単。

同じように、「脂肪を分解する仕組み」を作る理論があります。

「ケトン体回路」を回し、脂肪を活用する身体作り

それが「ケトジェニック」

ロカボ(ローカーボ=低炭水化物)主義者の目指す方向です。

2・グリコーゲンを減らしておく

1と併用ですが、すぐにグリコーゲンが枯渇すれば、脂肪を使うしか無くなります。普段から、糖質=炭水化物を減らしておいて、不足するグリコーゲンを脂質分解で補おうという方法です。

(記事末資料*2 )

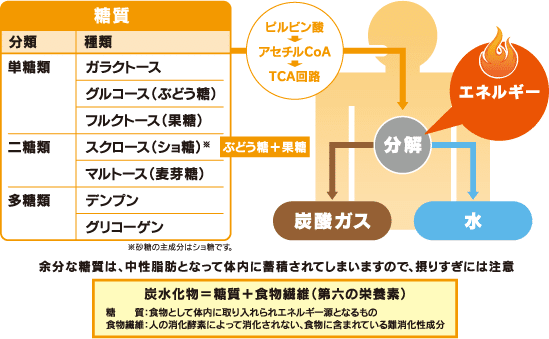

資料出典:蓮見則子

おまけに、グリコーゲンは、水とくっつく性質があります。

グリコーゲンを減らすと、同時に、蓄えていた水が無くなります。

こんな感じで、みるみる体重が落ちます!とても嬉しい気分を味わえます

でも、脂肪が減ったわけでは無いのです!

(次回予告! 「【絶対】にリバウンドが起きる理由」)

悪夢の逆効果

ところが、そうやって糖質を減らし、脂肪を分解しようと準備をしていても、大変なことがおきます。

リスク1・活動停止

リスク2・筋肉分解

リスク3・飢餓モード発動

リスク1・活動停止

先ほど伝えたとおり。

動くためのエネルギーを減らしているのだから、動きたくなくなるのです。

「銀行に行くためのバス代が無い」状態 ですね。

リスク2・筋肉分解

先ほどの 蓮見さんが作成した図をもう一度見てください。

この記事で紹介しているのが、一番左の「解糖系」。

基本通貨「糖」で身体のエネルギーを運営しています。

で、このエネルギーを枯渇させて、脂肪を直接扱うのが、「ケトン体回路」一番右の図です。

ところが、一切説明していない、謎の回路、「糖新生」というのが真ん中にあります。

「アミノ酸を分解してエネルギーを得る」

なるほど、アミノ酸もエネルギーになるのね、ふ~ん。

で、アミノ酸って、何? タンパク質を分解した奴ね。ほうほう。

で、タンパク質って何? あ、筋肉のことね、ふむふむ。

ん、ちょっと待って?

エネルギーが不足したら、脂肪を分解する前に、

自分の筋肉の分解を始めるの?

そこまでして、身体は脂肪を使いたくないの!?という驚きのシステムが隠されているのです。

リスク3・飢餓モード発動

もうわかってきましたね?

生物は、ありとあらゆる手段で「飢餓状態」でも生き延びる設計をしてきました。

・エネルギーが不足すれば、活動を止めます。

エネルギーを浪費しても効果が無い環境だと判断するからです。

・動くための筋肉を削ってでも、脂肪を残します。

脂肪があれば、動かなくても生命維持が出来るからです。

そして、エネルギー不足が続けば、

「非常事態宣言」を出し、「超緊縮財政」に移行します。

わずかに手に入ったエネルギーを、全て「貯蓄」に回します。

つまり、食べたものを脂肪に変える悪夢のモードです。

当然、エネルギー消費を極度に低下して、体温はさがり、免疫力も低下。

そんなに食べてないのに、やせない。

どころか、基礎代謝がさがり、脂肪は蓄積される。

その上動きたくなくて不健康。おまけに風邪も引きやすい。

さらに、代謝をしないから肌は再生無しで荒れ放題・・・。

これが、飢餓モードで、ダイエットの天敵です。

最近「食べてやせろ!」という論が多いのは、これが原因です。

長い人類の歴史、全生命体の歴史の中で、

「飯が有り余っていることを心配する生命体」は、

現代の人類だけなのです。

*いや、昔のローマ市民とか、王侯貴族とか一部の贅沢な人はいたけどね。

まとめ

・糖は細胞の基本エネルギー単位

・体内貯蔵法は3パターン。

糖=多糖(グリコーゲン)=脂肪

・生物は、脂肪をぎりぎりまで使わないように設計している。

・脂肪を減らそうと食事を減らしすぎると、

活動低下・脂肪蓄積のリスクが発生する。

結論

動ける範囲で動き続け、ほどよく節制する。

「腹八分」で「よく噛んで食べる」=昔からの教え最強!

ということで、真面目に考察すると、

お手軽な方法なんかない、という夢のないまとめになります。

ただ、「食事が身体を変える!」という成功体験を味わう上では、

糖質制限食を味わい、短期間で体重を落とす喜びを知ることそのものには

とても意味があると思います。

次回、糖質制限について、もう少し説明してみます。

*ここまで読んでいただいて、

本当にありがとうございます。

コメントや、スキをいただけると、モチベーションが維持できて、次の記事が早めにお届けできると思います。

*noteには、管理栄養士の方や、ドクター、パーソナルトレーナーなど専門家の方がたくさんいらっしゃいます。

ワタシが誤った情報を流し、読者さんに迷惑をかけている可能性があれば、びしばし指摘してやってください。

*1 エネルギー代謝の詳細

参考:大塚製薬

*2 ケトン体回路について

資料出典:蓮見則子

https://woman.excite.co.jp/article/beauty/rid_E1425954190117/

情報発信を通して、みんなが笑顔で毎日を過ごせるようにできたらと願っています。 体のケアや、メンタルヘルス、怪我の少ない動き方、などいつでも質問してください。 相手にあわせた情報発信、まず、あなたのために練習させてください。