記事一覧

呼吸療法認定士受験のリアルと全て

みなさん、大変お久しぶりです。

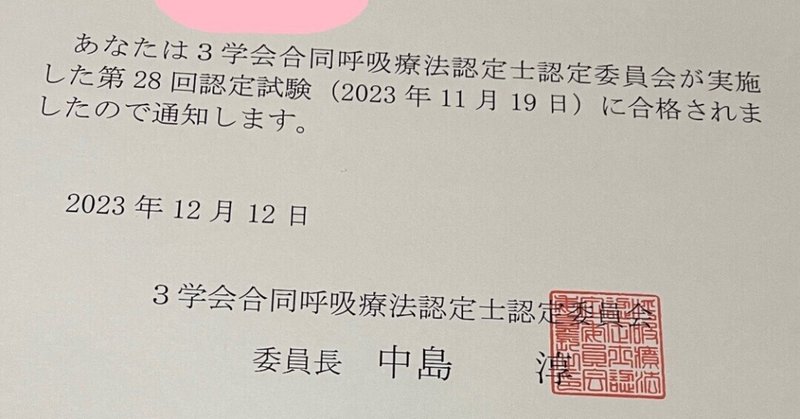

この度、第28回3学会合同呼吸療法認定士試験を受験し、見事?(なんとか)一発で

合格することができました。

これから受験される方のために、自分の赤裸々なリアルを暴露します。参考になれば幸いです。

①勉強方法と時期、時間使用した教材は、認定講習会テキストとアステッキ教材のみです。

正直に言います。認定講習会テキストはほとんで使っていません。eラーニングで講習

首下がりに対する全身への介入

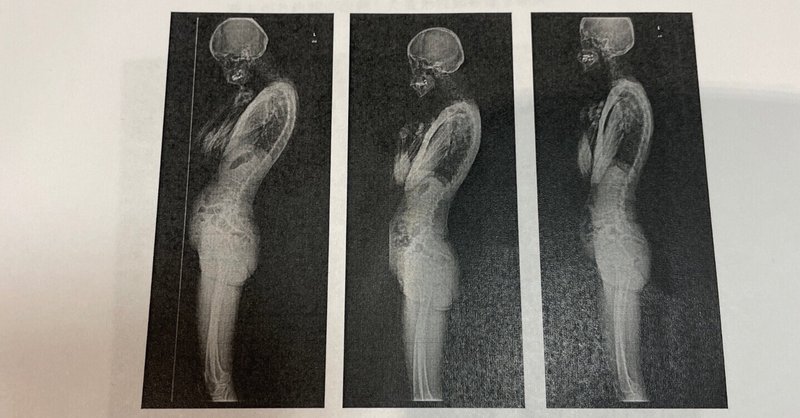

首下がり症候群(DHS)は頸部伸筋群の著明な筋力低下によって、頚部中間位保持が困難となる一連の症候群である。

首下がり症状を頚部局所の障害として捉えるだけでなく、立位姿勢の評価から脊椎全体および骨盤帯にも着目し、立位姿勢全体の矢状面アライメントを是正することも有効。

疼痛の一例

・肩後面痛下垂した頭部を支持するために生じた僧帽筋の過用性疼痛

・頚部後面痛首下がり症状によって生じた頭板状筋の伸

階段昇降バランスの診るべき視点

昇降動作

昇段動作では,前肢接地(両脚支持相)から挙上相にかけて、前肢の大腿四頭筋と後肢のヒラメ筋が活動する。

このことは,大腿四頭筋とヒラメ筋の求心性収縮が身体の拳上と体重支持に貢献することを意味する。特に、後肢の足関節の筋パワーが,COMの上方

加速度と関連する。

大殿筋は,前肢接地から後肢接地まで活動し続け,立脚中の体幹屈伸の制動に貢献する。

一方,降段動作では,立脚期全般にわたりヒ

非麻痺側軸での麻痺側ステップ

通常、段差や障害物は非麻痺側から踏み出すが、それでは麻痺側からステップすることができるようにはならない。

膝関節がコントロールできるようになったら、この練習を取り入れていく。

麻痺側下肢を踏み出した後、すぐに非麻痺側を擦りながら、麻痺側下肢の踵につける。(剣道のすり足のイメージ)

そのまま方向転換したり、方向を変えたりして、常に麻痺側が前にある状態でステップしていく。

慣れたら麻痺側を先頭

狭い支持基底面でのステップ練習

ヒップスイング

人は股関節、足関節、ステップ反応によりバランスを制御している。

ここでは股関節で姿勢を制御する練習となる。

最終的には全ての戦略が協調的に働くことが目的だが、まずは個別に練習し、各関節の動きをしっかりと出していくことが大切。

①麻痺側下肢を少しだけ前に位置させて立つ。

②体幹正中位を保ったまま、麻痺側へ体幹を回旋させる。回旋と同時に非麻痺側膝を90°屈曲させる。

③非麻

座位での足踏み運動

重要なことはリズムよく運動できるか、スピードが自在にコントロールできるかどうか、と言う点。

テンポよく足踏みをすることで、床からの感覚を入力することも効果がある。

体幹を正中に保つこと、骨盤の回旋、後退に注意する。

膝立ち歩き

バランスや協調性だけでなく、ハムストリングスなどの股関節周囲筋の強化に役立つ。

腹筋を使い、体幹を正中位に保ち、臀筋と脊柱起立筋を使用して臀部を締める。

この姿勢制御のための前後の筋の協調的収縮は、立位や歩行時に多く使用する。

前だけでなく、後ろ歩行も行うと効果的。

膝立ち保持と上肢運動

膝歩きの運動に近くなるが、転倒時から復帰する際に有効となる動作方法となる。

股関節、膝関節、体幹筋の協調的な動きの練習ができる。

①支持物等を使用し両膝立ちになる

②体幹正中位を保つ

③左右それぞれにゆっくり重心移動し、どちらかの膝が浮く程度まで行う。

麻痺側上肢を動かすことができれば、両手で物を持ち、物を運搬する課題指向型練習も取り入れると効果が増す。

体幹回旋や前方リーチの要素を取