最近の記事

- 固定された記事

菅沼聖・天野原(山口情報芸術センター[YCAM]) - 経済効果を生み出す産業やまちづくり。その土壌となる「文化」の価値をつくり出す

「新たな価値の創造」を具現化する場 山口市は、1993年の「やまぐち情報文化都市基本計画」の策定以降、「新たな価値の創造」を都市戦略として総合計画などに位置付けてきました。目指しているのは市民の創造性に未来を託していく創造文化都市です。すでにある歴史や産業に寄りかからず、変革することで価値が生み出される価値観は、長州藩として中核を担った明治維新以降、今でも山口に根付いていると感じます。そして、その基本理念を具体化するために設置され中核に位置付けられているのが山口情報芸術セン

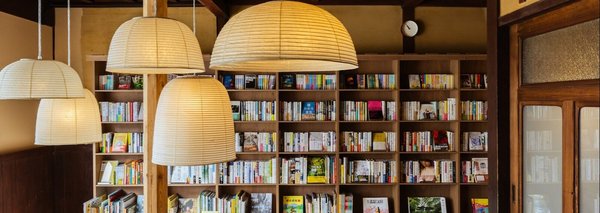

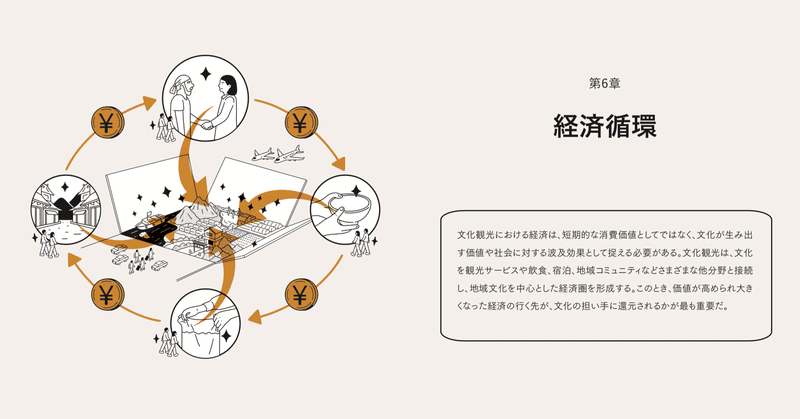

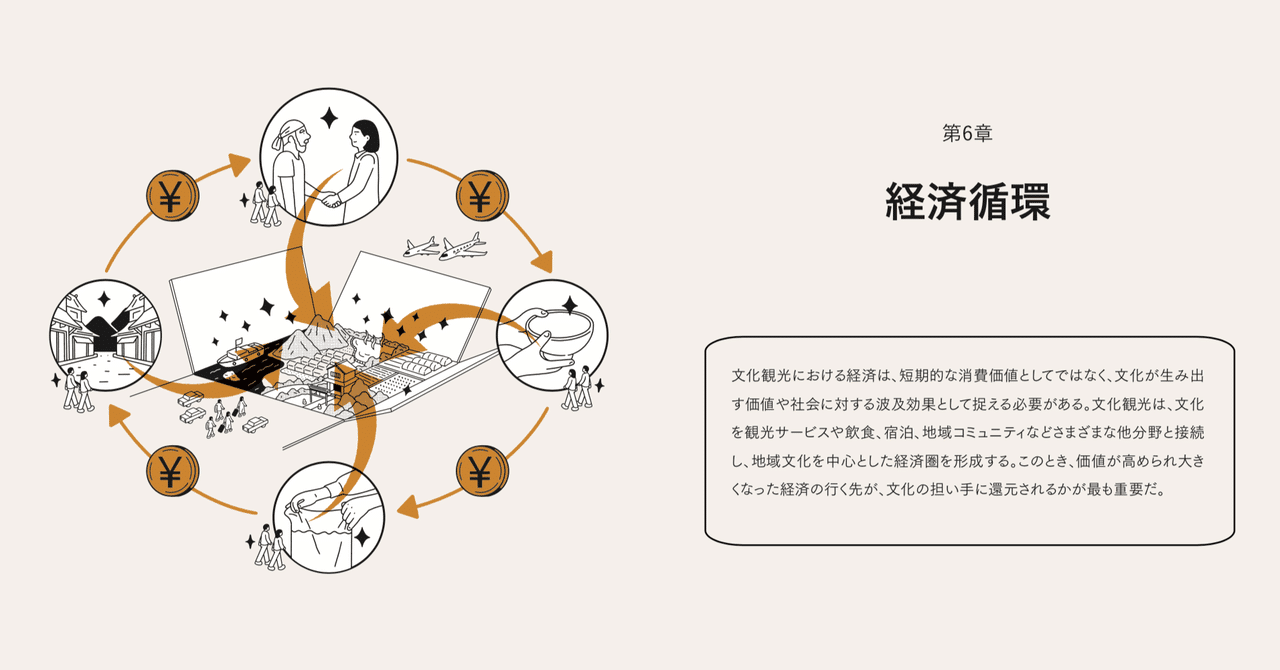

白水高広(うなぎの寝床代表取締役) - 地域文化の「つくり手」「つかい手」「つなぎ手」が結びつき新たなる経済循環が生まれる

“つなぎ手”による地域文化の再解釈 地域文化は、その文化を受け継いで担っている“つくり手”、生活者としてその文化やものを使う“つかい手”、両者を結びつける“つなぎ手”によって営まれています。ここでいう“つなぎ手”というのは、たとえば地域文化を扱う店舗、問屋、観光事業者などです。この、“つなぎ手”による地域文化の再解釈、再発見のプロセスと文脈の可視化が、その土地の地域文化の解像度をあげていくために重要だと思っています。 魅力的な地域文化のつくり手たちはたくさんいるのに、生活

- 固定された記事

マガジン

記事

山出淳也(BEPPU PROJECT代表理事 / アーティスト) - 継続的な組織運営と関係性の蓄積が、経済循環を生み出す

人が交差する“辻”のような場をつくる BEPPU PROJECT(※1)を立ち上げた2005年、大型観光地・別府は時代遅れのように感じられることもあり、アートNPOとして事業を展開することは極めて難しいと、当時親身になって相談に乗ってくれていた人からも止められました。その当時の別府は中高年の男性団体客が6割以上を占めていましたが、全国の観光業においては女性客が6割以上。バス旅行のような大人数の団体客は全国的にはもはや少数で、個人または少人数グループでの旅行が主流でした。60

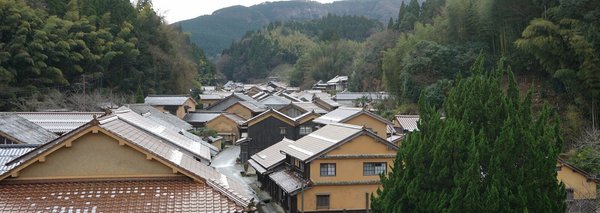

臼井泉 / 臼井ふみ(島根県大田市温泉津町日祖在住) - 私たちがいなくなっても、地域文化を守ってくれる人がここにいてほしい

臼井ふみ:私は松江に生まれて、主人の実家に帰ってきた20年前から日祖に暮らしていますが、当時の日祖は海で岩海苔やワカメ、山で山菜を採り、江戸時代の人もこういう生活をしていたのかなというのが見えるような、そんなところでした。 臼井泉:まだ大正生まれの人が多くいて、戦前の生活をみんな経験していましたから。いまこの集落は11軒で、総勢22人です。そうした集落の中に外の人が入ってくるということは、とても大きな影響があります。だからここにゲストハウスを作るという話があがってきたとき、