原稿用紙を買わなくなってから (エッセイ×再勉生活)

今日は、日本語原稿を書くツールの個人史と、《進化》の功罪について書きます。

「原稿用紙を買う男」(↓)で書いたように、学生時代は原稿用紙に鉛筆で文字を書いていました。新人賞などに応募する時は、鉛筆の上からボールペンや万年筆で字をなぞり、消しゴムで鉛筆書きを消し、投稿原稿としていたのです。

懸賞論文の副賞として、「初めてのポータブル日本語ワープロ」と銘打った富士通OASIS Liteをいただいた後も、「液晶画面が1行8文字」という使い勝手の超・悪さから、原稿用紙を手放すことはありませんでした(↓)。

新卒で会社に入った頃は、NECの《98シリーズ》が実験室に入り始めていました。ただ、《コマンド文》を書いて操作するのが基本の《98シリーズ》は使い勝手も悪く高価でもあり、計測実験には使っていたものの、仕事の報告書も趣味の小説も手書きのままでした。

転機はやはり、《再勉生活》です。

1990年の夏に米国の大学院に入ると、学科にはコンピュータ室があり、フロッピー・ディスクが1枚入るスロットが内蔵された、《Macintosh Plus》(↓)が8台ほど置いてありました。

これにはたまげましたね。とってもUser-friendlyです!

実験結果のグラフ化はもちろん、英文論文は最初からMacで書くようになりました。

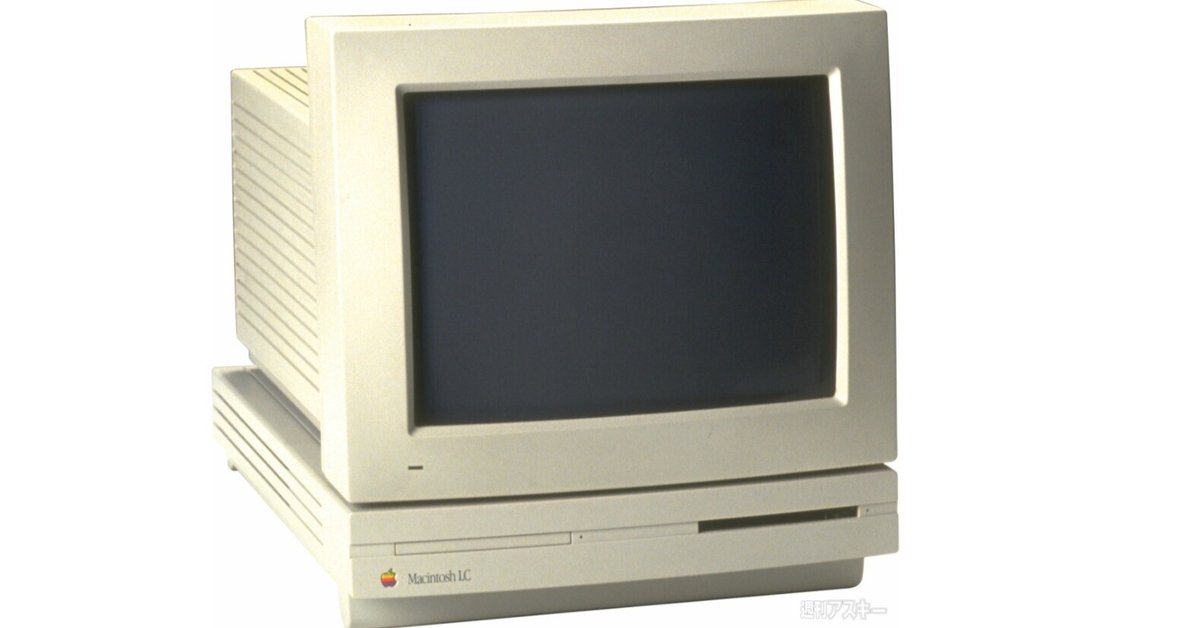

自宅でも仕事をする、と言い張ってかなり高価だったカラーモニターのMacintosh LC(↓)を購入しますが、これもソフトの関係もあり、英文執筆専用で使っていました。

では日本語原稿は、というと留学に出る直前に買った98-シリーズ(EPSONの互換機)で書き、98用プリンターで印刷していました。

研究の傍ら書いた、某新聞社向け懸賞論文や中編小説は、《PC-98と一太郎》コンビによるものです。

e-mailやインターネットらしきものが出現したのは、《再勉》の最終年(1993年)に米国立スーパーコンピュータ応用研究所が最初のブラウザ「Mosaic」をリリースしたあたりです。私の在籍していた大学が開発の舞台でもあり、他の学生に教えてもらって何度か使ってみました。

翌1994年、「Mosaic」開発メンバがやはりこの大学発であり、初めての商用ウェブブラウザとなる「Net Scape」を立ち上げることになります。

学位を取って日本に帰ると、日本語専用ワープロ機の使い勝手はすっかり向上していました。日本語の報告書はワープロ、英語の論文はPCで書く人が徐々に増えて行きます。

私もこの時代はシャープの《書院》を買い、技術報告書も日本語の小説もこれを使うようになります。

一方、英語論文はMac、そしてより安価なWindow搭載PCに移りました。

2000年代に入ると、機能が限定される日本語ワープロ専用機は駆逐され、仕事の報告書も、趣味の原稿も、PCで書くことになり、今に至ります。

つまり、趣味の《日本語原稿執筆》の個人的歴史は、── おそらくこの半世紀を生きて来た人の多くはこの流れだと思うのですが、

➀ (原稿用紙など)紙と鉛筆/ペン

↓

➁ PC-98と一太郎

↓

➂ 日本語専用ワープロ

↓

➃ MacやWindows-PCとMS-Word

➃がPCでなくスマホ、という人も多いし、入力も音声かもしれませんね。

プロ作家では、➁を経ずに➀から➂に移った人が多いかな。

また、一般の方では、➁や➂を経ずに、➀から➃のスマホまで、一気にジャンプした人もけっこういるでしょうね。

では、なぜこの流れになったのか?

やはり、専用機にしろ、PC&ワープロソフトにしろ、《推敲》が容易なのが大きいですね。

原稿用紙の時は紙の上で《推敲》していくわけですが、例えばパラグラフごと入れ替えるような大きな「直し」はかなりごちゃごちゃになる。

また、たとえ小さな「修正」であっても、推敲後の原稿を再度《清書》してみると、しっくりせず、再び、あるいは三度修正する、なんてことが起こります。

その点、ワープロは(専用機もPCも)推敲後のイメージを、毎回、瞬時に見せてくれます。

では、《生産性》が上がったか、というと、そうでもない。

これは、小学生の時から、

「気が散りやすく、落ち着きがない」

と言われ続けた私だけなのかもしれませんが、インターネットが普及してから、ネット接続されたPC上での執筆は難しくなりました。

・メールが気になる

・ニュースが気になる

・執筆上必要があって検索した後、そのまま「あちこちへ行きっぱなし」になり、原稿に戻ってくるころには日が暮れている

・ゲームがやりたくなる

などなど。

要は、集中できなくなったのです。

振り返ると、ネットに接続されていない《➂ 日本語専用ワープロ》の時代が一番集中して書くことができたように思います。

日経新聞の夕刊コラムに2月、作家の逢坂剛さんが書いておられました:

この原稿は、長いあいだ愛用するワープロで、打っている。つい先日のテレビによると、1980年代末にパソコンが普及し始めたころ、ワープロがなくなるかどうかについて、メーカーにアンケートがあったそうだ。すると各社とも、共存できるとの回答だった、という。ところが現実には、21世紀を迎えてパソコンが一気に普及し、ワープロは市場から駆逐されてしまった。

逢坂さんはお気に入りのワープロを1997年に3台確保し、交換や修理を重ねて25年間使い続けているのだそうです。

***********

1年間のリハビリを終え(↓)、長いモノを書くためには、やはり時間を区切っての《ネット遮断》が必要かなあ、などと思うジジイです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?