【デザイン初心者】経験0から1年でコンクールで賞を取った自治体広報担当のノウハウ!

まーた、ニッチな記事を書きますが、あまり情報もないので、実録として私の経験を書いていきます。主観もありますので、適当に読み飛ばして、使えそうなところだけ使ってください。

デザインとか写真の話も書いてあるので、別に広報誌じゃなくても、対応できると思いますよ。

※Illustrator CCを前提にしたことを書いていますが、技術的なことはほぼ書いていないので、参考になると思います。一部、公務員向けの記載がありますが、関係の無い方は読み飛ばして下さい。

プロフィール

・6万人ぐらいの市町村

・田舎

・文字だらけの行政らしい広報誌だった

読者層

プロフィールから逆算したこと、過去の担当者からの情報により、主な読者は「お年寄り」でした。しかしながら、若年層の読者も獲得し、よりPRしたかったので、お年寄りにも配慮しつつ、若受けしそうなものを作っていました。

基礎知識:入稿方法

まず、前提として入稿方法の種類について、いくつか書いていきます。入稿というのは印刷会社さんにデータを渡して、印刷物にしてもらうことです。

テキストデータ入稿

地方自治体で多いです。メリットとしては、デザインをしなくて楽というのがありますが、一方で、印刷会社のオペレーターさんかデザイナーさんがデザインするので、データが返ってくるのが遅いということ、印刷会社さんでミスが発生して、校正の手間が増える可能性があること(マジで人が触ると、漢字が変わっていたり、一行だけ隠れていたりすることがあります。)あと、デザインが毎回同じになるというのもあります。これは、メリットでもあり、デメリットでもありますね。

Aiデータ入稿

別にAiじゃなくてもいいんですけど。AiというのはIllustratorで作成したデータのことです。自分でデザインするので、意図通りのものが作れますが、慣れるまで少し大変です。テキストデータ入稿をしていた自治体では、パソコンとかソフトを導入するのに予算が必要ですしね。メリットとしては、スピードがかなり上がります。印刷会社さんに投げずとも、データが作れるので、担当者に校正を回るのが早くなります。ページができたらすぐに校正を投げるといった感じです。ただ、この方法だと、印刷会社さんに一度投げてから校正に出したほうが安全です。人に触らせたら、何かがおかしくなる可能性があるからです。というのは、こちらで完璧なデータを作って、印刷会社さんに投げても、印刷会社さんのほうで変化することがありえるからです。どんなに正確で確実な人でも、年に数回は起こりますので、できれば返ってきたものを確認してから、校正を投げるべきですね。

ちなみに、データが印刷会社さんで変わってしまうのは、オペレーターさんやデザイナーさんが無能だとかいうことではなく、広報誌だけやっているわけではないので、忙しいんですよね。あと、こちらの確認不足です。自分で作る以上、最終的な責任は、全部自分で責任を持ってやらないといけないです。

準完全データ入稿

勝手に名付けたものです。印刷会社さんには、トンボつけるのと印刷機に適合した色(CMYK)の調整とアウトライン化だけやってもらう感じです。これをやると、印刷会社さんが楽になるし、やりとりも校了日付近だけで済みます。ただ、上がってきたデータを確認する時間が必要なので、校了の3日ぐらい前には全てのデータを投げるとか、ある程度まとまったら投げるとかしたほうがいいですね。特にデメリットはないのですが、CMKYを調整するので、色が若干変化します。特に写真。会社によりますが、担当してもらっていた印刷会社さんでは、若干赤っぽくなる傾向がありました。

完全データ入稿

CMYKもトンボも全部こちらでやって、印刷だけにするような感じですね。所詮公務員でプロじゃないし、印刷機のことも熟知していないので、デメリットがメリットに勝ちます。

といった感じです。一番バランス取れてるのが、準完全データ入稿ですね。

文章について

はっきり言って、公務員が上げてくる叩きの文書は、読みにくいです。みんな通常業務と並行してやっているので、条例を写して、文章のケツだけ「です・ます調」に変えたようなものを平気で提出してきます。

結局、ほとんど広報誌担当者でリライトするハメになります。何度お願い文を出しても無駄でした。そして、このリライトの部分は信頼関係がないと、めっちゃくちゃ揉めます。時間がかかりますが、耐えましょう。

文章は短く

行政の文章はどこでもそうですけど、基本的に長ったらしいです。どうしてもしかたがない部分もあるのですが、何故か接続詞とか助詞を多用してクソ長い一文にするクセがついています。なんなら、一段落を一文でつくります。逆にすげえ…そんなことしなくても、同じこと書けるのに…例えば

住民と行政がお互いを尊重し、共通の目的を持った参画と協働を進め、住民が主役となって、夢がふくらむ未来のまちへの責任を果たし、次世代を育てるまちづくりを進めます。

みたいな感じですかね。適当に他県の知っている市の文章をパクってきました。

まず、わかりやすいように、一文をバラバラに区切りましょう。あと、要素には①とかで分けて、わかりやすくしましょう。別にこんなことしなくても、文章力があれば、普通に区切れるのですけど、無理な場合があるのと、楽だからですね。なので、ちょっとダサいかもですけど、●数字使うと楽です。

あと、調べると協働と参画は意味が似ているようなので、どちらかにしましょう。とりあえず、意味さえ変わらなければいいのです。これは少し技術がいりますね。あと、文章の順番を入れ替えることも大切です。どう入れ替えるかというと…

①結論、何をするか、主張

②理由、具体例、根拠

で②は重要度が高い順番に並べて下さい。

あとは、臨機応変に…

さっきの例で言うと

●●市では、次世代を育てるまちづくりを進めます。そのために、①共通の目的を持ちつつ、対等な関係で協力し合うこと、②住民が主役となって、夢がふくらむ未来のまちへの責任を果たすことに取り組みます。

とりあえず、行政が書く文章では、というか日本語の書き方として、結論を最期に持っていきがちです。しかしながら、現代人はインターネットで書かれている文章に慣れているので、最期まで読んで、やっと結論が書いてあるような文章を読む体力はありません。Webライティングには色々と書き方があるようですが、結論を最初に持ってくるように指導されました。基本的に広報誌なんて、誰も興味がないので、読むのがめんどうになった瞬間捨てられます。

これは、何のための制度なの?これに参加してなんのメリットがあるの?ということが伝わりやすいように、ほとんどの文章で、文章の頭に結論を持ってきましょう。

読んでくれないと施策も取り組みも新規事業もPRできないです。

そのほか、文章の頭で対象者がわかるようにするのも手です。

「税金を支払えず、お困りではありませんか?●●市では、税金のことでお困りの方に対して〜」みたいな感じですね。なんせ、見逃されて、読んだ人が損をしたり、不利益を被ったりすることがありますからね。広報誌は人の生活を良くするためにあると思っています。

簡単に

さっきの「協働」もそうですが、独特の謎の言葉を使いますし、条例でもないのに、「及び」とか「又は」とか、堅苦しい言葉を使いがちです。雑誌読んでて、意味不明な言葉がでてきたら、読む気失せますよね。

そういうわけなので、普段日常生活ででてこないような言葉を使うのはやめましょう。目標は「小学生にもわかるように」です。

これは、難しい言葉を使わないように言い換えるとかですが、もし分からなければ、類義語辞典とかを使えばいいと思います。どうしても無理はものは、「短めの説明文」でその難しい言葉を修飾しましょう。

憲法はなに?っていうことについて、前提知識を挿れたい場合でしたら…

国民と国家との約束事である憲法は…

※国民と国家との約束事が修飾部分、憲法が修飾される名詞

みたいな感じで自然に混ぜ込むといいと思います。

そのほか、条件がたくさん羅列してあるようなものは、ぶったぎりましょう。

例えば、「20歳未満で、大学を卒業しており、自動車免許を取得しており、その自動車免許がマニュアル免許であること、または無事故無違反である方が対象です。」を次の通り、バラバラにしましょう。

対象者…次の①〜③に該当する人

① 20歳未満の人

② 大卒の人

③ 自動車免許を持っていて、自動車免許が下記のA、Bのいずれかに該当する人

A:マニュアル免許

B:無事故無違反

必須条件は数字で、どれか1つとか2つを満たせばいいときは、アルファベットを使って分けるといいです。別にだれもそんなこと気が付かないんですけどね。まあ、わかりやすくなると思いますよ。

Illustratorだったら、字形パネルというものがあって、対応しているフォントだったら、普段見ないような字がでてくるので(黒い●数字とか、四角で覆われている数字とか)そのあたりを活用するのもありです。あとどうでもいいんですけど、99ぐらいまでなら●数字があることが多いので、便利です。

あらゆることを想定する

広報誌になにか掲載してくれという担当者は、基本的に自分の記事がどれだけスペースをもらえて、どれだけ書けばいいかということは知りません。事前に打ち合わせして、文字数を教えていない限り難しいですし、デザインの制約上、文字数を指定するのはやめておいたほうが良いです。

しかしながら、明らかな情報不足ということがあります。適当な例でいうと、「最近、引っ越した方が対象です。」という一文です。これだけでも①最近って具体的にどのくらい前からのことをいうの?、②引っ越した日から何日以内に申請に行けばいいの?③引っ越したっていうけど、市内だけ?市外からの転入だけ?という3つの疑問が生じます。はっきり言って屁理屈ですけど、読者のなかには、こちらが想定していないようなすごい疑問をもつ方がおられますので、あらゆることを想定して、事前に対策しておく必要があるからです。というのは、電話がかかってきてめんどくさいとか、苦情がくるとかいうより、広報誌というのは、基本的に、広報誌だけをみて、全てわかるという状態が理想だからです。行政が出すものなので…。でも、多すぎもダメです。見る気失せますから。ここのバランスが難しいですね。興味ある人はホームページ見てねみたいな感じで、担当者に詳しいホームページ作ってもらえるようにお願いして、ホームページに投げるのもありです。

さっき、簡単に書こうねといいましたけど、若干矛盾しています。しかしながら、これまで挙げたことを実践し、無駄を省き、要点が伝わるようにすれば、自ずとスペースが生まれてきますので、そういうスペースは作れたことが多いです。あと、わかりにくいのが蓄積してくと、評判も下がりますし、苦情も増えます。

デザイン

まず初めに言いますが、できるだけシンプルなフラットデザイン系にしましょう。というのは、パチンコみたいにたくさんピッカピカにグラデーションかけたり、賑やかなチラシみたいに色々盛り込むと死ぬほど時間がかかります。

昔の広報誌はとりあえず文字を縦書きでブチ込んで、酷いところでは、色使いもフォントもバラバラな印象でした。

実は、デザインというのは、センスが無くても十分「理論」で攻めていける分野です。

本当にセンスのある人は理論なんてなくても、デザインできそうな気もしますが、分析すれば、ちゃんと理論で語れることが多いです。というわけで、理論で攻めて行きましょう。簡単なことをいくつか書きます。

フォントについて

さきほど、主な読者層は「お年寄り」と書きました。日本語フォントは、大きく分けてゴシック体と明朝体に分別されます。なんか、筆とかボールペンで書いたっぽいのが明朝体ですね。お年寄りだから、固めな印象がある明朝体のほうが好きだろう。と思いがちですが、実は明朝体は、字の所々が細くなる傾向があるので、目が弱ってきた方にとっては、読みにくいとされています。よって、ゴシック体で作ったほうが、幅広い年齢層に対応できるものになります。noteはゴシック体です。

どうしてもということであれば、教科書体の方がいいかもしれない。

また、フォントは多くて2種類までにしましょう。というか、僕はほとんど、1つの記事のなかで1つのフォントしか使ったことないです。例外は、時々飛び道具として使う筆記体や手書き風のフォントですね。

なぜかというと、フォントが増えると統一感が減ることと、デザインの難易度が上がるからです。というか、普通の人はどうやっても破綻すると思います。

でも、フォント一種類だけじゃ、見出しとかの強弱つけれないよね?って思いますよね。実はそうでもないんです。一種類のフォントのなかに、BoldとかRegularとかいろんな強さ(太さ)のフォントが含まれているものがあります。こういったフォントを使って、強弱を表現すると、デザインに統一感が生まれます。

あと、字の大きさには規則性を作りましょう。本文と小見出しが10ptなら大見出しは15pt、さらに大きいのは20ptみたいな感じです。字の大きさなら、適当に構図を意識して大小を調整しても、十分できますが、慣れないうちは、等差数列か階差数列的に数値を変えたほうが楽です。

とりあえず、後述の色もそうなのですけど、全ての大きさや強さに意図をもたせましょう。そうすると、自然と整理できます。

ついでに、行間も意識しましょう。離れすぎず、近すぎず。そして、同じ記事やページのなかで、「入らないからここだけ行間を詰めよう」というのは良くないです。字間もそうですね。実は若干広めにしておいたほうが、みやすかったりします。調整がめんどくさいなら、週刊誌か雑誌でもスキャンして、透明度下げて、レイヤーの一番下においておくと楽ですよ。プロが調整していますからね。何も考えなくてもよくなります。

色について

基本的に「黄色系」はメインの色として使わないほうがいいです。お年寄りにとってはかなり見にくいようです。ただ、黄色は正直使いやすいし、重要な色なので、背景にそっと使うみたいな感じがいいかもですね。黄色がないとデザインしにくい場合がたまにあります。そのほか、コントラストの低い配色(明度が高すぎたり、彩度が低すぎたりするもの)も老眼の方には見にくいようです。あと、色盲の方にも配慮しないといけないかもです。検証するサイトもあるみたいなので、こだわる方は使ってください。

どうしても、コントラストの低い色合いを使いたい場合は、例えば文字ならば文字に薄く線をいれてください。

これまで書いたのは「やってはいけないこと」です。

次は自然な配色について書いていきます。

自然な配色というのは、若干センスがいりそうな印象かもしれませんが、実はこれも理論で攻めることができます。

基本的には、コントラストです。追記ですが、なんだかんだで真っ白と真っ黒は強いです。ただ、下の例は、黄色と白なので相性悪いですね。臨機応変に…!

また、楽な方法としては、色をいじるツールがあると思うのですが、CMYKではなく、HSLにしましょう。上の例はCMYKにしましたが。

HSLはそれぞれが、色相、彩度、明度です。

そして、①この3つのうち、2つの数値は固定する、②数値をいじる時は等差数列でいじるようにするだけです。

なんか、強弱を表現したいときは、明度か彩度をいじればいいと思いますし、逆にいろんな制度があるよみたいなときは、色相をいじるといいと思います。色に意図をもたせるのが、いいデザインの肝です。

目で見てもらったほうが早いので、下の画像を御覧ください。

ちなみに、環境はIllustrator CC 2024でカラーパネルで調整しました。

カラーパネルはウィンドウで選択すると表示させることがきます。

あと、色を考えるのがめんどうなときは、アイドルのメンバーカラーとか、アニメのキャラクターの髪の毛の色とか参考にしていました。実は、これって参考にするとすごく調和するんですよね。スクショ撮って、スポイトツールで色の情報を取得しましょう。そのほか、Aiで配色してくれるサイトとか、パントーンとか見てましたね。面白かったです。

参考になりにくいかもしれない・・・

色を選んでくれるサイト

最期に、HSLで色をいじるときですが、事前に印刷会社さんと調整してください。一般的には、CMYKで色をいじるそうです。あと、CMYKに変換してくれとか特色指定にしないでくれとか言われます。まあ、HSLで調整してますって言うだけで、印刷会社さんのほうでCMYKに変えてくれるんですけどね。

オブジェクトの間隔について

絶対に等間隔に配置しましょう。少しでもズレていたら、デザインが死にます。意図をもってずらすのはいいのですけど、なんかピクセル単位で若干ずれているみたいなのは、死にます。Illustratorでは、ガイドを使ったり、整列ツールを使うといいと思います。並べる時は正方形でも長方形でもいいので、四角形にまとめるとやりやすいです。

他にも、円形とか色々ありますけど、想像するだけで、めんどくさいです。やったことないです。でも、やればかっこいいと思います。

写真とか図の数が足りなくてどうしても四角でまとめられないというときは、適当にイラストでも入れておくか、キャプションでも書いておきましょう。キャプションいれるとかっこいいですよ。

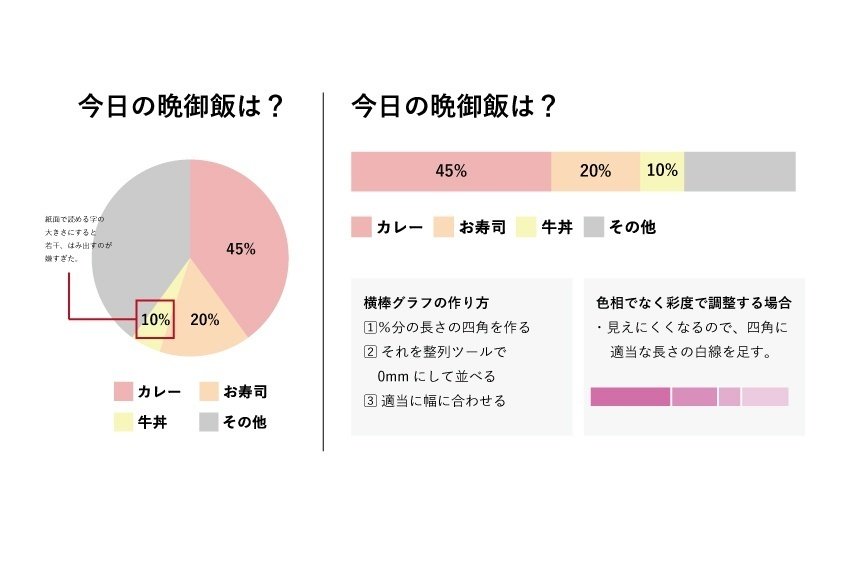

図を多用する

はっきり言って、文字より視覚のほうが強いです。フローチャートやグラフは積極的に使いましょう。グラフについては、円グラフを思い浮かべる方が多いと思いますけれど、円グラフってIllustratorだと作るのがめんどくさいし、配置に迷うし、項目ごとの字も小さくなるので、全くメリットないんですよね。なので、積み上げ式の横棒グラフにしました。収まりがよくなって、見やすくなります。グラフの色合いについては、右から左に向かって、(割合が減る)につれて、彩度を下げるのがオススメです。明度を上げて薄くすると、グラフと余白との境界がわかりにくくなりますので、その場合は、白枠挿れて下さい。ここの色の調整も等差数列ですね。一番少ないのとか、末尾にぶつこむその他の彩度を20ぐらいにして、90〜80ぐらいの間で等間隔になるように割り算するといいです。100にするとなんだかキモくなる場合がありますので、そこは直感で好きにしてください。

※色の弄り方は、ジャンルに応じて、臨機応変に…

地図について

地図も積極的に入れましょう。つくるのめんどくせーって思うかもしれませんが、実はグーグルマップとかのスクショを、週刊誌みたいに下において、上からなぞるだけで、作れます。でも、そんなもの載せても、広報誌の限られたスペースでは、見にくくなるので、①カーブは思い切って直線にして簡略化する、②目的地は色をつけて、それ以外はグレーにする。それ以外については、目標物以外は極力減らす。③必要な道路以外は削る。ただし、国道と県道は標識を付けて載せるといったことをしていました。できるだけシンプルにするわけです。まあ、田舎だし、読むのは地元の人だから地図ほとんどいらないんですけどね。でも、たまに謎の場所があるので、そこで地図を使います。へんな田んぼが会場だったりするんですよね。下に住所書いてもいいんですけど、Google マップとかで確認して、検索できるかを調べたほうがいいですよ。担当者がだしてくる住所は、登記簿にしか載ってない隠された住所な場合があります。

※比較前として使える地図素材(道が書いてあるもの等)で使えそうなものがなかったので、すいませんが、グーグルマップと雑誌の地図を見比べる的なことをしてください。

商用可能素材でも規約をチェックすること

実は、イラスト屋でも、1つの媒体で使用するイラストの数には制限があります。フォントもそうです。たまに制限があります。なので、規約を読んで、疑問があるようなら使わないほうがいいです。素材を勝手に改変することも、ダメな場合があります。

なので、一番楽なのは自分で作ることです。写真なんかモノがあれば撮れるし、人物が必要ならそのへんで暇そうにしている同僚とかに撮らせてもらえばいいですし、イラストなら単純な線画ぐらいなら慣れたらすぐ書けます。(絵心ないですけど、スマホとか書いてました。)

商用できない素材については、使わないほうがいいです。商用なのかそうでないかはグレーなので。でも、行政とか教育とかは使っていいよ?みたいなパターンはたまにあります。どうしても使いたかったら問い合わせてみるといいかもしれませんね。

元々パソコンに入っているフォントにも注意

いくつかは商用不可です。そういった点でもフォントは1種類にしたほうがいいんですよね。それか、フリーフォント使うか。お金ある自治体ならモリサワとかAdobe Fontとか使うといいと思いますよ。うらやましいなあ・・・。でも、使ったことないので、入稿のときに、パッケージ化できるかは知りません。というのは、印刷会社さんが同じフォント持ってないと、エラーが出て、表示できなかったりするんですよね。僕のところは、たまたま商用できるフォントをお互いに持っていたので、大丈夫でした。あ、相手が持ってないからといって、勝手にotfファイルとか送るのはライセンス違反になる可能性があるので、絶対にやめましょう。

雑誌や書籍のマネをすると上手くなる

街に大きく貼られている広告もそうですね。基本的に世の中にでているもので、特にお金をはらって手に入れるようなものは「プロが作っています」。なので、ある種完成されていて、違和感がないようになっているんですよね。好きな雑誌でもいいですし、なんでもいいので、気に入ったものは、マネするといいんですよね。

細かいところにこだわる

さっきも整列させるみたいなところに書きました。ピクセル単位で位置を調整していましたが、はっきりいって、そんな調整をしても、誰も気づきません。自己満足では?と思うかもしれませんが、実はそうではなくて、細かく調整しないと違和感がでてきて、ダサくなるからです。デザインがじわじわと死にます。細かく調整していても、誰も気づかない反面、適当に調整するとバレるという虚しい作業です。でも、ここで手を抜くと、どんなに良いものを作っても、見てる人は見てますし、デザインが死にます。

視線を意識する

縦書きについては、検索したら良く出てくるので、割愛します。

とりあえず、視線の流れというのは意識して作ってください。基本的に横書きの場合は、上から下です。他にもあるかもですけど、これが一番楽です。ここに僕は勝手に解釈をつけていて、上から下にかけて、主張を弱くしていく感じです。三等分でも4等分でも良いんですけれど、強い上で引き付けて、興味を持たせて、下で細かいことを書いて(細かいことを書くとデザインが弱くならざるを得ない)具体的に知ってもらうといった感じです。キャッチが肝心です。

わりとデザインで揉める

担当者からデザインの理論を無視したゴミのような修正依頼やぶち壊す修正依頼が平気で来ます。この図はやめてくれ、ここは強調しないでくれ、この色は嫌いだ…とかですね。お金をもらって、完全にクライアントとして、受注しているなら、全ての指示に従いますが、そうじゃなくて、担当者からもらった情報を噛み砕いて住民にメリット・デメリットを伝えないといけないんです。そして、それはだいたい、お年を召したえらいさんからです。なんか直されるとデザイン破綻するところばっかり言われるんですよね。僕はデザインが破綻した生ゴミは世の中に出したくなかったので、作り直していました。まあ、指摘されないように作るのが常なんですけど。こっちは勉強してやっているのに、何も勉強していない人たちに口を出さないで欲しいですし、日頃目にしている本や広告物はそんなゴミのようなデザインをしていないだろうと思うんですよね。

一度、あまりにも腹が立ったので、個人的にダサいと思うデザインを全て盛り込んだものを作って、見せたら大喜びだったことがあります。よくわかりません。

最後の方は、丸くなってきたので、なんとも思わなくなりました。何を求めているかって、デザインでもなんでもそうですけど、100%言語化できる人はいないので、それを想像して、言われたこと以上のものを作るのが楽しかったですね。

写真について

どんな写真を使えばいいのかって迷いますよね。撮り方もわかりませんし。ですが、これもある程度理論で攻められます。

自信がないうちは新聞に掲載されている写真を真似する。

興味を持って、何日か見ていると、新聞社の写真には定番のパターンがあることに気が付くはずです。これは、新聞記者さんが手を抜いているわけではなく、代々伝授された完成された技法だからです。勝手に引用すると、新聞社さんはかなり権利に厳しいので、しませんが、例えば「焼き物教室」とかだと、手前に粘土を写して、同時に粘土をこねている子どもを写します。そして、その隣に指導している大人を入れます。このとき、大人は粘土を指差すとかして、教えているのがわかるようにしています。あと、子どもも大人も笑顔でいることです。このとき、目線は絶対粘土です。つまり、かなり説明的な写真になっているんですよね。一目で何をしているか分かる写真です。完成されていると思います。イベント系の取材なんかではこれでいいと思います。最初はこれで頑張りましょう。要するに、なんでもそうですが、主役となる人や物とその回りの人との関係性がわかるような写真を撮れば写真として成り立ちます。

追加で頑張りたいなら、光線や被写界深度、色合い等にこだわって、その場の雰囲気を出すといいと思います。僕はとある冬の真面目な夜の行事の取材で、その場の雰囲気が伝わるように、ストロボは使わず、その場の灯りだけにして、演者の息が白くなる瞬間を狙ったことがあります。まあ、息の部分なんか誰もみないんですけどね。24mm f1.4を使いました。はっきり言って、よほどじゃないと、自治体って古い古い一眼レフに格安便利ズームが基本なので、ボケを活かしたり、夜の撮影とか不可能なんですよね。50mm相当の単焦点だと、ゴロゴロと軽くて小さいのが捨て値で売っていますので、中古で買って、いらなくなったら中古で売り飛ばすなり、友達にあげるなり、文鎮として使うといいですよ。

あと、雰囲気の話なんですけど、本当にストロボ使うなら上手にならないと、雰囲気破壊しますよ。持論ですけど、ストロボで雰囲気壊すようなやつは、ストロボ使わないでいいような機材と技術を揃えるべきだと思います。α7sシリーズと単焦点とかですかね。でも、お昼間の人物写真とかだとストロボいります。要は、雰囲気を良くするか、ぶち壊すかで使い分ける感じです。

単焦点レンズを使う

正直、さっきみたいな説明的な写真撮って、載せていたら十分成り立ちますけど、ちょっとインパクトを与えたいなら、単焦点レンズを使いましょう。ズームできないレンズなんですけど、明るいズーム使うより、小さいし安いです。あと、単焦点使ったほうが写真が上手になります。50mm相当のものと28mm相当のものがあれば、なんとかなります。ボケで表現できるうえに、夜とか暗い場所でもなんとかなります。まあ、なんとかなるならズームでもいいんですけどね。正直、格安ズームでも、A4ぐらいの大きさじゃ画質は対して伝わりません。色収差とかボケの綺麗さとか見ている人も多分いません。でも、ボケは少しぐらいこだわったほうがいいです。レンズ自信の輪郭がうまく消えている感じで、言葉にできないのですが、重すぎない感じですかね。個人的にSIGMAのArtラインのレンズはボケがすごくきれいですが、重たい印象です。この辺は好みですね。

RAW現像もする

カメラって、実はjpgにする前に沢山の情報を捨てているんです。なので、容量が軽くなる反面、後で修正しようとすると、すぐに真っ白になったりするんです。それをある程度防ぐことができるのが、RAWで撮影することです。特別なソフトがいるんですけど、RAWで撮影すると、露出で失敗しても、なんとかなることが多いです。まあオートで撮ればいいんですけどね。でも、オートって時々アホなんですよ。その他、雰囲気を伝えるために、色合いをいじったりすることもできます。とりあえず、写真を救出しやすくするっていうのは、結構なメリットだと思います。

あらかじめ絵を想定して撮影する

取材に行く前に、似たような行事やイベントの写真を見るなりして、イメージを膨らませておきましょう。そして、あらかじめ撮りたい写真を考えておきましょう。こうすると、プレッシャーが大分減ります。現場で、適当に撮ろうとするのは結構慣れが必要です。適当な写真でいいなら、なんのプレッシャーもないんですけどね。あとは、その場の思いつきで、いろいろ撮ってください。とりあえず、一枚でも記事に使える写真が撮れたら帰ってもいいですし、もし、カメラで遊んでたら、もっといい写真が撮れるかもです。

デザインから逆算した写真を撮る

使いやすい写真を撮りましょう。基本的にドアップじゃなくて、ちょっと余白がある写真です。上に余白を作れば、表紙にしてタイトル入れられますし、右向き、左向き考えておくといいです。あと、少し引きで撮ったほうが、あとからなんとでもなります。流石に映っていない範囲までどうにもできませんからね。(PhotoshopがAiでどうにかしてくれるようですけど)

僕は、写真を何パターンか撮って、デザインに合う写真を選ぶか、写真からデザインするかどちらかでした。

アートな方向に攻める

いっぱいいろんな写真を見て、真似しましょう。決まりきった写真ばっかり使うのは面白くないし、良いものが作れません。さっき書いた新聞社さんでも時々、テンプレートから外れたすごい写真載せてますよ。とりあえず、アートな方面の写真をたくさん見て、学んでください。映画とかから構図盗むのもいいですよ。

写真の引用は危険

イラストや文章なら元サイトに行けばいいんですけど、写真については、どこから出回っているかわからないものが多いです。特に新聞社が撮影したものだったりした場合は、写真の使用について、だいたいお金がかかるようになってます。他にもそういうのあるかもしれませんね。最悪、炎上するので、本当に写真がなくて困っているなら、ストックフォトかadobe stockの写真を使ってください。

オートはできるだけ避ける

ここは人に寄りますね。もともと、趣味でやっていた頃から、マニュアルフォーカスでマニュアル露出でしか写真撮ってなかったのもあるんですけど、マジでオートは未だに慣れません。オートフォーカスは勝手にどっか行くときもあるし、追尾もアテにならないし、レリーズ優先にしないと、シャッターボタン押しても、ピント合わせ中で撮れないこともあるし、露出は設定しないと狙ったところを側光してくれないし、それにも制約があるし…みたいな感じで、全然使えませんでした。正直、オートフォーカスも連射もいらないから、安いカメラ出してほしいんですよね。

正直、本気で写真撮るならカメラなんて信頼しちゃだめです。自分の責任で露出も決定して、ピントもぐるぐる回して合わせたほうが、確実に写真が撮れますし、カメラのせいにしなくて済みます。カメラは一生懸命頑張っているんです。失敗したのをカメラのせいにするぐらいなら、自分でなんとかしたいんですよね。カメラとカメラマンは運命共同体です。

校正作業

これは、はっきり言って慣れです。

自分たち以外マジでルーズ

平気で、校正の期限遅れてきます。なので、3日後で良いなら、2日後に設定していました。そしたら大体、3日後に持ってきてくれます。ちょっと罪悪感あるんですけどね。ただし、必ず午前中に送りましょう。さすがに午後に送り付けて、明後日までに返答しろというのは失礼ですので。

注意すべきこと

【表記のゆれ】

1つの冊子のなかで、豚丼のことを「ぶたどん」と書いたり「とんどん」と書いたりして、同じ意味なのに違う書き方をすることです。ちょっと例は違うかもですが。これはなんだか、表記のゆれの定番みたいなのが身についてくるので、校正続けていると、字が浮いて見えてきます。

【人物写真】

例えば、国から表彰された人とかの写真を撮りにいくことがあります。何人も同じ時期に表彰されるし、知らないおっさん、おばさんなので間違える可能性も高いです。なので、名札に使える紙をあらかじめ作っておいて、自分でマジックで名前書いてもらって、胸かお腹あたりで持ってもらいましょう。そして、ファイル名も被写体の名前にしましょう。そうすると、漢字の間違いも取り違えの可能性も減ります。そして、確認作業は事前にアポを取って、直接確認してもらいましょう。表彰関係で間違えると、その人の一生に一度かもしれない名誉に傷がつくんですよね。なので、迷惑かもしれないですけど、ちゃんと説明して、徹底的にミスを防ぎましょう。

特集の企画をするとき

だいたいの広報誌には特集があります。なくてもいいんですけどね。はっきり言って、めんどくさいので。で、企画をするのですが、だいたい、もらった情報からおもしろそうなやつを適当に選んで、好き勝手デザインして、特集にしていました。その他、持ち込みでPRしたい!!っていう方もいたので、そういった方には積極的に後押ししていました。

あと、自分でも考えました。時々、気まぐれでやる気があったんですね。楽しかったです。主に地域の謎とか歴史を調査していたんですけど、結構文献によって違うことが書いてあるんですよね。なので、複数の文献を読んで、中立的にまとめたうえで、関係各所に全て確認してもらいました。もちろん人に聞いても同じです。中立的にまとめると、「ワシの知っていることとは違う!やはり行政はアホだ!」と言われるかもしれませんので、末尾に色々読んで、中立にまとめたので、見解の相違があるかもですよ?みたいに書いたらいいと思います。あと、引用するときは著作権がなくなっていそうなところでも、許可をとりました。あと、思想や政治の話は絶対にNGです。うまく誤魔化しましょう。「文化」という言葉は便利です。だって、お寺だって神社だって、元々宗教ですよ。それが、なんか地域の遺産みたいな感じで文化として扱われて、本来、行政とは無関係でいないといけない宗教が文化として、色々と掲載されているんです。でも、僕はお寺も神社も好きだし、日本の文化を作ってきたものだと思っています。

まとめ

まあ、いろいろ書きましたけど、慣れたらなんとかなります。昔やってたことを、言語化して書いただけで、当時はあまり考えずに、楽に良いものを作るようにしていました。あと気をつけたほうがいいのは、人が書いた文章やイラスト、写真でもなんでもいいんですけど、人が作ったものを、いじくり回すっていうのは、大きくも小さくも、その人を否定することになりますので、ちゃんと説明して、納得してもらってからしたほうが、揉めにくいです。「すごく良いですけど、こうしたらもっと良くなると思うのですけど、いかがですか?」みたいに、成長方面に持っていきましょう。別に本心じゃなくていいので。

あと、どれだけ幅広い年齢層に対応させて、良いものを作っても、絶対に苦情がきます。うっとうしいですね。というのは、例えばですけど、僕讃岐うどんが大好きなんですね。でも、調べてみると嫌いよりの人が、45%もいました。そういうことです。どんなものを作っても、最低でも世の中の1割の人には絶対に嫌われます。諦めてください。「嫌なら見るな」で通したいんですけど、行政が出すものなので仕方がありません。で、そういう1割の人に限って、電話してきたり、手紙書いてきたりして、行動的です。とりあえず、真っ当な意見なら聞いてみてもいいですし、なんか好みの問題とかゴミのような意見だったら、無視していいです。総理大臣じゃないですけど、検討すればいいです。例えば、字を減らしまくっていたんですけど、そしたら内容が薄いとか言われましたね。字の多さが内容の濃さに直結しているという認識だったのでしょう。的外れなのでスルーしました。こんな感じです。そのほか、外来語を使うなとかですね。日本語は性質的に、外来語を積極的に取り入れることと、言語そのものが日々変わっていきながら、進化していくものです。というわけで、外来語を一切使わずに、文章書くなんて、ほぼ無理なんですよ。ただし、行政がまったく浸透していない外来語を使うのはNGです。なんとかして、日本語にするといいです。聞いたことのない外来語はやめたらいいと思います。浸透していなかったということは、今まで別の日本語で置き換えられてきたということなので、なんとかなります。

というわけで、長くなりましたが、頑張ってください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?