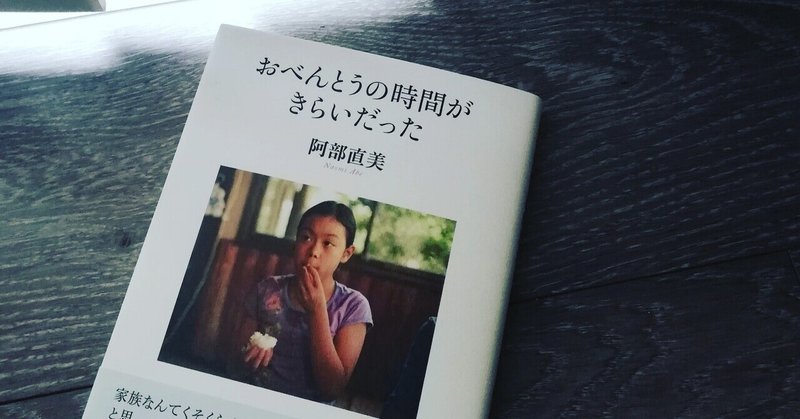

阿部直美さんの『おべんとうの時間がきらいだった』を読んで、家族に対する複雑な感情について考えた。

それは、小学生の、自分んちの朝食についての、他愛もない会話のはずだった。

パンにつけるバターがさ、と口にした僕に対して、まわりのクラスメイトたちは、「えー、バター? パンには、普通、マーガリンじゃない?」「うん、うん、マーガリンだよねー」と、若干バカにしたような口ぶりで囃し立ててくる。

もしかしたら、クラスメイトたちは、若干バカにしたような口ぶりではなかったのかもしれないが、その時の僕は、ひどく悲しい気持ちになってしまい、挙げ句、彼らに対して激しい怒りを感じていたのである。

あれは何だったのかを、今から考えて、やはり、僕はあのとき間違いなく、「(普通じゃないことをしている)家族を侮辱された」と感じて、そのことに対して激しい怒りを燃やしていたに違いない、とそこまで考えて、小学生の自分がまったく分からなくなった。

だって、おまえ、あんなに「家族」のことを憎んでいたんじゃなかったっけ?

幼少の頃の僕が、両親を、中でも特に父親を苦手に思っていたことは、『あとを継ぐひと』のキャプションにも書いた通りで、苦手というか、はっきり言えば好きではなかった。

とにかく、なにものにも迎合しない時代錯誤な人だった。

音楽はビートルズとボブ・ディランとプレスリー、プロ野球は中日ドラゴンズ(アンチ巨人)、小説はレイモンド・チャンドラーと夏目漱石、映画は2001年宇宙の旅。

自分はエキストラのひとりだったくせに、主演の伊丹十三さんをくそみそに批判。

たまたま仕事で一緒になって、よくしてくれていたはずの平山郁夫さんに感謝するどころか、彼の描く絵を大批判。

もちろん、母や僕が好きになる「流行りのもの」はすべて全否定。

典型的な「俺の才能を何故世間は認めてくれないんだ」という、ダメな男だった。

毎晩、晩酌をしながら、母と大喧嘩になり、母もまたかなりイカれていたので、収拾つかなくなり、団地二間の家では、僕たち兄妹は息を潜めてその成りゆきを見守る毎日だった。

べろんべろんに酔っ払った両親が、「子供の前だとあれだから、外で話すぞ」と言って出ていって、無事に帰ってくるのを確認するまでの、永遠に続くかと思った不安と恐怖は、今でも簡単に思い出せる。

だから、はっきり言って、僕は、自分の家族が好きだなんてこれっぽっちも思ってなかったし、なんなら憎んですらいたはずだった。

それを考えると、あのとき、「バターじゃなくてマーガリンだよね」という同級生に対して、彼らの嘲笑から自分の家族を守りたいと思ったあの瞬間は、いったいなんだったんだろうと、そこまで考えて、あれ? これ、読んでる人にちゃんと伝わる? 大丈夫?って思いながらこのキャプションを書いている。

クーラーどころか扇風機もない生活。

いつまでも鎮座し続けるモノクロのテレビ。

家族四人分の布団を敷けば、あとは余分なスペースがなくなる、狭い団地住まい。

休みの日には団地の中の公園で太極拳を強要され、毎日のランニング、長期の休みにはスキーと山登りとつまらない映画鑑賞。

クリスマスのプレゼントは、僕が欲しかった超合金のロボットではなく、まったく興味のないミヒャエル・エンデという作家の『はてしない物語』だった。

そしてその集大成として父は、パンにはバターと決めていて、マーガリンなんて、あんなものは、くそくらえだと、イキっていたのだ。

そんなものを、あのときの僕は、どうして庇おうとしたのか。

我ながら、永遠の謎だ。

なんてことを、阿部直美さんの『おべんとうの時間がきらいだった』を読みながら、考えた。

本書は、「家族」に対して、どんな形であれ、鬱屈した感情を抱き続けているすべての人に読んでもらいたい一冊だ。

手作りのお弁当には、家族の愛情が詰まっている。

そう、屈託なく考える人には、もしかしたら不愉快な内容かもしれない。

だからこそ、そうではない人には、思わず途中で嗚咽をもらしてしまうほど、胸に迫る作品なんじゃないかなと思った。

父が団地住まいのくせに、バターしか使わなかったことの矜持。

それが、たとえ「普通」じゃなくても、まったく「恥ずべきこと」ではないこと。

でも、それは今だから分かることであって、小学生の僕には分からなくて当然だということ。

それにしても、なんで、僕はあのとき、あんなに腹を立てていたんだろう、ということ。

そんなことを、本書を読み終えた今、ぼんやり考えている。

「おべんとうの時間がきらいだった」を経て、阿部直美さんが夫の阿部了さんと綴った『おべんとうの時間』は必ず読みたい、そう思った。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?