藤谷治さんの『花や今宵の』を読んで、中学受験の合宿の記憶をなぞりながら、あれから何十年も経って、あのときの彼女の「切なく僕を見つめるまなざし」を覚えいるなんて、そんなことがあるのだろうか、と不安になった。

「ぼくたちはあんなものを見た、こんなものを食べた、あれこれの本を読み、さまざまな経験をした、これを、あれを、知っている。だけど、ほんとうはそうじゃないかもしれないんだ。ぼくたちは、世界は、そういう体験や知識の記憶を持った状態で、ついさっき現れた存在かもしれないんだよ」

小学校六年生のときに行った、中学受験用の塾での夏合宿のことを思い出している。

その合宿では、全国から様々な受験生が集まり、約1週間の共同生活を送っていた。

同じ部屋に割り振られた、大阪の教室から来たというふたりは、何故かあだ名が「モモのコルンルン」と「ニコちゃん大王」で、初日の顔合わせで「東京の人間って、もっと気取ってるのかと思ってた」みたいなことを関西弁で言われたのを覚えている。

どうして、あの年頃の小学生たちは、あんなに簡単に、そして無防備に、昨日まで知らなかった赤の他人と仲良くなれたんだろうと懐かしく思う。

そして、その合宿には、もちろん女子もいたわけで、少なくとも僕たち男子がそわそわしていたことは隠しようもない事実だった。

初日からつるむようになった僕を含めた男子3人組はと言えば、別の地域から参加してた女子3人組といつの間にかからむようになり、「あんたたち、何さっきからこっち見てんのよ!笑」「ばーか、お前らなんか、眼中ないっつうの! カノジョに怒られちまうぜ!」と、毎日小競り合いを繰り返して、なんだかんだ楽しい日々を送っていた。

(もちろん小学生の僕にカノジョなんていなかったことは、以前のpostに書いた通りだ)

そして迎えた最終日。

帰りのバスを降りる場所が、その女子3人組の方が僕より早く、そのうちの一人の子が降りる間際までずーっと僕のことを見ているのに気がついた。

僕は男らしく「何、見てんだよ、ばーか」と言って、早く降りろとばかりに、しっしと追い払う仕草をしたのだった。

そして、その子たちがバスから降りて、もうじき扉が閉まろうかというその時。

バスに残っていた別の女子が僕のところに来て、「ねえ、その着てる服を脱いでよ」と言う。

「は?」と返す僕に、「早く!」と急かして、なんのことだか分からない僕に、「服がダメなら、使ってる文房具、なんでもいいから、早く!」とまくし立てる。

その剣幕に圧されて、ボールペンを差し出した僕に、その子は、「○○ちゃんが、あんたのこと好きだっていうから、記念にこのボールペン渡すからね」と一言。

○○ちゃんとは、僕が直前に「ばーか」と言ってしまった女子のことで、実は僕も合宿の間ずっとその子が気になっていたわけで、その瞬間感じた苦い感情は、もしかしたら僕が生まれて抱いた「感傷」だったのかもしれない。

と、ここまでは、似たようなことを以前にも書いた通りだ。

しかし、僕はそこまでの記憶をなぞりながら、あれから何十年も経って、あのときの彼女の「切なく僕を見つめるまなざし」を覚えいるなんて、そんなことがあるのだろうか、と不安になった。

あれは、はたして、ほんとうの「記憶」なんだろうかと。

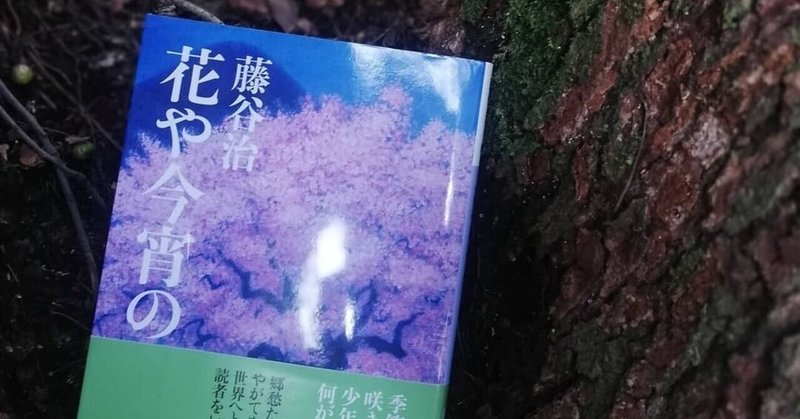

藤谷治さんの『花や今宵の』を読んだ。

僕がこの本を読むきっかけになった書評では、「初恋のゆくえ」を描いた小説、と評されていたけど、僕は(それに全面的に同意した上で)、「ほんとうの記憶」ってなんだろう、ということを問いかけている作品に思えた。

小学校時代の僕の夏合宿の記憶は、単なる、感傷だけが発達したおセンチおじさんによる思い出の美化でしかないけれど、本書で語られる「ほんとうの記憶」をめぐる物語は、もっと深いところで、この世界の成り立ちそのものを揺るがすものだ。

だからこそ、このキャプションの冒頭に引用した、ある登場人物の言葉に、前後の台詞も含めて、僕は激しく揺さぶられた。

僕の、この、「今を生きているという感覚」の希薄さを強烈に裏付けられた気がして、さっきから動悸がおさまらずにいる。

幼い頃からずっと僕の中でじっと息を潜めてきた、「僕という存在は、実は実体のない想念に過ぎないのではないか」という考えが今、頭の中を渦巻いているのが分かる。

僕たちが生きている世界は、こんなにも不確かで、心許なく、しかし、だからこそこんなにも美しい。

これは、そんなことを、そっと語りかけてくる物語だ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?