日曜経済学者:2023年11月度運営実績

読者の皆様、こんにちは。日頃より「日曜経済学者」noteをご覧頂き、誠にありがとうございます。2023年9月1日から投稿を開始し、3ヵ月目となる11月度の運営実績がまとまりましたので、ご報告させて頂きます。

今後も本noteでは「経営は、組織は、美しいか?」というテーマの探求を軸に据えつつ、経営や投資の理論と実践に関する知を表現し、読者の方々へ価値を届けられるよう精進して参ります。今後ともご愛読の程、何卒宜しくお願い申し上げます。

2023年11月度:投稿記事紹介

2023年11月度は、以下の14記事を投稿させて頂きました。

11/4:カイゼン研究の第一人者に学ぶ「コンセプ…

11/6:累計1万ビュー突破!2023年10月振り返り

11/8:【8週連続!】「先週特にスキを集めた記…

11/10:Zero-sum equalityと企業価値評価モデ…

11/13:組織の経済学を知るための5人

11/14:【9週連続!】「先週特にスキを集めた記…

11/15:生産者理論(1):生産集合

11/17:生産者理論(2):生産の効率性

11/19:生産者理論(3):利潤最大化問題

11/21:【10週連続!】「先週特にスキを集めた…

11/23:生産者理論(4):費用最小化問題

11/26:生産者理論(5):1生産物モデル

11/28:【11週連続!】「先週特にスキを集めた…

11/30:生産者理論(6):生産費用

運営概況

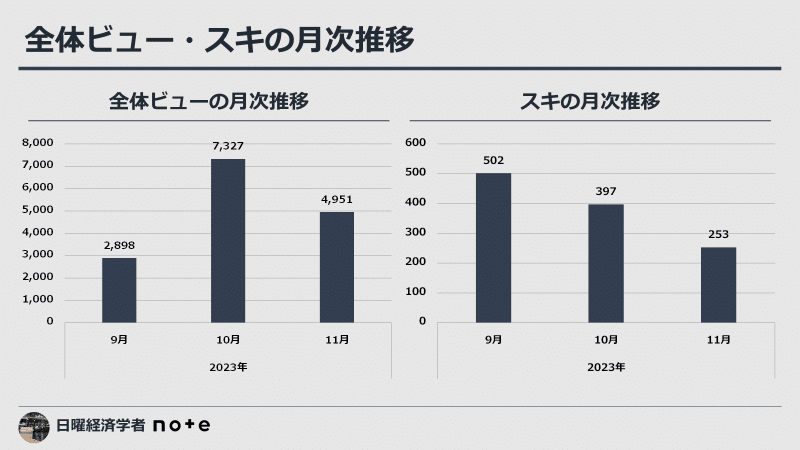

2023年11月度の運営概況は以下の通りです。3ヵ月間累計で、全体ビュー数:15,176、スキ数:1,152、スキ率:7.6%という実績となりました。投稿開始3ヵ月で累計1.5万ビューを突破し、大変励みになりました。

前月までの累計ビュー数・スキ数からの増加は以下の通りで、10月単月のビュー数は4,951、スキ数は253となりました。ビュー数/スキ数共に10月を下回りましたが、全体ビューは既存記事/新規記事がバランスよく寄与し、スキ数は新規記事が大きく寄与しました。

全体ビュー数は、10/5の投稿「【保存版】Japan Mobility Show 2023を100倍楽しむ観光ガイド」がnote公式マガジン「経済 記事まとめ」と「会計 記事まとめ」に選出頂いた他、10/26-11/5にイベント当日を迎えたこともあり、月間1,112ビューと10月に続き全体を大きく牽引しました。スキ数では「累計1万ビュー突破!2023年10月振り返り」が月間最多スキ数28を、続いて11月のnote公式マガジン「経済 記事まとめ」に選定頂いた「組織の経済学を知るための5人」がスキ数24を頂きました。

セグメント情報

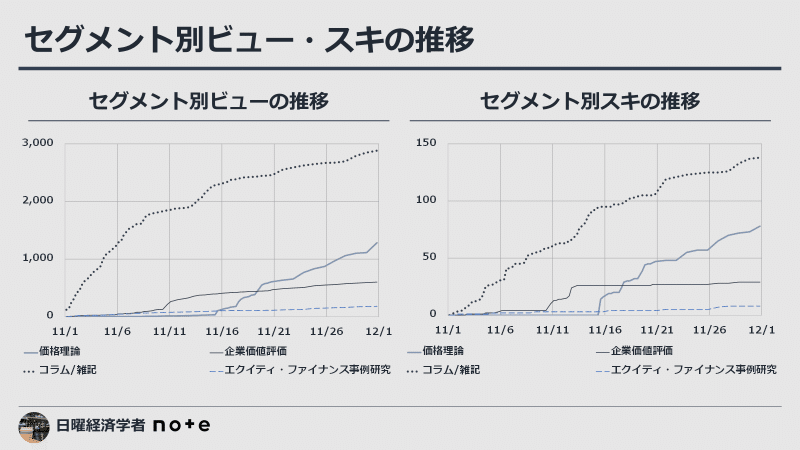

続いて、セグメント別の概況です。本noteでは、全ての投稿記事を以下のセグメントに整理して管理しております。それぞれのセグメントの名称、投稿テーマ、月間投稿数、各セグメントに対応したマガジンは次の通りです。

セグメント別の全体ビュー数、スキ数の推移は次の通りです。基本的には投稿数に応じて両指標とも増えていく傾向のため、10月中の投稿が多かった「コラム/雑記」セグメントと「価格理論」セグメントは、全体ビュー数・スキ数ともに大きく増加しました。「企業価値評価」セグメントは11月の投稿数こそ1に留まったものの、10/1に投稿した「残余利益モデルの理論と実務」が2ヵ月目も3桁ビューを稼ぐなど、既存記事も健闘しました。

重要指標(KPI)の分析

本noteでは、読者の皆様からのご評価として、以下の3指標を重要指標(Key Performance Indicator; KPI)として認識しております。

記事別のスキ率:スキ数÷ビュー数

記事別の相乗積:全体ビュー構成比×スキ率

1記事・1フォロワーあたりのスキ数:スキ数÷(記事数×フォロワー数)

このうち、2つ目の相乗積を分析から、本noteで特に人気の高かった個別記事の分析を行い、残るスキ率と1記事・1フォロワーあたりのスキ数から、本noteで投稿した記事全体のクオリティに関する分析を行っております。

①人気記事の分析

人気記事分析の結果を一言で申し上げると「テーマにオリジナリティがあり、自分にしか書けない記事」と言えるものほどよくご評価頂いており、読者の皆様はしっかりと記事を読んでご評価頂いている、というものでした。

相乗積とは主に様々な商品を取り扱う小売業などにおいて、異なる粗利率を持つ商品の利益貢献度を分析し、粗利率の高い商品と低い商品の組み合わせにより全体の粗利率を向上させる、マージンミックスを分析する手法です。

本家相乗積は各商品の売上構成比と粗利率の積で表しますが、本分析ではビュー数を売上高、スキ数を利益に見立て、相乗積=ビュー構成比×スキ率で算出し、セグメント別・記事別に評価しております。

まずセグメント別の相乗積は以下の通りで、スキ率の向上には「コラム/雑記」の貢献度が大きい一方、ビュー数当たりのスキ率では「価格理論」が最大(6.1%)で、全体平均:5.1%を超える唯一のセグメントとなりました。

続いて、記事別の相乗積になります。全記事のランキングは非開示とし、上位3記事についてまとめたところ、以下の結果となりました。スキ率向上への貢献度が高いこれら上位記事を「読者の皆様から特に人気の高かった記事」として定義しております。

11月の投稿記事は総じて学問の解説系が中心で、自身の意見を発信するコラム系の記事はほぼありませんでした。そんな中相乗積首位の記事は、①オリジナリティあるフォーマットであり、②過度に専門的過ぎず、③私なりのものの見方や意見が含まれている、という点でこれまでの傾向を踏襲したものと言えそうです。独自の切り口で設定したテーマを分かりやすく伝え、そこに自分なりの意見を加えるという「言うは易く行うは難し」な点において、本noteで比較的実践できたと思える記事をご評価頂いた形になります。

今月のハイライト記事は「カイゼン研究の第一人者に学ぶ「コンセプト化」の真髄」です。10/18に出版された、カイゼン研究の第一人者・岩尾俊兵氏による著作『日本企業はなぜ「強み」を捨てるのか』に関する記事で、本書における筆者の主張内容もさることながら、本書の随所に垣間見える筆者のプロフェッショナリズムにむしろ興味を持ち、本書で筆者が提示したイノベーションモデルの枠組みを使って、筆者自身がいかにイノベーティブであるかを自己回帰的に分析するというやや込み入った構成で執筆しました。

相乗積ランキングでは惜しくも4位でしたが、本を題材としたエントリーは初めてかつ、非常に学びの多い経験になったため、今後も機会を見つけて執筆をトライできればと思います。

②記事クオリティの分析

残る2つのKPI:スキ率と1記事・1フォロワーあたりスキ数からは、本noteの記事全体に対するクオリティに関する分析を行いました。

スキ率は、月を通して上昇傾向にありましたが、5%を超えたあたりで伸びが鈍化しました。1記事・1フォロワーあたりスキ数に関しては、概ね6-7%で推移し、全記事で一定の品質を保てたと思料しております。

noteからの表彰記事

11月度のnoteからの表彰記事は以下の9記事、合計12項目で選定頂きました。毎週選定頂いた点や、スキ選定のご報告記事が翌週にまたスキ選定頂くという、皆様のスキ連鎖の好循環にも支えて頂きました。

生産者理論(5):1生産物モデル

11/28:#数学がすき 応募作品の中で先週特にスキを集めた記事【10週連続!】「先週特にスキを集めた…

11/28:先週特にスキを集めた #イベント の記事

11/28:#学問への愛を語ろう 応募作品の中で先週特にスキを集めた記事生産者理論(3):利潤最大化問題

11/21:#数学がすき 応募作品の中で先週特にスキを集めた記事【9週連続!】「先週特にスキを集めた記…

11/21:先週特にスキを集めた #イベント の記事

11/17:#イベントレポ 応募作品の中で先週特にスキを集めた記事組織の経済学を知るための5人

11/21:#学問への愛を語ろう 応募作品の中で先週特にスキを集めた記事【8週連続!】「先週特にスキを集めた記…

11/14:先週特にスキを集めた #イベント の記事

11/14:#イベントレポ 応募作品の中で、先週特にスキを集めた記事カイゼン研究の第一人者に学ぶ「コンセプ…

11/8:#学問への愛を語ろう 応募作品の中で先週特にスキを集めた記事Japan Mobility Show 2023:美しすぎるモ…

11/8:#イベントレポ 応募作品の中で、先週特にスキを集めた記事【7週連続!】「先週特にスキを集めた記…

11/8:先週特にスキを集めた #イベント の記事

11月度の感想と今後の運営方針

ここまで本記事をご覧頂きありがとうございました。まずは改めまして、本noteの投稿記事をご評価頂き感謝申し上げます。記事やテーマに関するご意見などは参考にさせて頂きますので、コメントも頂けると大変嬉しいです。

11月は私にとって非常に関心の大きな「組織の経済学」や「生産者理論」など、企業の経済学に関する記事がメインでした。執筆している私自身が非常に多くのことを学べており、願わくは読者の皆様にも少しでも多くの学びをシェアできればと思っています。現在は価格理論の解説が中心ですが、いずれ組織の経済学も連載として本格的に取り扱えればと思っています。

9月の投稿開始時は比較的独自の意見を発信するコラム系の記事が多く、割合高評価を頂いていましたが、11月は学問の解説系の記事が中心だったこともあり、2ヵ月連続でスキ数が前月を下回る結果となりました。

まだまだ自分の表現したいテーマは何か、手探りの状況が続いていますが、12月以降も引き続き様々なテーマでトライして参りますので、この場を借りて継続的に運営状況をご報告できればと存じます。私自身の振り返りのためにまとめている側面はありますが、ここでの運営記録が皆様の運営にも何らか役に立てれば嬉しいな、とひそかに思っている次第です。

今後とも「日曜経済学者」noteでは、様々な表現のチャレンジをしてまいります。引き続きご愛読の程、何卒よろしくお願い申し上げます!!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?