(会期終了)とうきょうげんだいまとめ 最終回 ~Hana以降とそうかつ~

※23/08/08に末尾に追記

23年7月あたまにあった東京現代についてのまとめ最終回!!

さすがにもう賞味期限切れなので片づけてしまう

今回はHanaカテゴリーを眺めてく・・・っていう流れにする予定だったが、さすがにしんどくなったので、Hana以降で(いい意味でも悪い意味でも)印象に残ったブースだけ取り上げてく

ちなどういうフェアなのかとかそういうのは1個目でやったので以下参照

今日も文中敬称略です

H01:DIO HORIA

Athens

"That was easy!"

"What do you paint?"

"Any ideas?"

"It means more than you can imagine!"

なお、この写真には写っていないが以下こう続く

"Whatever the reason is, I did it for you!"

"You know what this means, right?"

"Maybe I should just know better!"

"There's got to be something better out there!"

"That was hard!"

Dio Horiaは、ギリシャのアテネに位置する現代美術と文化のギャラリーで、2018年にMarina Vranopoulouによって設立されました。このギャラリーは、2015年にミコノス島の商品化に対応する非営利のアートプラットフォームとして始まりました。アーティストが招待され、その場所を研究し、プロジェクトと出版物を作成する構造でした。2018年には、Dio Horiaプラットフォームがアートギャラリーへと変貌し、国際アートフェアに参加し始めました。その際の厳格な前提として、ギャラリーが最初から発見した、ギリシャ、ギリシャの歴史、ギリシャの文化と歴史的につながる小さな周辺国から来るこれまで未知のアーティストを常に紹介することでした。2020年にはアテネで一年中のプログラムが導入され、2022年にはアクロポリス博物館の隣にある4世紀のビラ・ウルバナの場所に機関のスペースが開かれました。このスペースでは、ポストデジタルアート、クィアアート、女性のエンパワーメント、新しい技術メディアなど、現在および関連するものに焦点を当て、過去を再訪し、固有の機関の芸術慣習を解き放つことを目指しています。ギャラリー名の「Dio Horia」は、ギリシャ語で「二つの空間」または「二つの村」を意味し、アテネのギャラリーとレジデンシプログラム、ギリシャのルーツと国際プログラムなど、いくつかの二元性を参照しています。

引用元: Dio Horia Gallery

「厳格な前提として、ギャラリーが最初から発見した、ギリシャ、ギリシャの歴史、ギリシャの文化と歴史的につながる小さな周辺国から来るこれまで未知のアーティストを常に紹介すること」

とか言えるの、本当にすばらしい えらい(ちっと訳が変だけど・・・

「アーティストが招待され、その場所を研究し、プロジェクトと出版物を作成する構造」という成り立ちの経緯も、ビショップの「人工地獄」に出てくる一時期ヨーロッパでよくやってた(今もあんのかもしれないが)滞在型の制作ってやつだと思う(なお、成果はけっこうまちまちだった模様

ディオ・ホリアは、2023年の東京現代展のために特別に制作された、マーヤ・ジョルジェヴィッチの「Me's on a beam」を発表します。

「Me's on a beam」は、ベッドサイドの額縁のような9つの異なるサイズの額縁に入った、無造作に見ると同じにしか見えない9つのユニークな作品を制作する。アンディ・ウォーホルの有名な言葉を引用し、「同じものを見れば見るほど、意味がなくなり、より良く、より空虚に感じる」ことを鑑賞者に思い起こさせる。

https://www.diohoria.com/art-fairs/24/overview/

東京現代に対するステートメントは↑だが、これがステートメントってもんっすよ!! わかってる??

誰がどんなものを出品するのか

その狙いは何か

美術史上の立ち位置や参照について

が、あってほしいと思うんだけど、このステートメントは短いながらもそれを完璧に消化してる

あらためて最初の写真みてもらうと、なんかMSペイントとマウスで書いたデジタルのきたない絵、それをサイズ違いでプリントしたやつみたいに見えると思う

なんだけど、実際のところこれは

Oil and enamel on canvas, with free-standing frame

ちゅうことなので、ぜんぶ油絵だ

正直これだけでもちょっとおもろい

この9つの連作のタイトルを訳すとこんな感じになる

"簡単だった"

"何を描く?"

"何かアイデアは?"

"想像以上の意味がある!"

"どんな理由であれ、あなたのためにやったのよ!"

"これがどういう意味かわかるよね?"

"もっとよく知るべきかも!"

"もっといいものがあるはずだ!"

"大変だった!"

なんで描くのか、とか、何を描くべきか、とか、そういう問答が繰り返される美術界隈のあれこれとか、そういう名状しがたきものを表現してると思ったのでかなり印象的だった

(とくに日本でこの界隈のハラスメントばっかり報道される昨今だし

ちな、ガチでみわけがつかないので、かならず作品の横に作者の写真がのってるのがおもろしい

タバコの箱よりはいいか

一部、歯ぬけで売れてない作品がある・・・

再現展示とかどうすんだろう・・・

H03:艸居

Kyoto

左にちょっと頭だけ見えている壺だけ違う(はず)

ソウキョウギャラリーは、日本の京都に位置する現代美術のギャラリーで、陶芸の世界に変革をもたらしています。このギャラリーは、陶芸作品における個人の個性の表現を提唱し、名もなき職人から真の芸術家へと陶芸家を変革してきました。また、彫刻の具象的な表現主義と陶芸の土の魅力を組み合わせた陶芸作品を創造し、陶芸の世界に新しい方向を示しています。「SOKYO」は、明治時代以降に創造された陶芸品や他の具象形態を展示し、若いアーティストと共同して成長することを目指しています。SOKYOは、陶芸をいわゆる「美術」の領域に位置づけ、日本の陶芸の卓越性を世界中に広めるリーダーとなっています。

引用元: Sokyo Gallery

という立ち位置のギャラリー

「陶芸の世界に変革をもたらす」、「職人から芸術家へ」、「陶芸を美術の領域へ」など、ミッションが明確な感じだ

で、今回は他分野で活動する梅津庸一の作品をメインだったわけだが、ここだけ梅津の個展みたいな感じになっていた

視線の誘導を考えて配置された什器、めちゃ気合の入った照明、自作品とその参照元(でもある)作家の作品を並べて展示、そして極めつけは壁の張り紙のスローガンというかお言葉

パープルーム大学か

ちなみに張り紙は怒られたそうだが「これも作品です」で通ったらしい

(パープルームについて知りたい人は最近の以下記事をみてもらえるとはかどるはず

梅津の(陶芸)作品は以下の森美でも見れるので、気になる人はいかれたらよろし

あ、自分は行ってないっす!!!

って、こういうことだけ書くと「またやってんな~」みたいな感想になって意味がないみたいなことも𝕏でつぶやかれていたが、それは本当にそうで、暴れ芸みたいに思われると困るのでまじめに書くが、梅津はずっと「反藝大・美大」を掲げて活動しており、その理由として

美術界隈がサロン化している

サロンを形成しているのは藝大・美大の卒業生のうちわの相互互助関係

(サロンのメンバーが)技術的にどうもならんのに美大の教職で食ってる

結果、美大教育が有害化してるが、内部からの改革も起きようがない

というものである(と自分は理解してる

確かに、「え、これ○○(海外の有名作家の名前)じゃないの?」みたいなのを一流ギャラリーで展示しちゃう先生とか、「色がきれいですよね~」しかデパートの店員がいえない作品をうん百万で売ってる先生とか、ハラスメントで告発されて告発者が死んでるのにまだふつうに美大教員やってる先生とかみると、これは相当アレだなとムサビの二次で落ちた自分ですら思うので、部内者にとってはなおさらそうなんだろう

東京オリンピックのロゴのとき多摩美が騒がれた

デザイン界隈で起きてたことが、美術界隈で起きてないワケがないだろ

幸か不幸か、現代美術はそこまでまだ金回りよくないから(教職の給料みたいな)しょぼい利権しかなくてあんま話題にならんけど、美術みたいな人の美質というか、美しさとか本質とかにかかわる業界でこれはあんまりなんじゃね?

と、この作家の展示をみるたんびにそう思う

H04:PARCEL

Tokyo

名前はメモってない・・・

PARCELは、2019年6月に東京の日本橋馬喰町のDDD HOTELの一角に開廊しました。この特徴的な空間は、元々立体駐車場で、現代美術を中心にカルチャーを横断するプログラムを展開しています。国内外の多岐にわたるアーティストを紹介しており、ディレクターには長年ギャラリー業界で活動している佐藤拓氏、プログラム・アドバイザーにはアートコレクティヴSIDE COREの一員である高須咲恵氏が務めています。2022年2月には、PARCELの裏側にある「まるかビル」2Fに2つ目の拠点「parcel」が開廊しました。PARCEL/parcelは、コマーシャルギャラリーとプロジェクトスペースの特性を併せ持ち、多角的なメッセージを発信することを目指しています。

引用元: PARCEL

ちな、最初にGPT4君に要約してもらったとき、以下の文章が混入していた

ギャラリーの名前「PARCEL」は、贈り物を意味し、アートを通じて人々に感動や驚き、新しい価値を提供したいという願いが込められています。

が、引用先にはそんな文言はまったくないので問い詰めたところ、どうやらサービスで入れてくれたらしい

まじで油断も隙も無い

まあそういうどうでもいい話はおいといて

まえにBTこと美術手帖のストリートアート特集みたいなので、パーセルは(別にストリート系ってわけではないが)「Atitudeとしてはストリート」的なこと言ってて、なにそれかっけぇ、とか思ってたんだけど、この展示を見てガテンいった

ストリートっていうか、「路上系」だったからだ

(一個前のそうきょもそうだったけど)ここは金属の骨組みで立体作品つるしてたり、と独自の見せ方をしてた

あと現代美術っていいながら(たぶん売れないからだと思うが)ほぼほぼどこも展示してなかった映像作品があったりと、美術館の企画展みたいな充実っぷり

ただ、やっぱり作家とがっちりタッグを組んでないとできねえだろうな、という気分にもなった(パーセルはSIDE COREの人が中の人でもある

映像作品なので静止画にしちゃうとなんの意味もないが、↑の作品はちょっと見てしまう内容だった

この島にカイカイキキだけじゃなくパーセルもあってよかった!って感じだ

そういや東京現代に対するステートメントもあったので以下転載

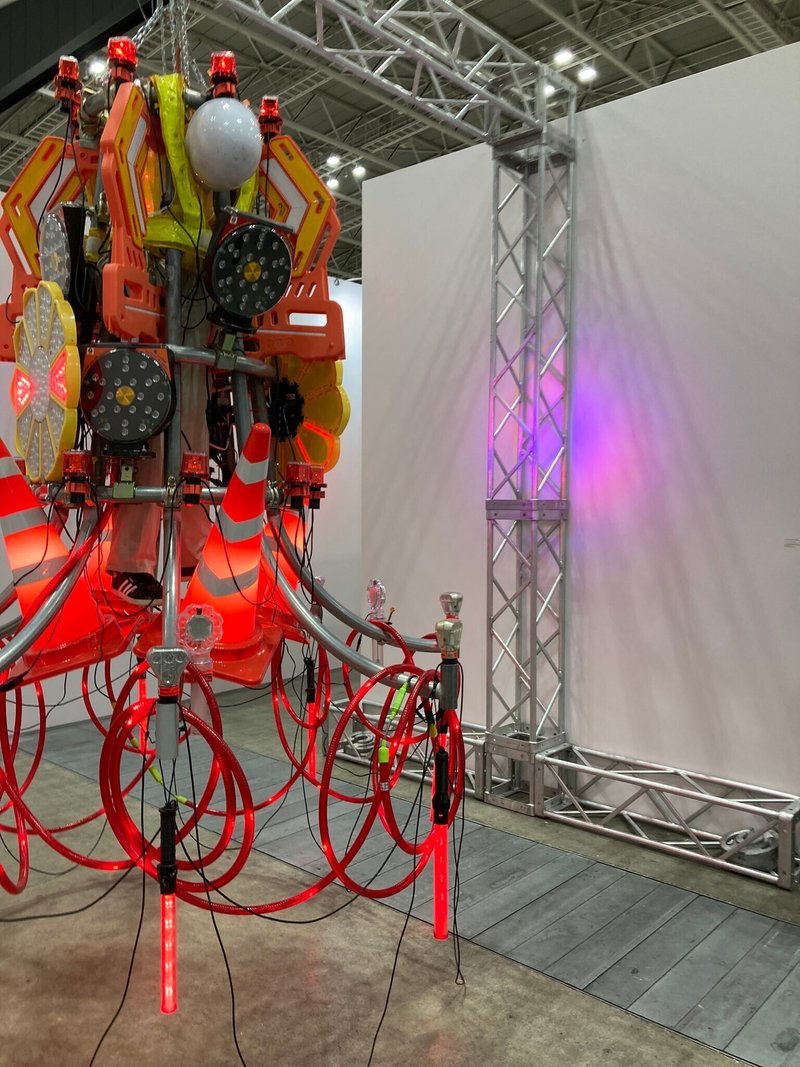

EVERYDAY HOLIDAY SQUADは2015 年度より活動する匿名アーティストグループです。ストリートカルチャーの視点から都市や公共空間に介入し、場所や風景に対して「意外な見え方」を提示する遊び心溢れたプロジェクトを展開し、映像や音響、絵画や壁画、彫刻やインスタレーションまで幅広いメディアを用いたサイトスペシフィックな表現が特徴的です。代表的な作品として作業着を着たスケーター達が工事現場を模したスケートパークを作り出す作品シリーズ「rode work」(2017−2018)や、リサーチをベースにして制作された展示空間に巨大な送風機を積み上げて稼働される、コロナ禍における空間の換気をテーマにした作品「towering wind」(2021)などがあります。

昨年は都市の断片を繋ぎ合わせることをテーマに、東京の地図をモチーフにした作品シリーズをPARCELにて発表。また、「六本木クロッシング2022 : 往来オーライ!」(森美術館(東京)2022-2023年)では、道路工事で使われる建設機材や作業服などを用いたシャンデリア作品・映像作品で大規模なインスタレーションを発表しております。Tokyo Gendaiでは新作を含めたシャンデリア型の作品・映像作品を発表いたします。

太郎千恵藏は、1980年代にニューヨーク大学ティッシュ・スクール・オブ・アートで学び当時のウォーホールやバスキアが活躍するニューヨークのアートシーンに遭遇、1991年に「見えない身体展」(レンパイア・ギャラリー、ニューヨーク)でデビューを飾り、Flash Art等の美術雑誌をはじめ、アンディ・ウォーホールのインタビュー誌などに全面で取り上げられます。1992年にはポスト・ヒューマン展に参加、ヨーロッパの5つの美術館を巡回し、ニューヨーク、SoHoでの個展を皮切りに国際的に作品を発表してきました。1994年からは古典絵画をバックグラウンドに、アニメや特撮のモチーフを取り入れた絵画の制作を開始、その後マンガをモチーフとしたペインティングに発展していきます。それらの作品は、ブルックリン美術館、東京都現代美術館をはじめ、国内外多数の美術館にて展示され、奈良美智、村上隆とともにネオ・ポップムーヴメントの中心人物の一人として活躍してきました。

本フェアでは、90年代初期に発表した彫刻作品・新作の大型キャンバスを構成いたします。

H11:Carl Kostyál

London, Stockholm, Milan

左から順に "Global Good Morning", Sunrise, 2023

"Full Vision 2023 in the Doggy Dog World", 2023

"Easiest4u in the Doggy Dog World", 2023

Carl Kostyálギャラリーは、2010年にロンドンのSavile Rowに開業しました。創設者であるCarl Kostyálは、このギャラリーを開く前の10年間、プライベートディーラーとして活動していました。2013年にはストックホルムに最初の展示スペース「Isbrytaren」を開設し、2016年には元ドイツ大使館に移転しました。2021年5月には、ストックホルムのNackaにある18世紀の精神病院であるDanvikens Hospitalを利用した新しい展示スペース「Hospitalet」をGullringsbo Konstsamlingと共同で開設しました。ロンドンとストックホルムのプログラムに加えて、ミラノの自宅でアーティストプロジェクトも委託しています。ギャラリーは、イギリスとスウェーデンで定期的にオフサイト展示を開催し、イタリア南部で毎夏招待制のDraw Jamを主催しています。また、Masseria Fontana di Vite、Matera、Mohilef Studios、ロサンゼルスで招待制のアーティストレジデンシープログラムも実施しています。

っていうギャラリーで、正直これからはぜんぜんどんなギャラリーだかわかんねえんだけど、出品してる作家、マリア・プラッツ(Marria Pratts)の作品のパワーがすごすぎ

マリア・プラッツ(Marria Pratts)は、35歳のカタロニア出身の多才なアーティストで、絵画、彫刻、漫画、陶芸、写真、ビデオ、音楽、ネオン、回収された素材など、多岐にわたるメディアを使用しています。彼女の作品は、創造の過程からエネルギーに満ちており、特定のスタイルや技法よりも生命力に重点を置いています。バルセロナ郊外の工業地帯にある彼女の広大なスタジオは、彼女の多岐にわたるプロジェクトと進化する芸術的人格を深く反映しています。プラッツは、絵画が「魔法と急進的な力」に満ちていると信じており、自分の創造の空間で素材を極限まで押し上げることで、魔法のようなことが起こると語っています。彼女の作品は、スペインの主要な美術館で展示され、特に巨大なキャンバスや鏡のようなインスタレーションで注目を集めています。プラッツの絵画は、伝統的な枠組みからの脱却を試み、21世紀の絵画の先駆者となる可能性があります。

引用元: Maria Pratts - Kostyál

「プラッツは、絵画が「魔法と急進的な力」に満ちていると信じており、自分の創造の空間で素材を極限まで押し上げることで、魔法のようなことが起こると語っています。」

わかってる? これやで、これ! こういうのが聞きたいことなんすよ

この時代に、絵画にここまで信頼をおいてるのは見上げたもんだ

あと、「絵画、彫刻、漫画、陶芸、写真、ビデオ、音楽、ネオン、回収された素材など、多岐にわたるメディアを使用」ってのも、ぜんぜん作品からそういう印象うけなかった(節穴)のでおしえてくれて助かる

他の作品は公式の作家ページから

ぜんぜん関係ねえけど、作家のたたずまいがX JapanのToshiっぽい!(グラサンだけじゃねえか説もあるが

H14:The Drawing Room

Manila

左から順に "Shrimp Dance at the Manila Village. Louisiana, 1930s", 2023

"Farm Laborer, Granada. Colorado. 1942", 2023

"S. Hanasaki examines onion plants, Gila River Relocation Center, Arizona, 1940s", 2023

The Drawing Room Galleryは、複雑な社会を構成する現実のアンサンブルを描写し、絶えず激しい変動の中で国を代表するアーティストを特集しています。ギャラリーは、アーティストに提供する関係の深さを重視し、彼らの多分野にわたる芸術的プロセスを支援し露出させる重要なプログラムを通じて推進します。マニラでの月次展示のほか、香港、シンガポール、台北、ジャカルタ、ニューヨーク、パリなどの他のスペースでオフサイト展示を行っています。また、地元および国際的なアートフェアに定期的に参加しています。

引用元: The Drawing Room Gallery

「絶えず激しい変動の中で国を代表するアーティストを特集」ってところがつらい・・・

「アーティストに提供する関係の深さを重視し、彼らの多分野にわたる芸術的プロセスを支援」というところは非常に立派な活動だと思う

一人の作家の作品しか展示されていなかったが、なんか妙に達観したというか、あきらめ的な空気が感じられる作品で自分はすごい興味をひかれた

ギラギラ現代美術フェアの中では異質っつうか、なんか一歩ひいてる感じがあった

で、ブースには誰もいなかった

いつもインクルージョンとか言ってるくせに、興味ないとこれか

ぜんぜん関係ないが、画中の人物である「S.Hanasaki」氏が何者なのかはインターネッツではしらべられんかった

サンノゼの人で、野菜の種の商売していた人っぽいというところまでしかわからんので、だれか知ってる人いたらおしえてください

(絵とそっくりな写真でてくるので、それを描いたんだと思うが、なんで描いたのかわからんため

H15:rin art association

Takasaki

そう、鬼頭健吾!! GINZA SIXにあるやつ!!(まだある??)

いつものフラフープなんだけど、「え、いつもよりフラフープ、ケチってね?」という印象

光ってもないし・・・ これじゃあ鬼頭健吾ファンは納得しないんでは

↓やっぱこういうハデなのがいいと思った

E01:Yoshiaki Inoue Gallery

Osaka

なんか「E01」とかEからはじまる番号になってるが、これは「Eda」(えだ)ってことらしいっす

Yoshiaki Inoue Galleryは、大阪、日本に拠点を置くギャラリーで、1966年に創設されました。このギャラリーは、日本の現代アートシーンにおける先駆者としての役割を果たしており、特に抽象画に焦点を当てています。創設者である井上義明氏は、日本の抽象画のパイオニアであるアーティストたちと共に働き、彼らの作品を国際的に紹介してきました。ギャラリーは、若手アーティストからベテランのアーティストまで、幅広い世代のアーティストをサポートしており、彼らの作品を展示しています。Yoshiaki Inoue Galleryは、アートフェアや展覧会など、さまざまな場所での展示活動にも積極的に取り組んでいます。

引用元: Yoshiaki Inoue Gallery

1966年創設! 文句なしの老舗!

そんでこの素晴らしいステートメント!!

Yoshiaki Inoue Galleryは、長年お互いに刺激し合い、支え合って活動されてきた素晴らしいお二人をこの新しいアートフェアでご紹介致します。

We are participating in TOKYO GENDAI 2023 (7/7-9)

Artists: Sadamasa Motonaga/元永定正 & Etsuko Nakatsuji/中辻悦子

こんな愛情に満ちたステートメントあるか!?

ここには良心しかねえ・・・

で、このステートメントにある通り、今回のブースの元永定正、中辻悦子という夫婦の2人展をやっていたわけだ

マジですばらしい

画像では塗りつぶしちゃったけど、ギャラリーの方にいろいろと元永作品について話聞かしてもらった

直前に京都でRe:スタートライン展(←noteにある素晴らしいレビュー記事のリンクはっといた)を見たせいもある

↑の画像でもわかるが、かなり作風に幅があって、↑の画像だと左が古く、右に行くほど新しい作品になっている(のはず)

で、「けっこう作風変わっていったんすね」みたいな感想だったんだけど、ギャラリストいわく「もともと元永さんはとにかく楽しませたい、とか楽しいことがしたいという作風」(絵本を手に取ってみせながら)、「奥さんからの影響もいろいろ受けた」というようなことを教えてくれた

なるへそ・・・

自分の写真には入ってないが、中辻の作品は幾何学的といってもいい作風で、元永とはまたぜんぜん違った風合いがある

その中で影響しあって自分の作品を変化させていったって話は、このフェアの中で聞けた数少ない血の通ったもんだった気がする

ギャラリーではマジでこういう勉強になる話がけっこう聞けるので、みんなギャラリーいった方いいと思う(何様)

ちな、例のサイトの注目作品にも挙げられてた

ふーん、なかなかいいとこ見てんじゃん

E03:Kamakura Gallery

Kamakura

「ん? なんかリ・ウファンみたいなのがあんな」と思ったら、本当に李禹煥だった件

特に興味深くもなかったので、感想とかはないっす

(ちゃんとちょい前の国立新美術館の展覧会も行ってっからいいだろ!

E07:Sundaram Tagore Gallery

New York, Singapore, London

別に興味があるわけではないが、なんで書いてるかというと例のサイトの注目作としてあがっていたからだ

さすがにこれだけスルーするのは意地悪すぎるだろ

マーケット的にどういう評価なのかさっぱりわからんかったのでちょっと見てみたらこんな感じ

High auction record (£352.8k)

Sotheby's, 2022

え、352.8kスターリング・ポンド(GBP)??? マジで!?

6000万超えてんの?

すげえ てっきり国内の誰かが買ってるんだと思ってた(←偏見

ん? でもアベレージ(past 36 months)だと$60K・・・?

平均だと850万?? なんか10倍近くギャップあんだけど・・・

まあ、サザビーズで売れたのがめっちゃ価値あるやつなんだろ、たぶん

(Price over estimateが6%なので値が吊り上がったっていうのはない

なんにせよ平均850で作品が売れるのはすごい

これは人気作家ですわ

T01:NowHereGallery

New York

こんどは「T」に変わったが、これは「Tane」だす

Hana→Eda→Tane ・・・ うん? その向きであってるん?って感じだが細けえことは気にすんな

NOWHEREは、ニューヨーク市を拠点とする日本人クリエイターのための多目的ハブです。新進の才能が最大限の潜在能力を探求できるよう支援し、彼らの実践を展示し、ネットワークを拡大する手段を提供しています。NOWHEREと同じく、アーティストたちもこの刺激に満ちた都市への移住を選びました。日本の視点から新しいアートを促進することで、ニューヨークにインスピレーションを提供することを願っています。新しいエネルギーと視点でニューヨークの観客を魅了するたびに、その使命は新たに達成されます。ギャラリーはニューヨークのウースター通りに位置し、水曜日から日曜日の11時から18時まで開館しています。

引用元: NOWHERE

「ニューヨーク市を拠点とする日本人クリエイターのための多目的ハブ」

サッカーにおけるシントトロイデントみたいな感じすかね

別にいいと思うんだけど、なんか残念なのは、日本人を支援するが目的になっちゃって現代美術的にだいじょうぶなんですかね・・・ってところだ

まあそれはともかく、ここにあったexonemoの作品はよかった

NFTメディアアートとしてちゃんと機能してるのってはじめて見たかもしんない

ちなこの後に個展も見に行ってんだけど、ほぼほぼギャラリーの話しかしてないので記事みてもあんま意味ないかもしれんです

T02:The Hole

New York, Los Angeles

まず名前がかっけえ!

コートニー・ラブかよ!!(CD持ってるわ!

ぜんぜん関係ねえけど、Holeの話を先にしちゃうと

EPの"Ask for It"の"Violet"が最高

(リマスターのやつはなんかちょっと違う・・・

聴きどころは、最後の

take everything!

take everything!

take everythi~~ングッ!"

The Holeは、ニューヨーク市のボウリー地区に位置する現代美術ギャラリーで、2011年に創設されました。ギャラリーは、新進気鋭のアーティストから確立されたアーティストまで、幅広いアーティストを展示しています。展示スペースは4000平方フィートで、年間7から10の展示を開催しています。The Holeは、アートフェアにも積極的に参加しており、国際的な視野を持っています。ギャラリーの目標は、アーティストが新しい作品を作成し、展示する機会を提供することで、彼らのキャリアをサポートし、成長させることです。The Holeは、アートの新しい動向とアイデアを探求し、観客に提供することに情熱を注いでいます。

引用元: The Hole

なんでここを書いておこうとおもったかというと、なんかブースがかっこよかったから(↑の写真みたらわかると思う)

他にはあんまり理由はない

ぜんたいのかんそう、おもいで、おもったこと

▼全体的感想

というわけでこれで(一応)東京現代完走っす

やったぜ!

第2回とかあったときに見返すと、それなりに感慨深い可能性あるなと思ってがんばってまとめたが、全ブースの写真と記事まとめるはできんかった・・・

AIが全自動で人物マスクしてくれればまだ可能性あるので、次回はがんばりたい

まあ、いいとしよう(自分に甘い)

▼思い出

来場者の声、ギャラリストの声、通りすがりにいろんな人の声を聞けたのがよかった

ちょっと印象的だったやつあげとく

「うちのブース、あきらかに暗くないですか??」

これ

ぜんぜん気にしてなかったけど、ギャラリーの照明ってめっちゃ大事だし、技術というか見せ方の企画力が問われる

で、たぶん東京現代ではブースごとにそれを調達したか、デフォルトで提供される照明があって、それにブースごとに足す、みたいな仕組みだった模様で、明らかに暗いブースがいくつかあった

「それ当日まで気づかなかったんかい!」みたいな話とうぜんあるが、そういうもんである

個別にとりあげたソウキョブースでは、なんかすごい照明を持ち込んでおり、たぶんそのまま壁付けすると過熱して危ないかなんだろうけど、ちゃんと什器の色とそろえた金具で張り出すようにとりつけていた

梅津ブースの展示照明は意識が高くて噴いた pic.twitter.com/V4wLQWp8OX

— ぽえん (@nt1chk) July 9, 2023

という感じなので国内ギャラリーにとってもこういう横並びで比較される機会はあった方がいいのだろうと思った

というところで次のお言葉

「これはもう、だれも真面目に絵なんか書こうとしてないってことだな」

いや、お父さん違うんです!

逆! 真面目に絵に取り組みすぎた結果、こうなっちゃってるんです!

だってみんながダヴィンチとかベラスケスとかピカソとか見れる時代に、いまさら絵描いてどうするつもりなの?って言われんすよ??

となんでかしらんが自分が弁護したくなった

いや、まあもちろんそういう真面目なのだけでなく、雰囲気で描いてるだけの人もいる(いるだろ)ので、お父さんの説も半分以上あってると思うが・・・

▼思ったこと

現代美術ってのが何を志向すべきなのかは、人によってそりゃ違うだろうというのはあるし、違っていいのは確かなんだけど

日本の作家、やたら内向きで個人的な何かを追求しがち

と率直にそう思った

「いや知らんがな」みたいなこと追求しがち

そういう人もいていいんだけど、いくらなんでも多すぎる

小説が私小説しかなかったらキモイだろ(ガチで一時期そういう状態あった、というのが恐ろしいが

ただ、これは個人のことにかまけていられる安定した社会の裏返しでもある

マニラの「The Drawing Room」は「絶えず激しい変動の中で」アーティストを支えるために作ったと書いてたが、日本に「激しい変動」なんてない

(ある!っていう人いるが、事実として「いやそれはねえから」といいたい

じゃあSEA(ソーシャリー・エンゲージド・アート)とか、リサーチベースとか、リレーショナルなのとか、そういうのがいいのかってなるけど、その要素もやっぱ欧米で出てきたものだから、日本にあってるかは別の話だし、そもそも↑でいったような超安定社会で材料とぼしい(ひでえ言い方

じゃあ、我々は何に期待して作家の作品を見ればいいのかって話だが、、、それは日本文化の一断面としての現代美術なんじゃねえかなって思った

美術は文化でしかない

欧米で現代美術がそもそも政治的だみたいな話になるのは、そもそも文化=政治や対立っていう事情があるからじゃね?と思う

そんなことしなくても日本にもいろいろあんだろと思う

岡本太郎が喝破してたが、「日本の本質はおばちゃんにある」みたいな話だ(恐山のイタコの話からこれが出てきてたと思うが

そういう断面、切り口によって、この国の文化の中に潜んでるどろどろとしてたり、みんな忘れかけてる何かとか、そういうものを見せてくれるのは美術だけな気がしているのは錯覚なんだろうか(かもしれんけど

横尾忠則のあの感じ、太郎の作品にはあんま反映されてないけどおばちゃん日本本質論、村上隆の精液フィギュア、それ以降たくさんでてきてるキャラクター絵画的なもの、駕籠真太郎や根本敬の漫画、そしていまだったらジャニーズ事務所の件

それらが何らかの感慨というか予感を与えるのは、ぜんぶ日本文化のどっかの底へ通じてそうだからじゃないか

大上段に構えると家父長制とか男性優位社会とかになっちゃいガチだが、それだと文化包丁で切れる素材じゃない

だから包丁がきく文化的な次元に落とし込んだものを切ってほしいんだよな

※以下追記部分

これ具体的にどんなんだよ、って話になると思うんだが、念頭にあったのはマイク・ケリー

こういうのが美学的というか美術的な「国家、因習、風俗などとの戦い方、付き合い方」なんじゃないか

※追記部分ここまで

・・・というところで疲れたので終わり。

ご清聴ありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?