Re:スタートライン 1963-1970/2023 現代美術の動向展シリーズにみる美術館とアーティストの共感関係 京都国立近代美術館 レポート

序

京都国立近代美術館では2023年4月28日〜7月2日まで「Re:スタートライン 1963-1970/2023 現代美術の動向展シリーズにみる美術館とアーティストの共感関係」が開催中である。開館60周年を記念して開催された本展は、京都国立近代美術館が開館した1963年から1970年まで毎年開催された、定点観測的なグループ展シリーズ「現代美術の動向」展を振り返る展覧会であった。

2018年頃から「起点としての80年代」展(金沢21世紀美術館ほか、2018年)を皮切りに、80年代から90年代の表現を回顧した展覧会が国内外で相次いだ。「ニュー・ウェイブ 現代美術の80年代」(国立国際美術館、2018年)や「平成美術:うたかたと瓦礫 1980-2019」(京都市京セラ美術館、2019年)、最近で言えば「関西の80年代」(兵庫県立美術館、2022年)が記憶に新しい。それ以前にも過去を振り返ったり、見直したりすることは定期的に行われ、「〇〇年代展」などと言った展覧会は多く開催されてきた。

これらのようにある年代をテーマにした展示は、私自身も1990年代における東京の現代美術について研究を行っていることもあって、とても興味のある領域だ。しかし、リサーチや研究結果をそのまま展覧会としてまとめると、企画側と鑑賞者側の間に溝ができてしまい、特に「〇〇年代展」は昔話をしているように感じられてしまうといった問題点が隠れている。過去を懐かしむことが決して悪いとは言わないが、例え良い作品が並んでいたとしても、過去の古びた作品を見ているように感じてしまうことさえある。そういった意味においても、今回の展覧会はとても関心のある展覧会だった。

本展の会場となった京都国立近代美術館は、1963年に東京国立近代美術館の分館として近代工芸を中心に運営する趣旨で開館した。そのため開館第一回目の展覧会は「現代日本陶芸の展望ならびに現代絵画の動向」と題され124点の陶芸作品と60点の絵画作品が紹介された。そしてこの「現代美術の動向」展(以下、「動向」展)は毎年欠かさず行われた。

私の研究領域である1990年代の前半には、画壇や公募展、貸画廊以外に若手作家が作品を発表できる場が少ないことから、街中にゲリラで作品を展示する「THE GINBURART」などのイベントが開催された。1990年代においても美術館で若手作家の作品を展示することは少なかったにもかかわらず、それよりもさらに30年前に、既に京都国立近代美術館では、日本の中堅・若手作家を紹介する展覧会が企画されていたのだ。美術館ブームと言われるのが1980年代なので、1960年代というまだ美術館の数が少ないときに、レンタルスペースや公募展などはなく、学芸員による美術館の企画として、若手を紹介するという展覧会であった。それは批評家など外部に作家の選定などの展覧会構成を依頼するのではなく、学芸員が日々展覧会をまわって、地道に調査を行うことで作家を選定し、ホットで前衛的な若手作家を紹介する企画であり、1970年まで毎年欠かさず開催された。

その全9回に及ぶ「動向」展を出品作品もしくは関連作品、記録写真、展覧会に関するアーカイヴ資料を紹介しながら検証する試みが、「Re:スタートライン 1963-1970/2023 現代美術の動向展シリーズにみる美術館とアーティストの共感関係」(以下、「Re:スタートライン」)である。

「歴史」の捉え方

「Re:スタートライン」展は9回分の展覧会を一つのフロアで紹介する無謀にも思える試みを実践している。本展の担当である牧口千夏学芸員にお話をうかがった際にも、限られた空間で、限られた作品をどのように配置し、見せるかということ、そしてそれらが並んだ時に古い作品だという印象にならないようにすることなど、展覧会を作っていく過程で、想像以上にご苦労されたようだった。展示風景の写真が資料として残っていたのだが当時の再現展示をしなかったことで、生き生きとした作品が並んでいるように感じることができた。

「動向」展は若手作家の作品をすすんで紹介した画期的な展覧会シリーズであったにもかかわらず、これまで振り返られることがなかった。ネット上には全くと言って良いほどに情報は無く、国会図書館にもカタログが1冊ある程度。けれど、「Re:スタートライン」が開催されたことで、 “美術史”に書かれた大文字の裏に隠れた作家や作品が多く存在することを改めて実感することができた。美術史とはなにか?歴史とは何か?その捉え方について、今一度考えることのできる展覧会であった。無論、本稿を読んでいる方なら本展を既に見ている、もしくはこれから見る予定のある方ばかりと察するが、一応、記録のためにも簡単に、本展の構造について順に記述しておくことにする。

現代絵画の展覧会

第1回、第2回 1963

本展は各展覧会を第1回から9回まで順番に巡っていくという形式で構成されていた。入り口でチケットを渡し、階段を登って3階の会場へ入ると第1回「現代絵画の動向」展のカタログに書かれた当時の館長である今泉篤男の挨拶文が、当時のポスターと共に私たちを出迎えてくれた。そこにも書かれていたように、ここで展示された絵画は、それまでの日本画/洋画、もしくは具象/抽象という対立ではなく、さまざまな素材に挑戦し、実験して、新しい表現を模索している過程にいるような作品が展示されていた。《作品》や《WORK》というタイトルが多かったのもそれが理由なのであろう。第2回に展示された田中敦子の《作品’63》も同じように合成樹脂エナメルと合板が使われていた。

現代絵画から現代美術へ

第3回 1964

第3回になると展覧会のタイトルが「現代絵画の動向」から「現代美術の動向」に変更され、さらに副題として「絵画と彫塑」が加えられた。

日本国際美術展(東京ビエンナーレ)で最優秀賞に輝き、京都国立近代美術館に収蔵されている、横幅が4m近くある巨大なオノサト・トシノブ《相似》、油絵に新聞や雑誌を貼り合わせた三島喜美代の絵画。小石を敷き詰めた床から生えている鉄の棒に廃物が巻きつき、気だるそうな生き物のような佇まいで、厭世的なタイトルが印象的な福岡道雄の《何もすることがない》。ハイレッド・センターを結成したばかりの中西夏之の《洗濯バサミは攪拌行動を主張する》なども展示されていた。アンフォルメルや具体、あるいはネオ・ダダ、反芸術と呼ばれるような、ガラクタを集めて作ったような、既存の表現を逸脱しようとせん!とばかりに無茶苦茶な作品がちらほらと現れ始めているようだった。

奥が中西夏之《洗濯バサミは攪拌行動を主張する》1963/c.1981(一部再制作)

第4回 1965

1965年の第4回も同じく「絵画と彫塑」という副題で展示が構成されていた。60年代も中盤に差し掛かると、具体やアンフォルメルなどといった表現からは少し違った作品が展示されていることに気がつく。この変化は「動向」展が若手作家の表現を定点観測していたからこそ、明らかになった変化であろう。画面に鮮やかな色面を軽快に反復し、変容させた宇佐美圭司の《アクション・フィールド》は彼が25歳の頃の作品であるし、一連の物語のように画面を分割して描かれた中馬泰文《65×8コマ》、動植物やドラゴンなどの幻獣のようなものをクレヨンや油絵の具を用いて、白い画面にビビットな色使いで描いた森本紀久子の《エバナタウⅢ》などからも、これまでの「美術史」では語られてこなかった一面を伺うことができた。また、4つに分割された三木富雄の《EAR・耳》などのアルミニウムで作られた彫刻作品だけでなく、脆い素材と思っていたFRPやラッカーで制作された小島信明の《ボクサー》も綺麗に現存していることに驚かされた。

左 小島信明《ボクサー》1964年

右 中馬泰文《65×8コマ》1964年

手前の床 三木富雄《EAR・耳》1965年

右側 松本陽子 《作品V》1965年

第5回 1966

第5回からは絵画とも彫刻ともいえないような作品が増えたことで、副題がなくなり、絵画と彫塑だけに限らず広く「現代美術」が紹介された。幅が約4mの巨大な白い半立体(壁に掛けられてはいるが奥行きが20cm近く、ふわふわとしているのでレリーフとも呼び難い)の作品《作品2—白のセレモニー—》が展示された当時は、今井祝雄がまだ20歳であった。これほど若い作家が美術館で、それも公募展などではなく企画展で、展示されることは当時も今もほとんど例を見ないだろう。

右 今井祝雄《作品2—白のセレモニー—》1966/2012(再制作)

第6回 1967

第6回も5回と同じようモニュメンタルな大きさを持った作品が増えたが、どれも色彩に富んでいたり、版画作品がいくつかとセンサーが人の動きを感知すると作動するようなキネティックな作品なども展示されていた。その空間だけ、ガガガ、ギギギーという機械音が響いていた。

第7回 1968

1968年に開催された第7回は美術家だけにとどまらず、グラフィックデザイナーやショーウィンドウ・ディスプレイデザイナーなども参加していたようだった。槌屋治紀と幸村真佐男を中心とするユニットであるCTG(Computer Technique Group)の《Cube Kennedy》は、若干唐突でCTGの説明がないとどんな作品であるか分かりにくいとは思ったが、場所が限られていること、現存する作品が少ないことなどを考えると仕方のないことのようにも感じられた。「Re:スタートライン」展の出品リストを見てみると、美術館蔵のものがほとんどであった。個人蔵のものも多くはないがいくつかあるようだったが、作家蔵の作品はほとんど無い。60年前の作品で尚且つ挑戦的な素材と技法、制作当時の作家の年齢が若いことを考えても、美術館に収蔵されたり、ギャラリーで販売されてコレクターによって保管されているもの以外で現存する作品が少ないことは容易に推察できた。私事で恐縮だが、以前スタッフとして参加した人工知能美学芸術展や自身が企画した三越コンテンポラリーギャラリーでの展覧会で幸村作品を扱ったことがある。作品を展示するにあたって作家宅へ伺ったことがあった。その時の経験から、例え作家が自宅やアトリエで保管していても、作家の年齢が80代以上であると考えると、それを自宅まで学芸員が状態を確認しに行ったり、集荷をしたり…そもそもコミュニケーションが円滑に進まないことも容易に想像ができた。たとえ素晴らしい作家、素晴らしい作品であっても展覧会に出品するために越えなければならないハードルは少なくないだろう。

第8回 1969

第8回になると現存する「もの」が少なくなった。実存する作品は版画作品のほか、李禹煥の大きな石が3つくらいで、それ以外は展示資料にとどまっていた。ハプニングのようなパフォーマンスが行われたり、石や砂や土などの自然物をほとんど加工せずに作品化したり、松澤宥は地面にチョークで詩を書いていたり…残すことを想定していないような作品が増えたことがその理由なのだろう。

李禹煥《現象と知覚A 改題 関係項》1969/2022年(再制作)

松澤宥《土方巽宛書簡》1969年

第9回 1970

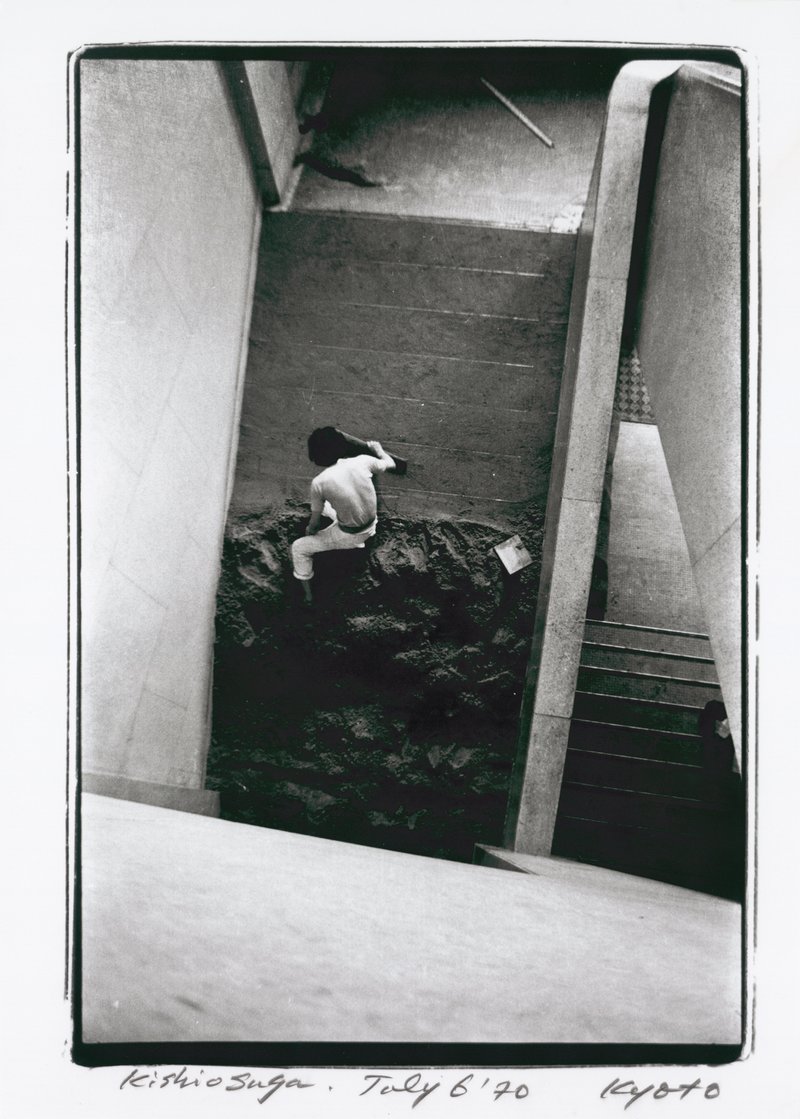

残る/残すということに関しては第9回が顕著で、作品がひとつも無い。かわりに安齊重男の写真が展示されていた。階段の凸凹を土や砂で平に埋め尽くしてゆく菅木志雄の制作風景、床や壁にシルクスクリーンの版を設置し、プリントしてゆく吉田克朗たちの様子などが撮影された写真が並ぶ。それは報道写真のようで、作家が制作しているピリリと張り詰めた空気やエネルギーさえも新鮮さを保ちつつ、記録されていた。

「動向」展、当時の様子について

当時の様子を聞くため、第5回「動向」展に参加していた松本陽子氏のトークショーを聞くことも今回の旅の一つの目的であった。トークは、当時の資料や松本の作品などをスクリーンに投影しながら約1時間半行われた。松本が「動向」展に参加したのは29歳のことだった。東京藝大の学生だった頃の話、高松次郎などの活躍がとてもかっこよく見えたこと、それなのに同級生は人物画を描く人がほとんどで話の合う友人がいなかったこと、大学には女性が少なく男尊女卑のような発言をされてムカついたこと、それでも優しく指導してくれた先生によって抽象絵画を制作するようになった、というような学生時代の話などを聞くことができた。

それから、油絵でピンク色を出すのに奮闘した作品が「動向」展に作品が選ばれてとても嬉しかったと語った。一方で、その翌々年ごろまで油絵を描き続けたが、その後スランプに陥り、絵が描けなくなってしまったようだった。それから結婚して、夫とアメリカに渡り、そこでアクリル絵の具に出会い、また絵が描けるようになったことなどをとても明るく、時々笑いも交えながら語っていた。松本は若者のように軽快に話をしていたが、彼女のような年代で、まだ記憶も鮮明で、尚且つ現役で作品制作をしている作家は決して多くないだろう。作品以上に展覧会が行われた背景や人々の間で交わされた話などは資料として残りづらい。だからこそオーラルヒストリーが極めて重要な役割を負うのだ。当時についての様子を伺うには大変貴重で有意義なイベントだった。

アーカイブとしてのカタログ

「Re:スタートライン」展のカタログについてもここで触れておきたい。「Re:スタートライン」展のカタログと言っても「動向」展の資料が中心となっており、当時の展示風景やテキストが主な内容となってる。さらに、そこへ親切に注釈や解説が赤字で加筆されており、黒と赤の二色刷りで全体が構成され、本展出品作品はカラーで、紙のサイズを変えて年代ごとに紹介されている。それだけでも大変読み物としても、資料としても十分なカタログであるのにもかかわらず…。複製とはいえ、エフェメラが挟まれているのだ!糊付けされているのではなく、単に挟まれているだけ。印刷物に「Re:スタートライン」展との関連を示す文言は記されていないし、何が挟まっているかのリストもない。けれど、ページをめくってゆくと開館を伝える産経新聞の切り抜き、記者内覧会の案内状、京都新聞の切り抜き、『現代美術の動向』展の招待券などが所々に挟まっているのだ。歴史研究をする時には、古本屋に足繁く通って資料を探すというのが常なのだが、古本には時折、書き込みがあったり、栞が挟まっていたり、付箋がついていたりすることがある。それが画集であったりすると、展覧会のチケットやチラシなどが当時のまま、折りたたまれて挟まっていたりすることもあり、持ち主の面影と共にタイムカプセルを開けたような、当たりを引いたような、気持ちになるものだけれども、本展のカタログもまた、そのような楽しみが味わえるカタログになっているのだ。これには私も「なんだこれ!」と声をあげ、担当した学芸員や編集者、デザイナーの大仕事にただただ感服するばかりであった。会場へ行ったら、カタログは要チェックする必要がある!と断言しておきたい。

「歴史」の捉え方

「Re:スタートライン 1963-1970/2023 現代美術の動向展シリーズにみる美術館とアーティストの共感関係」では、まず60年前の「動向」展における美術館とアーティストの関係性を振り返ること、そこから、新たなスタートラインに立ち、これからの両者の関係性を見直し構築していくことが主なテーマであり目的であった。同時に「歴史」とはなにか?その捉え方について、改めて考えることのできる展覧会構成になっていた。ある時に、ある人が、ある場所から見えていた視点、その数だけ歴史=物語が存在するということ。そして、その小さな物語たちを私たちのような次の世代の人間がどのように聞き、受け止めていくのか。その時に、松本のような参加作家に話を聞いたり、当時のカタログに別の視点から情報=注釈を加えていったりしながら、多面的で立体的な物語=歴史にしてゆく。本展では美術館とアーティストの関係性だけでなく、歴史の捉え方、私たちと歴史との関係性についても実践してくれていた。

執筆者 鈴木萌夏

1996年、東京生まれ。東京藝術大学大学院美術研究科 博士後期課程在籍中。女子美術大学アートプロデュース研究領域博士前課程修了。1990年代前半の東京を中心とした現代美術の動向について、主に1990年代初頭に活動していた画廊「レントゲン藝術研究所」の調査・研究を行う。

開館60周年記念

Re: スタートライン 1963-1970/2023

現代美術の動向展シリーズにみる美術館とアーティストの共感関係

会場:京都国立近代美術館

会期:2023年4月28日(金)~7月2日(日)

休館日:月曜日

開館時間:午前10時~午後6時(金曜日は午後8時まで開館)

https://www.momak.go.jp/Japanese/exhibitionarchive/2023/453.html

レビューとレポート第47号