「読解」読み解くとは?

読解力という言葉があります。

大学入試の現代文の試験では、主にこれが問われるかと思います。

また、「近頃の若者は読解力が…」なんてことも言われますね。

では、読解力とはいったい何でしょうか。

つまりは読み解く力のことでしょうが、

それでは読み解くとはなんでしょうか。

今回もいつものように、そもそも論、前提として当然のこととしてあまり考えてこなかったことを考えていきます。

まず、読解という言葉の意味から。

ネットに転がってる辞典で適当に引いてみると、

文章を読んで、その意味を明らかにする。 書物を読んで、その内容を理解する。 読みひらく。

と出てきました。

これを見るとポイントになりそうなのは、

①文章や書物がその行為の対象となること

②意味、内容を理解すること

この辺りでしょうか。

次に「読む」と「解く」を分解して考えていくと、

「読む」は先ほどもあったように文章や書物が対象になることが多いですが、

他にも「相手の心を読む」や「相手の意図を読む」といった使い方もしますね。

「解く」はどうでしょうか。

この漢字は「理解する」という言葉にも使われていることから、

意味内容を明らかにする、という意味がありそうです。

そして、「解く」は「ほどく」とも読みます。

「絡まった紐を解く」といった使われ方もすることから、

書物や文章の意味や筆者の考えという絡まった紐を「ほどく」と解釈することもできるでしょう。

最後にあげた「ほどく」といった考え方は、「読解」の意味を考えていく上で、

面白い観点になるかもしれません。

ここまで辞書的な意味と熟語を構成する2文字を1つずつに分けて考えるということをしてきましたが、

次はそれらをヒントに、僕の思う「読み解く」という行為の実態に迫っていきたいと思います。

まずは、僕の大好きなジブリ作品の多くの生みの親、宮崎駿さんの言葉を紹介します。

インタビュアーに「この作品で伝えたかったことは?」と問われた時のことです。

「作品の意図なんてものは言葉にできないから僕らは作品を作ってるんです」

何を伝えたいかは言語化できるものではないからこそ、アニメーション作品を作ってるのだ、と。

この言葉も僕が「読み解く」を考える上で大きなヒントになりました。

つまり、この宮崎駿さんの言葉を引用して何が言いたいかというと、

「言葉には限界がある」ということ。

更に言うと、言葉には「受け取る側を表現される対象の本質から遠ざける作用がある」ということです。

愛する人に「愛している」と言葉で伝えても理解してもらえなかったけれど、

キスをするだけで、抱きしめるだけで伝わる、と言うことがあると思います。

(もちろん言葉で示すのも大事と思います)

百聞は一見に如かず、という有名すぎる言葉もあります。

この百聞は聞く、という意味だけでなく、「伝え聞く」という伝聞の聞なので、

それすなわち言語化するということでしょう。

つまりは言語化は一見に如かず、と捉えることもできます。

このように、言葉で表現するということは、

その表現される対象の本質から遠ざけるということです。

言葉にしてしまうと陳腐になってしまう、という経験は誰しもあるでしょう。

そして、その言語化にも、

直接の対話における「生の言葉」と、

文章や書物として示された「調理済みの言葉」とがあります。

「生の言葉」は、その人の表情や声色などを参照して判断することができますが、

書物に刻まれたcooked wordはそれらの情報は理解の拠り所にできません。

これを書いている時にこの人はどんな顔をしていたのだろう、などと考えながら文章を読むことはないかと思います。

このように、言語化するということだけでも、

本質から遠ざかっているのに、それを紙に記してしまうと、

もっとそれからは遠ざかることになるのです。

書物に記された言葉は、フィルターに通された言葉ということになります。

「言葉」として評価した場合には、

「生の言葉」よりも、「調理済みの言葉」のほうが、

より推敲され洗練されたものになるでしょう。

しかし、雑菌は排除されて飲みやすい水にはなっているかもしれませんが、

数々のフィルターを通る前の「元祖」からは程遠い姿になっているでしょう。

さて、散々遠回りをして説明してきましたが、「読み解く」の意味について話していきます。

遠回りの説明にもしっかり意味はあります。

察しの良い方はもう勘づいているかもしれません。

結論を言います。

文章を読み解くということは、そこに書かれた文字の羅列からそのまま何かを読み取るということではなく、

文字になる前の、言語化される前の、筆者の頭の中に渦巻いている「モヤモヤ」を理解することである。

これが僕の考えです。

とっても抽象的な作業です。

「きっとこんな感じなんだろうなあ」

と筆者の心、頭の中を想像することだからです。

だから答えは無い。

つまりは読解力なんてものを一律の基準で図ることはできないし、

現代文の答えなんてものは無いとさえ言い切れます。

現代文の問題文を読み終わり、解答し、答え合わせをした後で、

問題作成者に「へえ、あなたは筆者の意図をこう考えたんですね。でも僕は違います」

というなんとも憎たらしい屁理屈も、僕の考えの基では成立してしまうことになります。

受験勉強に嫌気がさした、あるいは国語の嫌いな生徒が、

「筆者の気持ち?登場人物の気持ち?そんなもんわかるかあ!」

とイライラするのも頷けます。

だって「読み解く」とはその人の心の「モヤモヤ」をなんとなく想像することだから。

いやもうこれは妄想に近いかもしれません。

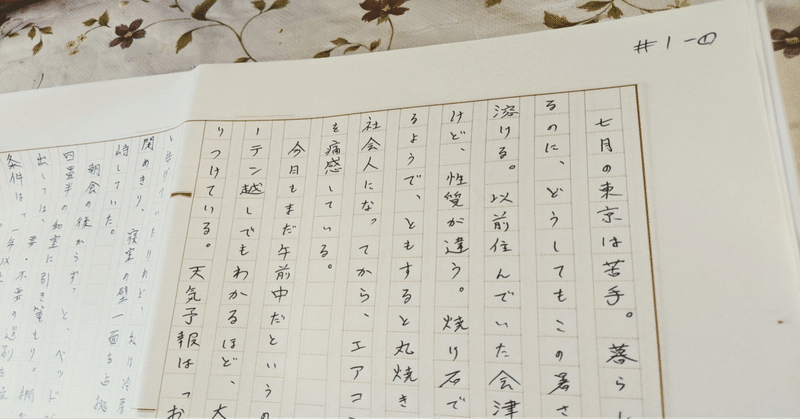

この僕の考えを、わかりやすく図に表すとこんな感じです。

なんとなくでもわかっていただけますでしょうか?

この図のように、言語化、文章化を経て一旦本質から遠ざかったものを、

再び戻る逆転の矢印を引っ張る、

それが「読解」だということです。

アニメや映画にしたって、たとえば先ほど例に挙げた宮崎駿作品でも、

「きっと宮崎駿の頭の中にあるモヤモヤはこんなものだろうなあ」

と、ただなんとなくではなく、

凝視して、引いて見て、考察を重ねた上で最終的に

「なんとなく」妄察する。

こういうことではないでしょうか。

注意してもらいたいのが、言語化や文章化は、

劣っているもの、と言っているわけではないということです。

言語化すると洗練されるし、焦点は合うかもしれないが、

それと引き換えに全体を朧げに何となく見渡せる広い視野は無くなっていく、

ということです。

いかがだったでしょうか。

皆さんも、この駄文拙文から、僕の頭の中のモヤモヤを妄察していただけたでしょうか。

小野トロ

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?