記事一覧

国立歴史民俗博物館に設置 縄文人像に着装する衣装制作の記録

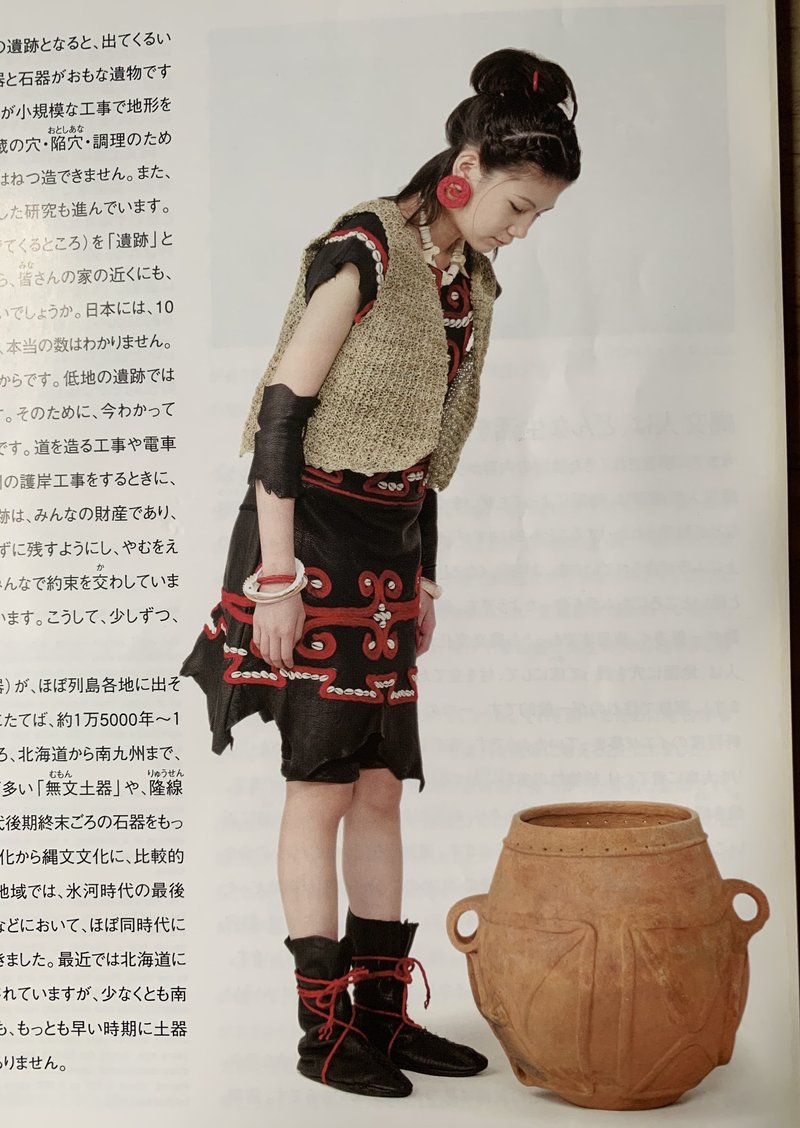

編布と赤漆を塗布した麻紐

縄文人は豊かな狩猟採集民であったと考えられています。縄文時代の遺跡から土器や土偶が出土していること、付着物から木の実や山菜採取して調理していたことがわかっています。また漆が塗られた赤や黒の土器も多くみつかっており、底には精製、貯蔵していたとみられる漆が付着していて、漆の工芸技術が発達していたことがわかっています。縄文人は狩りで仕留めた鹿を毛皮は衣服に、肉は内蔵まで食し、

縄文人像に着装する衣装制作の記録

国立歴史民俗博物館「先史・古代」コーナーに展示された縄文衣服復元の根拠

国立歴史民俗博物館(歴博)総合展示第一展示室「先史・古代」の2019年のリニューアルに向け、2013年に依頼された縄文人像に着装する衣装は、2005年に国立科学博物館(科博)で開催された「縄文vs弥生」展で私が考案した衣装に似た系統にするということでした。その衣装は、ポスターや図録表紙のヴィジュアル用から始まったため、人々に