風の時代を会計から読み解いてみよう② 「ひとつ前の『風の時代』 鎌倉時代の始まりとAI」

風の時代と土の時代

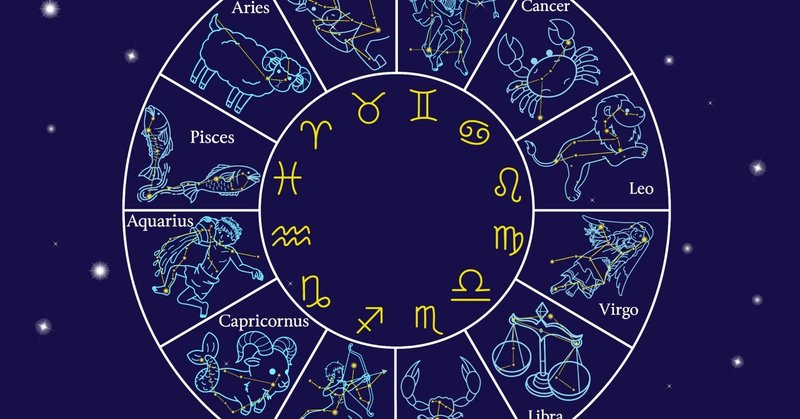

占星術の記事を見ると、

2024年から本格的な「風の時代」になるといった記事をよく目にします。

「風の時代」は、これから約200年続くとされています。

「風の時代」の前の「土の時代」は、約220年続いたそうです。

「風の時代」と「土の時代」を比較すると、

「土の時代」はお金(財)や物質的なモノの価値が高く評価されて、

「風の時代」は、自由や経験、情報や精神的なモノといった目に見えないモノの価値が高く評価されるようになると、様々なところで書かれています。

たくさんの方が分かりやすく説明をして下さっています。

私は、占星術の専門家では決してありません。

会計の仕事をしているので、「風の時代」を会計や経済、財政的な側面から見ていきたいと思っています。

前回は、「風の時代とキャッシュレス」について考えてみました。

今回は、会計や経済について確認する前に、「土の時代」から「風の時代」へと変わっていく時期と合わせたように変化していく政治の担い手について確認していきます。

4つの時代

まずは、4つの時代を確認してみましょう。

「風の時代」や「土の時代」のように、全部で4つの時代があります。

火の時代 おひつじ座・しし座・いて座

土の時代 おうし座・おとめ座・やぎ座

風の時代 ふたご座・てんびん座・みずがめ座

水の時代 かに座・さそり座・うお座

4つの時代が、約200年~240年周期で移り変わっていきます。

ひとつ前の風の時代

ひとつ前(前回)の「風の時代」は1185年頃~1425年頃だそうです。

日本では、ちょうど鎌倉幕府が始まった頃ですね。

「風の時代」であった鎌倉時代の頃には、どのような変化があったのかを確認していきたいと思います。

なぜ、これから先の「風の時代」をずっと昔の歴史から確認していくのか。

理由はこちらです。

歴史は人間にとって無限のコンテンツの宝庫であって面白い。

なお、歴史的には、必ずしも正確ではない文章になっているかもしれません。

正確な歴史については、教科書や本などでご確認くださいね。

鎌倉時代の始まり

私が小学生の頃は、鎌倉時代の始まりは

「イイクニ、つくろう鎌倉幕府」として1192年と覚えていました。

今は「イイハコ」で1185年が鎌倉時代の始まりという説もあるようです。

1192年は、源頼朝が征夷大将軍に任命された年になり、

1185年は、壇ノ浦の戦いの後、源頼朝が、諸国に守護や地頭を置く権限を

朝廷から与えられた年になります。

1185年を風の時代の始まりの時と考えますと、

当時にも「土の時代」から「風の時代」への大きな変化があったことを感じます。

平安時代から鎌倉時代へ

平安時代は「鳴くよウグイス」の794年から始まったと覚えました。

その後、約400年間続いた平安時代は、1185年頃から鎌倉時代へと変わっていきます。

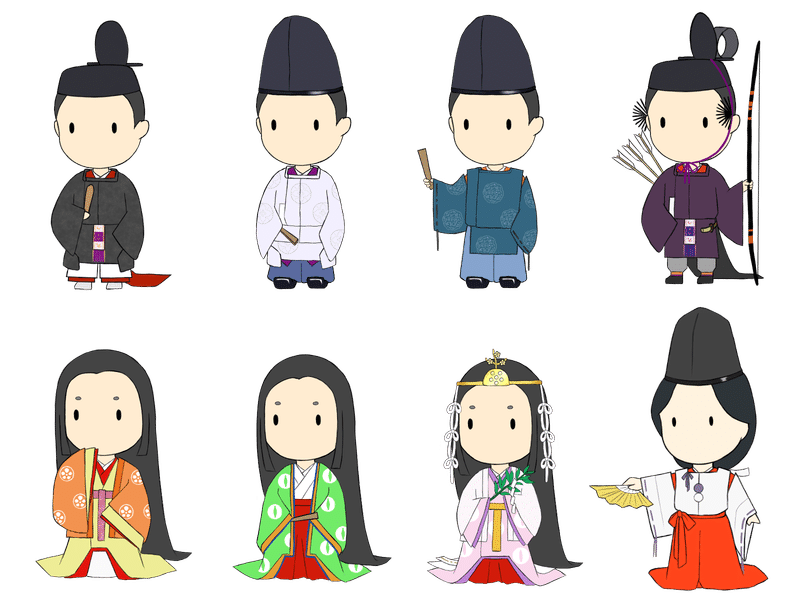

平安時代という言葉からは、私は、公家や貴族の暮らしを思い浮かべます。

また、公家が主体となって政治を行っていたという印象があります。

朝廷にいる貴族と呼ばれる人々が政権を持っていたことを想像します。

これが、鎌倉時代には、武家が主体となって政権を担うようになったと小学生の頃に習いました。

公家から武家へ、政権の移り変わりですね。

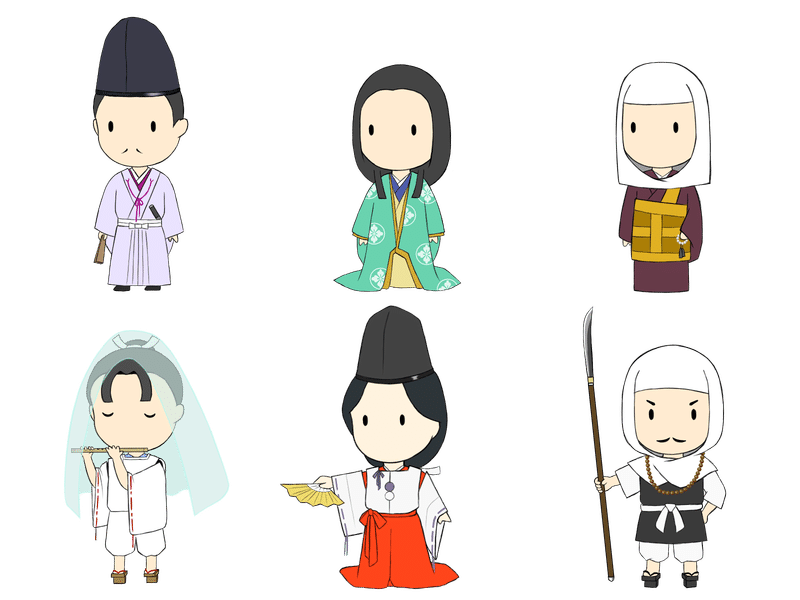

公家と武家の比較

公家と武家を比較してみましょう。

公家は文官であり、武家は武官であるというイメージがあります。

また、公家と武家では、朝廷での身分に違いがあったり、

公家は京都に暮らして朝廷に仕えてきた人々であるのに対して、

武家は、地方の領主や公家から武家に変わった人々になるそうです。

公家から武家に変わる理由は、朝廷での役職は家格によって限定されるために、役職の保証がなかった公家が武家へとなったためとのことです。

武家が政権の担い手になる経緯

政権の担い手が、公家から武家へと変わることは、

当時としては、かなり大きな出来事だったのかもしれません。

このようになった経緯としては、

平安時代の末期に、朝廷内での権力争いである保元の乱において、

戦いの双方が、武家を動員したことが大きいようです。

争いの中で、朝廷での実権を握るために、どちらもが武家の力を借りました。

そして、勝者についていた武家の平家が政治の世界でも大きな力を持つようになりました。

その後、源氏と平家の戦いを経て、鎌倉時代へとつながっていきます。

保元の乱

保元元年(1156)京都に起こった内乱。

皇室では皇位継承に関して不満をもつ崇徳上皇と後白河天皇とが、摂関家では藤原頼長と忠通とが対立し、崇徳・頼長側は源為義・平忠正の軍を招き、後白河・忠通側は源義朝・平清盛の軍を招いて交戦したが、崇徳側が敗れ、上皇は讃岐 (さぬき) に流された。貴族の無力化と武士の実力を示した事件で、武士の政界進出を促した。

源平合戦の後

源平合戦の壇ノ浦の戦いの後、

源頼朝は、1185年に諸国に守護、地頭を置く権限を朝廷から与えられました。このことを契機に、鎌倉幕府が、諸国を支配する体制が整ってきたことから、政権の担い手が公家から武家へと変わっていきます。

朝廷内での権力争いの内乱、保元の乱は、

政権が公家から武家へと変わる大きな契機と言えるのでしょう。

平安時代の終わりから鎌倉時代の始まりの間で、政治の世界では

「土の時代」の安定から「風の時代」の革新・変動へ大きく変わっていったことを感じます。

政治の世界での公家から武家への変化の大きさ

平安時代の終わり頃までは、政権の担い手では全くなかった武家が、

鎌倉時代に入り、公家に変わって、政権を持つようになっていきました。

公家から武家への政権の変化は、

今の国会で、与党と野党の間で、政権が変わることよりも、

もっと大きな変化なのかもしれません。

「政治家」という表現を使ってみると、

平安時代の終わり頃までは、公家は政治家であったが、武家は政治家ではありませんでした。

公家から武家への政権の移動は、

政治家同士の中での政権争いではなく、政権を持っていた政治家が、

全く政治家でもない人に取って代わられるような感じではないでしょうか。

保元の乱で、朝廷の争いの中で、武家の力を使うとなった時にも、

近い将来、武家に政権まで取って代わられるとは想像していなかったのではないでしょうか。

武家とAIの似ているところ

これからの「風の時代」には、鎌倉時代とは違う形で、政権が大きく変わることも、もしかすると出てくるのかもしれません。

例えば、AI(人工知能)です。

武家の勢力の拡大とAIの影響力の広がりには、似ている点があるのではと考えてみました。

現在、AIは、様々なところで活用されてきています。

自分の仕事の中でも、AIは存在感を増し続けており、AIによる業務の変化の大きさを感じます。

平安時代の終わり頃に、急速に、武家が力を持つようになったように、

AIの影響力がどんどんと高まっているように感じます。

政治の世界でも、

AI(人工知能)による国会答弁の作成の実証実験が行われていたり、

政党独自のAIの開発がニュースになったりしています。

政治の世界で、与党と野党が、お互いに独自のAIの力を動員していく姿を目にするようなると、

平安時代の終わり頃、保元の乱の中で、争いの双方が武家を動員した姿に重なるところがあるのではないでしょうか。

もし、国会の法案をAIが原案を考えて、

また、国会審議の質問書も答弁書も原案をAIが作成していくとなると

後世では、令和の時代からAIによる政治が始まったと評価されているかもしれません。

今回はひとつ前の「風の時代」である「鎌倉時代の始まりとAI」について考えてみました。

最後までお読み下さり、ありがとうございました。

次回は、「御成敗式目」とAIになります。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?