まさか不可能でしょ?「叱りゼロ」の子育てを実現させてしまう方法

いよいよ明日は金曜日。

多くの人は、週末まで直前ですね‼️

楽しみやご褒美を自分に用意しながら、楽しく明日という日を過ごしたいですね🎵

共育LIBRARYへよくぞおいでくださいました✨

教育、人間、人生など、様々な「知恵」や「情報」が詰まった図書館のような、皆さんがくつろぎ、人生の「気付き」を得たり、知的好奇心を満たしたりできる居場所を目指しています😌

どうぞ、ごゆるりとお過ごしください。

共育LIBRARYりょーやん、元教師です。

「宿題はやったの?」

「片付けなさいと言ったでしょう!」

子どもの頃に、親にこのように言われてきた、

もしくは、今、自分の子どもに言っている

という人は結構いるのではないでしょうか。

「叱る」という行為はとても大切です。

子どものことを「叱れない」と、その子どもは将来大いに困る可能性があります。

ただ、叱ったからと言って、その子どもの行動パターンが改善されるのかといえば、必ずしもそうではありません。

叱る → その場はやる → また同じ状態になる → また叱る

のループを繰り返してしまうパターンも多いはずです。

これでは、大人も、子どもも、嫌になってしまうでしょうし、疲れてしまうときがくるのではないでしょうか。

「なんとか叱らずに行動を改善させる方法はないものか・・・」

実は、あります。

叱らずに済む方法が。

「ゼロ」とまでいくか分かりませんが、限りなく少なくすることができます。

この記事では、「応用行動分析学」という学問(心理学)を用いて、子どもの「直させたい行動」にどうアプローチをしていくのかを解説していきます。

これは、子どもだけではなく、人間の行動パターン全てに当てはめることができる学問です。

子どもとのやりとりを改善したい方、単純に人間に興味がある方など、「なるほど」と思える部分があるかと思いますので、是非、最後までご覧ください。

応用行動分析とは?

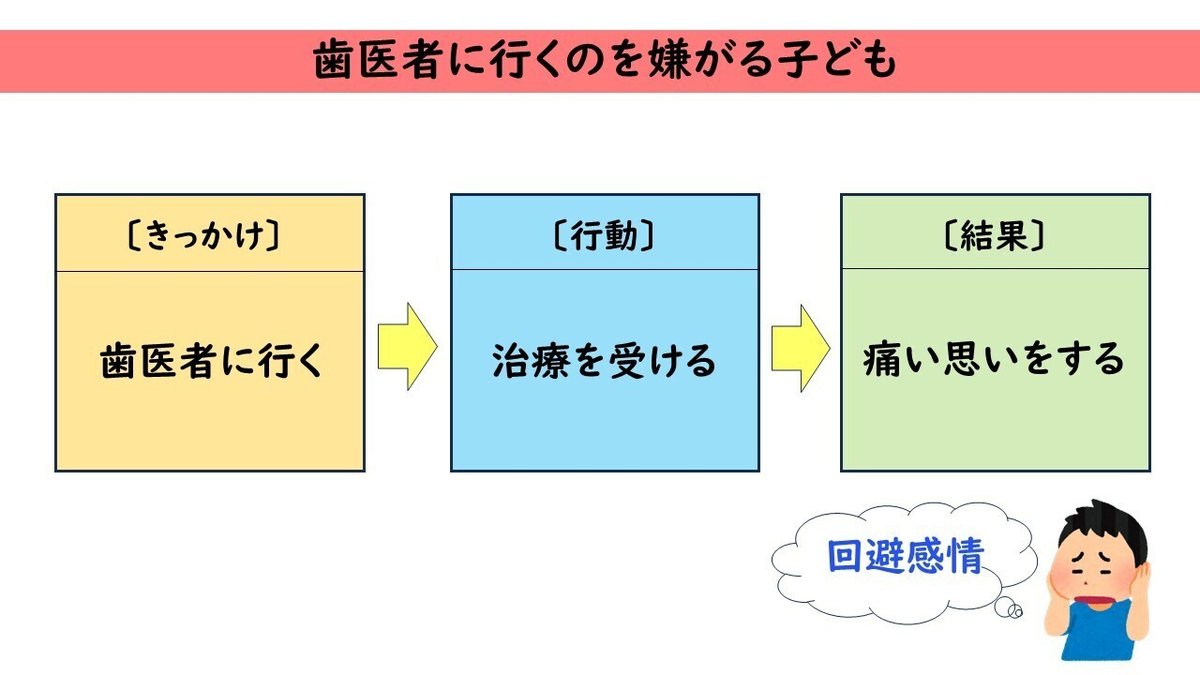

応用行動分析とは、人間の行動を、「きっかけ(先行条件)」「行動」「結果」の3つに分けて分析する方法のことを指します。

人間の行動は、大きく「接近」と「回避」の2つに分けることができます。

接近しているならば、「行動によって何を得ているのか」に注目し、回避しているならば、「何から逃れようとしているのか」に注目していくのです。

例えば、歯医者に行くことを嫌がる子どもがいます。

それは、「歯医者に行ったら痛い思いをするのが嫌だ」という回避行動であったとします。

それが、治療が終わったらお気に入りの玩具がもらえるとしましょう。すると、歯医者に喜んで行くようになりました。

これは、回避感情よりも、接近感情が上回ったからです。

上記の例の場合は、「結果」に焦点を置いてアプローチしました。

他にも、「歯医者の道具の音が嫌」ならば、好きな音楽を聞かせながら治療を行えば不快にならないかもしれません。

これは「行動」にアプローチした場合です。

また、「歯医者に行く時間はいつもお気に入りのテレビ番組があるから嫌だ」という原因であれば、曜日や時間を変えたり、録画をしたりすれば問題なく行けるかもしれません。

これは「きっかけ」にアプローチする場合となります。

とにかく、問題となる行動の最中に何をしているのか、前後にどのような行動をするのかを見極め、適切なタイミングにアプローチをしていくのが応用行動分析の観点なのです。

なぜ「叱る」を繰り返すのか

では、なぜ「叱る」という行動を繰り返してしまうのかを見ていきます。

子育てを初めて経験する親御さんは、当然ながら、子育てを専門職としている方々よりも経験は少ないです。

すると、「直させたい行動」を目の当たりにしても、それを改善させるための代替案を思いつかないのです。

これは決して「親としての力が不足しているから」ではありません。

そして、それは子どもも同じです。

例え、叱られて嫌な思いをしたとしても、よりよい方法が分からないから繰り返してしまうのです。

それでは、どうすればよいのでしょうか。

まず、前提として知っておいた方がよいのは、「人間は行動を減らすよりも、増やす方が簡単である」ということです。

一度習慣づいたことを止めるというのは、予想以上に難しいです。

ダイエットの失敗などがよい例だと思います。

また、行動を減らすために何かを減らしたとします。

(例えばゲームの時間など)

3時間ある自由時間のうち、ゲームを2時間に減らしたとして、余った1時間は何をするのでしょうか。

その1時間に子どもが進んで行う代替案を提示しなければ、漫画やアニメを見たり、結局ゲーム以外の「親が減らしたいと思う行動」で、その時間を埋めてしまうことでしょう。

では、どうすればよいのでしょうか。

子育てのゴールを確認する

まず、子育てのゴールを確認することが大切です。

それは、多少の違いはあれど、「自立」が最終的なゴールになると思います。

大切なのは、目の前の子どもの行動で頭をいっぱいにしてしまうのではなく、

「自立」というブレない軸をもちながら、ゴールに近づけるためにどう対応していくかという視点をもつことです。

そうすれば、過度に感情的にならずに、

「この行動の意味は何か?」

「どうすれば自立に近づくか?」

という視点をもって冷静に対応を考えることができます。

では、具体的にどのように「叱らずに」対応していくのかを見ていきます。

叱らずに対応する方法

叱らずに対応する方法を、大きく4つに分けて説明します。

以下の4つです。

▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢

❶褒める

❷偶然の瞬間を待つ

❸イエローカードではなくレッドカードを出す

❹環境にアプローチする

▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢

❶褒める

「人間は行動を減らすよりも増やすことの方が簡単」ということを前にも述べました。

「褒める」ということは報酬です。

つまり行動の結果「褒められる」を経験すれば「接近感情」が生まれることになります。

ここで大切なのは、「完璧な状態」を褒めるのではなく、100の内1できても褒めるということです。

宿題をやるために重い腰を上げただけでも、「自分で決めたね」と褒める。

お片付けを10できなかったとしても、7~8は大人がやった上で残りの2~3を子どもにやらせて褒める。

毎回のように

「宿題をしなさい」

「片付けなさい」

と叱られているのならば、

「宿題や片付けは嫌な気持ちになる回避したいもの」

となって当然です。

それよりも、宿題やお片付けをしたらをしたらどんな報酬を得られるのか、を考えることの方が建設的です。

その報酬の1つが「褒める」なのです。

ここから先は

¥ 100

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?