大きな夢をもって、努力のいらない小さな一歩を踏みだす

「もし何らかのヒントが得られましたら、ぜひ努力のいらない小さな一歩を踏みだしてみてください。予想以上の毎日が始まります」

これは、神田昌典さんの言葉です。

少し前まで、彼は自身のYouTubeチャンネルの最後に、毎回この言葉を述べていました。

神田さんといえば、約2万人におよぶ経営者が集まる会をもち、手がけた書籍は累計400万部超えという天才マーケター。

そんな言葉の扱いにかけては神の領域にいる彼が、何度も言う言葉です。

僕は太字にした部分が気になりました。

「ぜひ努力のいらない小さな一歩を」ってとこです。

ちょっと意外だったんです。

だって、彼は「でっかい夢を描け」ってことを本にしているような方です。起業するなら、「最低でも売上を100億円にするプランから考えましょう」なんて平然とおっしゃる方なのです。

大きく考えることと、努力のいらない小さな一歩。

この2つ、どうつながってくるんでしょうか?

<歌いながらでもドライブを楽しめる理由>

答えとしては非常にシンプルで、

夢に近づくための行動を自動化する必要があるからです。

なぜなら、「ホールケーキを1人で頬張る」みたいなもの以上の大きな夢は、何か一つの行動で叶うものではないからです。

車の運転で考えてみてください。

ひとつひとつは単純な動きの複雑な組み合わせを、あまり意識せず、“自然に”行えるようになって、はじめて音楽を聴いたり、友人と会話したりしながら運転ができるようになったでしょう?

つまり、「ドライブを楽しむ」という夢のためには、運転に必要なひとつひとつの動きを全部、同時に、流れるようにできていなきゃいけないのです。

もっと大きな夢でも同じ。

というか、もっと意図的に習慣化する必要があります。

たとえば、神田さんのような日本一のマーケターになる!

と夢を持ったとしましょう。

それが叶っているとき、どんなことが当たり前にできていないといけないでしょうか?

想像でしかありませんが、

毎日何万字も書いたり、

洋書も含め何十冊も本を読んだり、

何十個もクリエイティブなアイデアを考えたり

でしょうか。

ひええと思うかもしれませんが、たぶん神田さんにとってはこんなの苦でもなんでもないでしょう(※想像です)。

僕らが歯を磨いたり、日記をつけたりするように、神田さんはそういう習慣を持っているのです。

だから、進化し続けられる。

納得納得。

はいはい、終わり終わり。

私にはそんな大層な習慣をつけるなんてできません。

と思っていたら、ここでほら、神田さんのあの言葉のお出ましです。

「もし何らかのヒントが得られましたら、ぜひ努力のいらない小さな一歩を踏み出してみてください」

<世界一自信のない人たちが次々変わった場所>

この世でもっとも打ちのめされ、

自分が前進することを信じられずにいる人が

集まる場所はどこでしょう?

20世紀最大の心理療法科ミルトン・エリクソンの診察室は、間違いなくそのひとつでしょう。

エリクソンの元を訪れる患者は、

いわば失敗のスペシャリストたちです。

長年抱える問題に苦しみ、解決のためにあらゆる手を打ち、たくさんのセラピストの力を借り、そして何度も何度も、何度も!

打ちのめされることを繰り返してきていました。

そのため、彼ら彼女らの多くは、きっとアメリカが誇る最高の心理療法家ミルトン・エリクソンをもってしても、私の問題だけは解決できないに違いないと思い込んでいます。

さっきの章を読んでいた時の状態と似ていますね。

その思い込みは、見事にエリクソン先生に破壊されてしまいます。

さてさて。

今日は、エリクソン先生のカウンセリングの一例も取り上げながら、どのようにして私たちが自分を変容させていくことができるかという話をしたいと思います。

望ましい習慣を身につけたり、悪癖をやめたりするのに手こずっている方には参考になることが多い内容になっているかと思います。

<変化が早すぎると危ない>

あるとき、難治性の皮膚炎を抱える男性患者が、

彼の待つ診察室へやってきました。

男性の全身にはおびただしい数の発疹があり、大変不快な様子です。長年不眠に苦しみ、顔や脚、腕、背中の痛痒に苦しんでいました。

診察したあと、エリクソンは訊ねます。

「まったく目立たない改善でも、やってみようと思いますか?」

彼は返事をもらう前に説明を続けます。

もし1週間で100万分の1パーセント改善したら、2週間で改善は倍の100万分の2パーセントになり、3週間後にはさらに倍の100万分の4パーセントになるが、ほぼ間違いなく、変化は目立たないままだろう。

男性はすぐに、その考えに夢中になりました。

エリクソンは「21週間後には完全に1パーセント改善している」といい、「ただし、それもやっぱり気づかない程度だ」と指摘します。

ただ、ここから様相が変わります。

「しかし」と、エリクソンは険しい顔をしていいます。

「さらにもう8週間、倍の改善率で進んでいくと、128パーセントになってしまいます。それだと、一生続く症状の減少度としては早すぎます」

たしかに、2の7乗は128ですからね。

意外と短期間で100%を超えてしまう。

<気づかないほど少しずつの変化でいい>

男性は、それでは早すぎるという点に合意し、その後も大きな関心を抱いて、前進はゆっくりのままがいいというエリクソンの主張のロジックを追いつづけました。

セラピーでは、その後も同じような話が続き、満足した男性は帰ります。

これで変化が起きるのだろうかという不安はなくなっていました。数週経っても、焦ることはありません。

なんせ、21週間くらいは気づかない程度にしか変化しないのですから。

逆に言えば、男性は気づかないけれども変化は進行していると信じられるようになったということです。

この時点で、彼の中にある自分が抱えているのは<どうすることもできないひどい皮膚炎>だという信念が崩されているのがわかるでしょうか。

しばらくして、エリクソンの元へ男性が報告にやってきます。

「髭を剃っているとき、不意に気づいたんです。いつもなら顔が血だらけになるのに、なっていないじゃないか、って。それどころか、この1週間ずっと、以前のように血が出ることがなかったことにも気づきました。もう、びっくりしたのなんのって。で、ふと胸を見ると、引っ掻き傷がなくなっていて、肌がほとんど治っているじゃありませんか。脚を見ると、そっちも良くなっていました。その後、先週は毎晩よく眠れていたことにも気づきました。不眠なんてどこへやら、です。」

男性が抱えているような皮膚病にとって、いちばんの特効薬は、気にしない、ということでした。つまり、かきむしってしまう行為を、少しずつでも減らしていくことです。

<雪だるま式にふくらむ変化>

エリクソンが先ほどの事例で使ったテクニックを、

専門用語では、前進戦略と呼ぶそうです。

このワードを説明するとき、エリクソンは頻繁に、自分で「等比級数的前進」と呼んでいるテクニックに言及しました。

わかりやすくいえば、雪だるま式の前進と言えるでしょう。

このテクニックでは、最初に、未来の成功に向かう小さなステップ、——ばかばかしいほど小さいので拒否することもできないようなステップ——を導入します。

どれだけひどいダメージを受けている患者の場合であれ、その治療課題のなかには、あまりに簡単で小さなことだから、ちょっとやってみようかと思えるようなことがある。

こうしたとてつもなく小さなことは、大きな変化を起こすためのとっかかりとなります。

エリクソンは、治療上の変化の中に、いずれは遠く山のふもとまで転がって雪の大玉となるような、緻密に設計された直近の成功体験をさしこみました。

<前進>の新たな兆候がひとつ見えるたびに、その人は力をつけ、次の難題に立ち向かう用意ができる。

そのような関わり方の結果、さっきの皮膚病の男性のように、気づけば、変革と呼べるような、ずいぶんと大きな違いが生まれていたみたいなことになるわけです。

患者の気付かないうちに大きくなっていくのは、変化だけではありません。

次々と小さな前進を積み重ねるうち、「継続して成果を上げたいという希望」も「次第に大きなものに」なっているのです。

こうしたことから、エリクソンはこんなことを述べています。

「もし相手を一インチでも動かすことができれば、あとでその相手をひっくり返すこともできる」

<8年で400倍になった習慣>

小学校か中学校で聞いたことのある方もいるかもしれません。

1円からスタートして、毎日金額を倍にして貯金していったら、1ヶ月(31日)でいくら貯まるでしょう?

計算すると2147,483,647円になるそうです。21億円越え。

たいていの人はこのことを知ると衝撃を受けるはずです。

とはいえ、もちろん、今日1ページ本を読める人が1ヶ月後には1日に何億ページも読めるようになる、なんてわけはありません。

でも、確実に毎日1ページだけ、1行だけでも本を読むようにしたら、1週間後には2ページくらい、2行くらい軽く読めるようになっていると思いませんか。たぶん、必要な時間は2倍もいらないでしょう。

読むのに慣れて、スピードも上がって、だんだん楽しくなってきて、2ヶ月後には、偶然にも1日に30ページ読んでしまう日が訪れるかもしれません。

これは快挙です。1年で1冊も読んだか怪しかった人が、たったの2週間もいらずに1冊読めてしまうのですから。

そうはならない、なんて言い切れませんよね。

それくらいささやかな変化でしかありません。

ちなみに、僕自身は、毎日10文字だけ日記を書くというのを中学生の時に始めました。10文字も書いてたんです。すごいでしょ?笑

あれから8年経って、今はライターもしていますし、毎日4000字くらい、月に12万文字くらいは難なく書いています。

変化のスピードがゆっくりなおかげで、何兆文字も書いて地球を文字で埋め尽くすようなことにならなくてほんとうによかった。

<変化が雪だるま式だということは…>

すごくすごく小さなことから始めても、

時間さえあれば、巨大な変化になってしまう。

それがここまでの話でした。

育てたい習慣があったら、ぜひ小さな種を1粒蒔くような気持ちで気長に育てていってください。毎日の水かけ、肥料(「今日も1行読んだ!よくやってる!」という祝福)を忘れずに。

このプロセスは、ごく小さなステップでゆっくり始まったときにもっとも効果を発揮するのです。

さて。ここまでの例は、割と意図的に育てる習慣の話でしたが、世の中それだけではありませんよね。

雪だるま式の前進は、次のことも意味します。誰に言われなくても、誰が見てなくても勝手に何度もやってしまうような行動は、飛び抜けた才能になりうる。

たとえば、僕の友人で自分がハマっているものを布教せずにはいられないオタク気質な人がいます。

彼女にとって、自分が勧めたものを人が実際に生活に取り入れてくれるかどうかは二の次の問題です。もちろん、仲間が増えれば嬉しいけど、そうじゃなくても一向に構わないのです。だから、あんまりウケが良くなくても、頻繁に「ね、脱出ゲームしない?」と周りに勧めることができる。

それを見て僕は「君には布教の才能がある」と伝えたのですが、彼女はポカンとしていました。彼女自身にとっては、まさにそれが自分が嫌われる原因で、治らない病気みたいなものだと思っていたのです。

でも、この能力って、営業を経験して苦戦している方にとっては喉から手が出るほど欲しいものじゃないでしょうか。

相手の反応に関わらず、自分がいいと思ったものを淡々とおすすめしつづけられる。これって、すごいことですよ。

彼女にそのことを力説したら、「たしかに!」と言ってくれました。

おそらく、布教が自分の強みだと気づいた彼女は、今後意識的にその能力を磨けますから、あと10年もすれば(まちがいなく30年後も何か布教してるだろうし)、最強の営業職か、インフルエンサーか、教祖になっているはずです笑

みなさんも探せば、こんな感じで、昔から意識していたこととか、考えていたこととか、よく繰り返していたことってあると思います。

そのクセを「能力」と捉えた時に、腹の底からうらやましがってくれるのがどんな人なのか、考えてみてください。「いいよな、あんたはずっと小さい頃から好きでそれが続けられて」みたいに言ってくる人。

彼の声に耳を傾ければ、自分の才能がわかるはず。意識的に伸ばしたら10年後にはどんな大きな雪玉になっていることか。

※今の時点で、まだ残りの寿命が50年以上はあるだろうって人は、世界をひっくり返してしまうかもしれないので気をつけて。

逆に言えば、誰かにやらされているからやっているだけで、いずれ強制されることがなくなればやめてしまうだろう行動からは、さっさと手を引くのが吉ということです。

クセとして苦もなく20年やってきた相手と闘うなんて部が悪すぎます。

<長期的に必要な力をタイニー・ハビット化しよう>

ここまでの結論。

今から育てるにせよ、これまで短所と思ってきた才能にせよ、人生という長期スパンで見て育てていきたい習慣は、バカバカしいくらい小さいサイズのことから始めてしまえばよろしい。

このバカバカしいくらい小さいサイズの習慣を、ちょっとかっこいい言葉でいうと、「タイニー・ハビット(極小習慣)」となります。

で、下に貼り付けてあるリンクが、タイニー・ハビットについてとてもわかりやすく、図解も豊富にまとめられた本なのですが、とってもおすすめです。

「何やっても続かない」と言って、僕に相談してきた女の子にここで得たツールを使ってアドバイス・サポートしたら、2ヶ月くらいで資格取得の勉強と筋トレ、それから水泳の習慣(週に何キロも泳いでいる)が身についていました。

彼女がすごいのか、この本がすごいのかは、買って読んでみればわかるはず。

おいおい、最後に宣伝だけして終わるなんて、印象悪いぞと思われるかもしれないので、要点をお伝えしましょう。

<フォッグ行動モデルの「3つの要素」>

前掲書では、「人の行動が起こる仕組み」について、次のように一つの式で説明しています。

B=MAP

日本語で書き直すと、

行動=モチベーション・能力・きっかけ

「ある行動が起きるのは、MAP(モチベーション、能力、きっかけ)が、一定の条件を満たしたときだ。『モチベーション』とはどれだけそれをしたいかというあなたの思い、『能力』はその行動に対する自分の能力の高さ(やりやすいか、やりにくいか)、『きっかけ』は行動をうながす何らかの刺激を意味する」

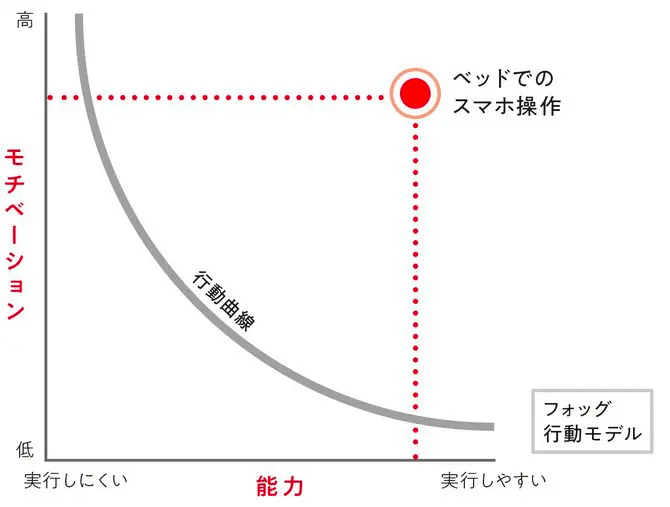

これを図解にしたものがこちらになります。

一例として、ベッドでのスマホ操作がやめられない女性の行動が点で位置付けられていますね。この図、わかりやすくて大好きです。

作者は言います。習慣として根を下ろす行動は、行動曲線よりもつねに上に位置している!

ということは、やめたい行動は実行しにくくして、続けたい行動は実行しやすくしていけばいいってことが容易に読み取れます。

実際、この図に例として載せられてしまった、深夜にスマホいじりが止まらない女性は、夜スマホをキッチンに置き、寝室では昔ながらの目覚まし時計を使うことにしてこの行動をやめています。

スマホと物理的な距離を保つことで操作をやりにくくし、深夜や起床時にスマホを見る「きっかけ」を完全に排除したのです。

大丈夫、ここまでの章で見たように、小さな習慣はやがて大きな習慣に育っていくんですから。

<習慣づけの3つのステップ>

この原則を踏まえた上で、次のシンプルな3つのステップによって、習慣を変えていくことができると言われています。

STEP 1 : 身につけたい「行動」を選ぼう

習慣づけの第1歩は、自分が身につけたい習慣を選ぶことです。生み出したい「結果」やこうなったらいいなという「願望」ではなく、「行動」を選んでください。

「行動」とは、 今すぐに、またある特定のタイミングで着手できることを指します。たとえば「20万円貯金する」は、結果です。

今すぐに、ここで、20万円を貯めることはできないでしょう?

そして、お気づきの通り、ある「願望」にたどり着くための手段は無数にあります。試しに、健康的な体を手に入れるために人が取れる行動を思いつくだけ挙げてみてください。30はあるんじゃないでしょうか。

その中から、自分に合ったものを選んでください。

おさえるべきポイントは2つ。

・自分のしたいことで、

しかも願望の実現に大きく貢献する行動

・ものすごく急いでいても、

やる気がなくても、体調が悪くてもできる行動

これまでの章で散々見たように、できるだけ小さく、バカバカしくてやらない方が難しいくらいのを選んでみてください。

「今日は最高の日になるぞ」と1回言う、とか。

STEP 2: 効果的な「きっかけ」にくっつける

小さな習慣も、モチベーションの高いことも、きっかけなしには発動しません。シャワーのあとは、体を拭く。体を拭いたら、ベッドルームに行く。

「〇〇したら〜する」というのは習慣化のための強力な「きっかけ」の一つです。さっきのだと、朝起きて、床に足がついたら「今日は最高の日になるぞ」と言うとか。

他にも、

スマホを触りたくなったら、とりあえず1回深呼吸するとか。

仕事に手をつける前に、1行だけ本を読むとか。

身につけたい習慣と同じくらいの頻度でしていることとくっつけると良いかもしれません。

他に「〇〇するときだけ〜する」というのもあります。

掃除をする時だけ、イヤホンで音楽を聴く、とか。

自分の好きなことと抱き合わせる形で、ちょっとがんばる必要のあることをやってしまおうという算段です。

STEP 3: ただちに「祝福」する

このステップはバカバカしいようにも見えますが、極めて重要です。

とにかく小さくてもいいので、願望に近づくことをしたら、必ず自分に報酬を与えること。

心地よい気分には、新しい習慣を脳に定着させる働きがあります。 祝福は驚くほど効果的で、手早く簡単にできて、しかも楽しいということはすぐにわかるはず。

1行本を読んだり、10文字文章を書いたりしたら、好きな飲み物を飲んだり、自分のことをすごいと言ってみたりします。

悪い習慣をちょこっとでもやめることができたら、ただちに何か楽しいこと、嬉しいことを自分にしてあげてください。

「スマホを我慢できた忍耐強い戦士よ、歌え!踊れ!」的な感じでしょうか。僕は歌うのが好きなので、前進行動を取れたら、その瞬間に一番歌いたい曲を口ずさみます。

<続ければ、それ自体が報酬になる>

最後に、朗報です。

人は変化を起こすのが難しいと思われているのには、一理あります。

これのどこが朗報なのかというと、繰り返している行動はそれ自体が報酬になることを意味しているからです。

つまり、繰り返せば繰り返すほど、次もそうするのが楽になっていくということです。

おまけに、意識的に上達することを目指して取り組めば、「充足(楽しさ)」を味わうこともできます。

スポーツの世界で、プレイに完全に没入しているとき「ゾーンに入ってる」なんて言ったりしますよね。

心理学の世界では、これを「フロー状態」といって、

この分野の第一人者であるチクセントミハイ博士は、

できるだけ多くフローを体験するように自分の意識を組織できれば、生活の質は必然的に向上するようになる。

と述べています。

なぜなら、この「フロー」状態が人に「充足(楽しさ)」をもたらすからです。これ、前回の記事で詳しく扱いましたが、「快楽」に対して「充足」は人生の質を向上させるという話でしたよね。

快楽ではなく、充足(楽しみ)を求めれば、少ない量で自分独自に楽しむことができ、成長した感覚を得られます。そこには自信や誇りも生まれてくる。

楽しみは、振り返ってみて、人生を豊かにし、また未来に立ち向かう自信を与えてくれる思い出の土台となものである。

忘れちゃった方は前回のを読んでみてください。

<今回のQuestions>

<今回のお礼>

今回もコッテリした重量級の記事でしたが、最後まで読んでいただきありがとうございました。

もし何らかのヒントが得られましたら、ぜひ努力のいらない何らかの小さな一歩を踏み出してみてください。

最後に、みなさんにひとつだけ。

よかったら、スキ・フォロー・シェア・コメントなどで僕を鼓舞してください。僕の行動曲線の中でnote執筆のモチベーションが上がります。

<一応自己紹介>

これを書いている久高は「やさしく、かしこく、おもしろく」という方向性を持って、対話・執筆・指導・企画・読書という武器を生涯にわたって磨きつづけていく人間です。肩書き的にはライターです。今はね。

その先で、何十年かかるかわかりませんが、世の中から希望ときっかけの格差をなくしたいと考えています。

人々を、より長期的・大局的・戦略的に動けるようサポートすることで、苦痛を減らし、生きる楽しみを見出せるようになってもらいたいのです。

人に説明するのが好きで、何時間でも真剣に話を聞けて、乱読家で、新しいものを生み出すのが好きな僕だからこそ、喜んでやれることだと思います。

どうか応援よろしくお願いします。

サポートいただいたお金は、僕自身を作家に育てるため(書籍の購入・新しいことを体験する事など)に使わせていただきます。より良い作品を生み出すことでお返しして参ります。