【前編】校閲記者がうだうだ考える「宮崎駿」と「宮﨑駿」

「宮﨑 駿 監督作品」

泣く子も黙るスタジオジブリ作品「君たちはどう生きるか」が公開された2023年夏、校閲部内(の一部)に動揺が走りました。

宮崎駿が「たつさき」になっている…ざわ…ざわ

アシタカ「じいじ、何だろう」

じいじ「分からぬ。人ではない」

アシタカ「村の方はヒイさまが皆を呼び戻している」

じいじ「来おった……タツサキだ!!」

アシタカ「タツサキ!?」

♪ デッデー、デデデッデー

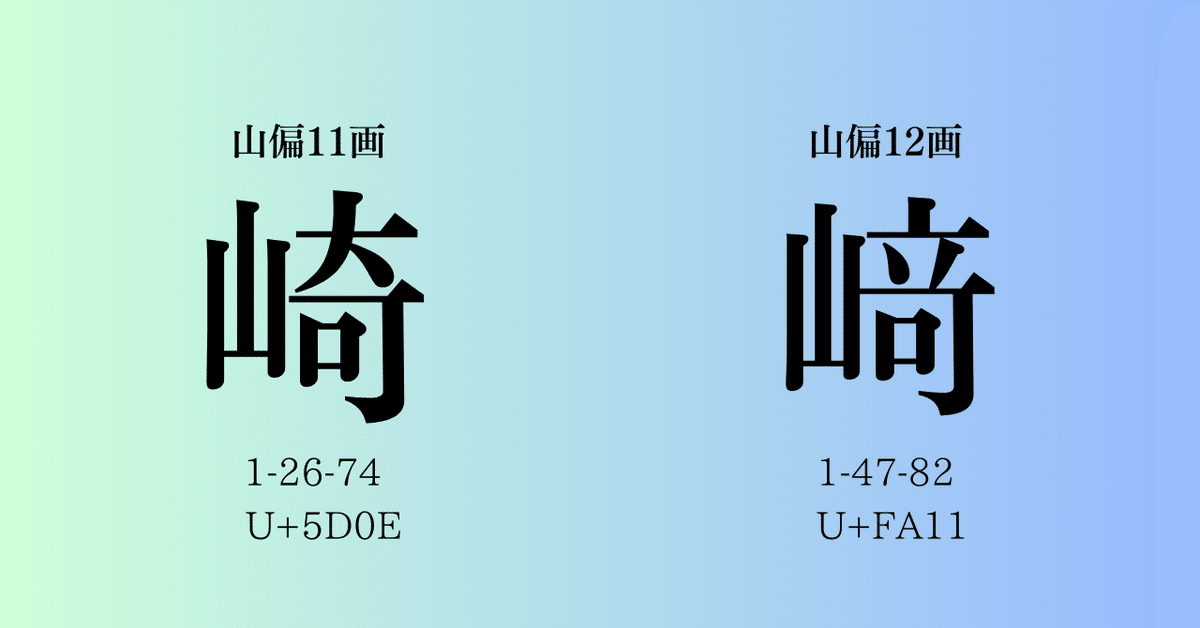

映画ポスターの監督名表記がこれまでの「宮崎駿」から「宮﨑駿」にさりげなく変わっていました。「たつさき」とは、「崎」の右上が「大」ではなく「立」のようになっている字体の俗称です。

タイトルとポスター以外、情報を出さないという思い切った宣伝方針の中、その一文字の存在感は際立っていました。私たちのように「文字」を相手に仕事をする者にとってはなおさらです。

後述するように、宮崎駿監督が「たつさき」を用いるのは初めてではありません。しかし自身の長編監督作で「たつさき」を明記した上でこれほど大々的に「たつさき」表記が公式筋で統一され、かつメディアをはじめ世間一般が広く追従したのは初めてのことです。歴史的著名人(と言っていいでしょう)の名前の表記変更が世の中に波及する様をリアルタイムで観察できることには興味深いものがあります。

公式筋がほぼ「宮﨑」で統一を打ち出したのに倣うかのように、出版分野では「たつさき」にすることがかなり多い印象です。特段アニメや映画関連でない書籍の中でも「宮﨑」表記を見かけます。

テレビでは(ネット上に残る動画を覗いた限りでは)ジブリと昔から関係が深く、今般親会社ともなった日本テレビをはじめ、NHK、フジ、TBSで「たつさき」が確認できます。

さて我らが新聞はどうかというと、一部夕刊紙、スポーツ紙に加え、全国紙ではこれまたジブリと関係が深い読売新聞が「君たち~」の公開日発表(22年12月)から「たつさき」に切り替えています。

その他ネット上ではメディア、団体、個人によって当然まちまちですが、「たつさき」にしている例も少なくありません。「たつさき」が表示できない可能性を考慮してか、従来通りの「宮崎」で書いていても〈崎は「たつさき」〉と断りを添えていたり、アカデミー賞受賞を祝した岸田文雄首相のX投稿が「宮崎」であることに「崎じゃなくて﨑だぞ」と指摘するアカウントがいたり。

サツキ「崎だけど、﨑じゃなかった!!」

少なくとも作品クレジットや本人名義の著書など公の場面では何十年間ずっと標準的な「宮崎」で通してきた駿監督が行った今回の表記変更はそれなりの波紋を呼んだといえます。

変更はいつからなのか?

今般の表記変更はいつからなのか。現在ジブリ公式サイト内の主要部分では「宮﨑」になっていますが全てに遡及適用はされていません。つらつら見ていくと、オヤ、ここは変えなくていいのだろうか、とつい職業病で嫌味が。随時更新の「最新情報」欄を(告知枠なので遡及適用しないと仮定して)たどると、21年3月にはすでに「宮﨑」が見え、「君たち~」の公開日発表(22年末)よりも存外前からだと分かります。ジブリ発行の小冊子「熱風」内でも同時期21年春に「宮﨑」が現れ、その後しばらく徹底はされないながら散発的に「たつさき」が登場し、「君たち~」周りをはじめ「宮﨑」にほぼ統一されて現在に至ります。

この21年春ごろに何があったかというと、「アーヤと魔女」の劇場公開決定の告知です(その後コロナで延期)。その予告編やポスターに「企画:宮﨑駿」と堂々記されています。なお「アーヤ」は前年12月にNHKで先行放映されており、その時点の告知キービジュアルや同時期刊行の関連書ではまだ「宮崎」。ジブリ公式サイト21年1月の新年あいさつでもまだ「宮崎」、1月刊行の豪華本の書名は「宮崎駿とジブリ美術館」(岩波書店)。これらのことから「君たち~」につながる表記変更の端緒は21年2月、「アーヤ」の劇場公開発表時、といえそうです。

実はもっと前から

ちょっと古いファンなら周知の通り、宮崎監督が「たつさき」を用いることは従来も少なからずありました。特に模型誌発表の漫画連載やコメント文などでの手書き署名では1980 年代から「宮﨑」の例が多数あります(ただしあくまで「手書き」ということに留意)。

「アーヤ」以前の映像作品内ではどうか。ジブリ美術館用短編「毛虫のボロ」(18年)のクレジットで「宮﨑駿」、ぐっとさかのぼって「くじらとり」(01年)で「宮﨑はやお」となっているそうです(映像研究家・叶精二さんの旧ツイッターによる)。なおこれらのクレジットが手書き(風?)であることは興味深い点です。この手書きクレジットは長編では「崖の上のポニョ」(08年)からだと思いますが、そこでは「たつさき」ではありません。

さらに前のものでは「もののけ姫」(97年)。ポスター、本編クレジット等の表記は普通に「宮崎」ですが、ブルーレイ収録の「予告編集」を見ると最初期の「特報」から各種予告編、公開後のテレビスポットの中でなんと「宮﨑」「宮崎」が混在しています。しかもわずか1、2分間の一つの映像の中で表記が食い違っているものまで。チェックミスなのか別にどっちでもよかったのか、表記のゆれを気にするのは校閲記者のさがなので、発見した時にはしばし呆然としました。映像中での「活字」(印刷書体)の「宮﨑」はこれが最も古いかもしれません。

公の「宮崎」、私の「宮﨑」?

なぜここにきて大々的に「宮﨑」表記になったのか、その理由は定かではありません。何しろ映画自体が「ほぼ宣伝なし」であり、監督本人も近年はメディア露出を控えて多くを語りません。推測にとどまりますが、従来「宮﨑」が用いられたのが自筆の署名や、短編の手書きクレジット、趣味要素の強い漫画連載といったものだったことからは、公的・大規模なものには「宮崎」、私的・小規模なものには「宮﨑」という区別をみてとることもできなくはありません(「もののけ姫」は当時「集大成」「引退」と言われていたので「大規模でありつつ私的」?)。単に昔は「﨑」が印字しにくかった、という事情もありそうですが。

「君たち~」のパンフレット等が「自伝的ファンタジー」と明言する通り、母の闘病、軍需産業に従事した父など一部設定は自身の幼少期と重ねられています。サギ男のモデルは鈴木敏夫さんなんだとか。「大伯父は故高畑監督」「積み石はこれまでの監督作品」など監督本人に寄せた解釈も盛んになされます。さしもの宮崎駿監督も老境に入り、長編としては「遺作」になってもおかしくはない。そんな本作に、もろもろ思うところあって名前の表記もより私的な方に立ち返った、ということかもしれません。主人公名が旧字(眞人)なのも異例です。ポスターの「﨑」の一文字が映画の内容をひそやかに象徴しているようでもあります。

新聞紙面の漢字

さて、ここからがようやく校閲のゲンバの話です。「ジブリにしか興味ねえし」という方はとばしていただいても結構ですが、ジブリがお好きな方こそは西司朗のような寛大さで読んでいただきたい。

雫「あの、今すぐ読んでいただけませんか。何時間でも待ってますから…つまらなかったらすぐやめていいんです」

西司朗「分かりました。すぐ読ませてもらいます。さあ火のそばへ。今日は冷え込む」(パロディーなし)

新聞は紙面で使う漢字の字種、字体、音訓について詳しくルールを設けています。中日新聞の場合は基本的に共同通信用語集の「漢字表」を用います。ここでは「人名の字体」に話を限って簡単にまとめます。

◆常用漢字で書けるものは旧字などの異体字も常用漢字の字体を用いる

櫻井→桜井 國廣→国広 瀧澤→滝沢 美來→美来(旧字→新字)

髙山→高山 舩木→船木 (俗字→正字)

(「崎」は常用漢字でありここに該当する)

◆常用漢字外についても国の表外漢字字体表などを基に使用字体を限定

凛→凜 槇→槙 鴎外→鷗外

簡単な字体にするとは限らず、桧山→檜山、大薮→大藪のように常用漢字外の場合は逆に「複雑な字体」を使うことが多い。また、同じパーツを使っていても、常用漢字の「麺」は左側が「麦」だが常用外の「麴」は「麥」(紅こうじサプリ問題での表記の混乱はこれによる)、遠藤さんは一点しんにょうで辻さんはむしろ二点しんにょう、といったことが生じる

◆本人側から字体の要望があればそれに従い、著名人の場合は「この人の字はこれとする」旨社内で通達がなされる

小沢→澤征爾 澤穂希 倉本聡→聰 浜→濱口竜介

山県→縣亮太 菊地凜→凛子 [敬称略]

有名人だけ特別扱い、ではなく一般の方でも字体の意向が取材時に確認できていればそれに従う

◆字体差の大きい異体字を中心に、人名であれば使い分けるものもある

芦・蘆 秋・穐 国・圀 条・條 園・薗 島・嶋・嶌 岳・嶽 富・冨 野・埜 淵・渕 万・萬 峰・峯 竜・龍 館・舘

◆歴史上の人物、創作の登場人物などは事情が異なる場合も

歴史上の人物は新字体を基本とする(東條→条英機)。なお坂本龍馬と芥川龍之介は例外扱い。「君の名は。」の「瀧」を「滝」にはしない。我らが「眞人」も同様

字体とアイデンティティー

いかがでしょうか。このような規則に従う限り普通は「たつさき」を紙面で使うことはできません。新聞表記の理屈ではあくまで「宮崎駿」なのです。

記事中の人名表記で問題になるのは、本人が希望する字体と新聞表記とが異なる場合です。「この字体は使えないので変えてください」と出稿部署に修正を依頼することには正直言って若干心苦しいものがあります(そして却下されることも)。本人がその字体に個人のアイデンティティーを託しているとしたら、それを新聞社が(あえていえば)「ねじまげる」ような行いは傲慢なのかも、という疑念もよぎります。荻野千尋を「千」にしてしまった湯婆婆のように…

「眞人というのかい。ぜいたくな字体だね。今からお前の名前は真人だ。いいかい、真人だよ。わかったら返事をするんだ、真人!」

…字体によって「眞人」と「真人」で何かしら印象が変わるのは認めざるを得ません。

「崎」にとって「正式」とは何か

ネット上のニュース記事で「宮崎の崎の正式表記はたつさき」という注記を付けるものがあります。さてこの場合の「正式」とは何ぞや。

例えば新字「沢」に対する旧字「澤」は以前の「正字」で、伝統的には「正式」な字体といえます。ところが「崎」は成り立ちからいっても「崎」が昔も今も「正字」であり、「昔の正字=旧字」は存在しません(「崎は旧字体のたつさき」と注記するネットニュースを見かけましたが…)。「﨑」は使われていくうちに元の形が変化した俗字(異体字の一種。別体とも)です。公的な標準字体たる常用漢字の字体という点でも「崎」がむしろ「正式」で、「﨑」が傍流でしょう。

ムスカ「私の名前はタツサキ・パロ・ウル・ラピュタ。君の一族と私の一族は元々一つの『崎』だったのだ。地上に降りたとき二つに分かれたがね」

日本語学者の今野真二さんは漢字の「公性」と「私性」ということを述べています。

漢字が帯びていた「公性」は後退しているように感じる。(略)現在は、漢字と「私性」とが結びつきつつあるのではないだろうか。「自分」なりの漢字の使い方、「私」の感覚に基づいた漢字の使い方、そうした漢字使用が拡大していくようにみえる。

漢字の「公性」からすれば正式かつ正統なのは「崎」である一方、漢字の「私性」を重んじれば、本人がいうのだから学問やお上がどうあれ「﨑」こそが一族の(?)伝統としても個人の尊重という点でも「正式」ということになるでしょう。こと氏名に関しては漢字の「私性」の方が優勢らしいのは人情としてはひとまず自然なことに思えます。

しかしそれでもなお新聞が字体を制限しようとするのはなぜなのか…?

後編につづく!