骨盤の構造と下肢抗力について

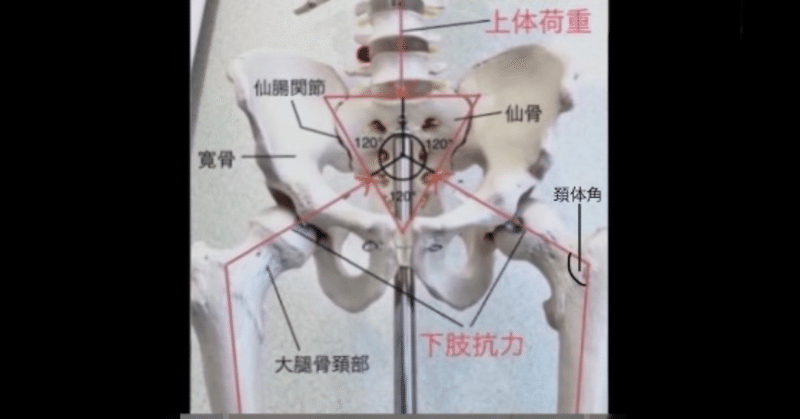

ヒトの骨盤は左右の寛骨が背骨の土台部分である仙骨を斜め下(外下方)からVの字型に挟み込んで支える作りになっています。これはヒトが直立位の動物だからです。長時間上体荷重を受けるためにそのような作りになっています。(四足獣や類人猿の骨盤は上体荷重をそれほど受けることはありませんからそのようにはなっていません。)

そして上体荷重をしっかりと受け支えるためには寛骨を斜め上(内上方)に押し上げる力が必要になります。この力となるのが股関節を介した下肢抗力です。下方からの下肢抗力を内上方に変換するために大腿骨の頚部(骨頭)は斜めに向いています。大腿骨骨幹部と頚部の角度を頚体角と言いますがヒトの頚体角は概ね120°です。四足獣や類人猿はもっと小さく、直角位に近いです。

上体荷重、右下肢からの抗力、左下肢からの抗力、この3つの力が左右の仙腸関節において拮抗することで骨盤部の安定が保たれています。そのため下肢抗力が減弱してくると寛骨が上体荷重を受け支えることができなくなるので、仙骨が下方に落ち込んできます。それによりいわゆる背骨の歪みやひいては姿勢の悪化ということに繋がってくるわけです。

下肢抗力の減弱というと分かりにくいですが、例を挙げるとすれば、座りの時間が長いとか片方の脚に体重をかけがちといったことです。このあたりはイメージしやすいと思います。それともう1点、立位や歩行時につま先が外向きだと下肢抗力が弱まりやすいです。

つま先が外向きになると大腿骨の向きも外旋と言って外向きになります。すると大腿骨頚部(骨頭)の向きも変化し、寛骨に加わる下肢抗力のベクトルも変わってきます。下肢の外旋が強くなればなるほど、仙骨と寛骨の繋ぎ目である仙腸関節に下肢抗力が伝わりにくくなり、骨盤部の安定性が低下していきます。いわゆるがに股の方をイメージして頂けると分かりやすいと思いますが、普段からつま先が外向きの方は一般的に骨盤部が不安定で姿勢も乱れがちです。

つま先の向きに関しては比較的感知しやすく、また改善しやすいポイントであると思います。また普段お仕事などで座りの時間が長い方はできるだけ歩く時間を作る、片方の脚に体重をかけがちの方は左右の脚に均等に荷重する意識を持つといった点に留意して生活して頂ければと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?