2023年6月の記事一覧

「ふーん」の近代文学⑫ 色んな終わりがあるけれど

三島由紀夫が最後の最後、自身の文学に「ふーん」したように見えるのは、『豊饒の海』が五部作の予定だったものが四部作になってしまったから転生と同時存在と二重人格とドッペルゲンゲルの物語――人類の普遍的相、人間性の相対主義、人間性の仮装舞踏会が書かれなかったからだが、私にはそもそも楯の会がどうも気に入らない。

あんなものがなかったらなと思わないではない。いや思う。

三島由紀夫にはペンで戦う式の

芥川龍之介の『邪宗門』をどう読むか⑩ 切支丹ものか敵討ちものか

そういえば、九章から十二章までの間、若殿様は登場しない。何か用事があったのか?

やはり切支丹ものなのか

やはり『邪宗門』は切支丹ものであったかと、「頭を濡らすと云う、灌頂めいた式」で臭わされる。女菩薩、天竺、震旦と目くらましをしながらやはり十字の護符とこの洗礼の儀式は基督教を仄めかすものであろう。

そう気が付いてみて、キリスト教の沈黙を貫く神のイメージが大きく突き崩されていることに改め

「ふーん」の近代文学⑦ 「ふーん」できなかった人

いくらなんでもさすがに村上春樹を近代文学の枠組みで論じるのはどうかという人もあるかもしれないけれど、村上春樹という人は夏目漱石や谷崎潤一郎作品なんかも読んでいて、世界的に見れば今や夏目漱石のエバンジェリストでもあり、なかなか捨てておけない人なのだ。そして近代文学が抱えていた本質的な問題と云うものに直結している。

そもそも例えば三島由紀夫は一般的には戦後派に括られていて、近代文学という枠組みは

「ふーん」の近代文学⑥ 3/5って何?

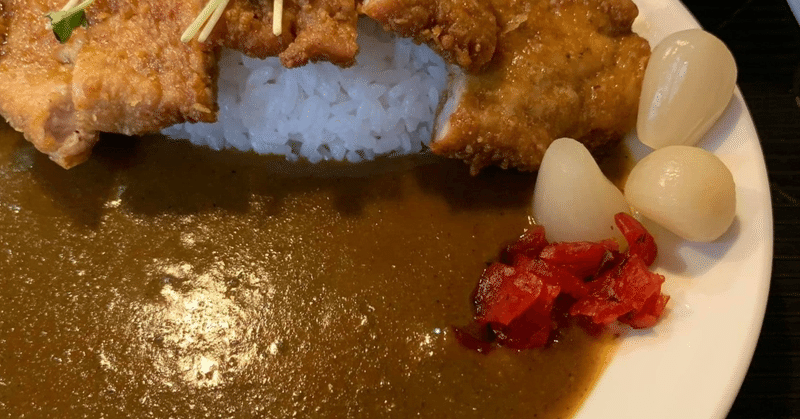

兎に角ラーメンでも本でも☆☆☆の時代です。例えば定年退職したサラリーマンが社会性というものを失ってしまい、唯一の社会とのつながりとしてラーメンの食べ歩きをして「食べログ」なんかに記事を書くのと「読書メーター」に記事を書くのは基本的に自我を保つための「対象」を持つための行為なんですね。

この「対象」と向き合わないと自我と云うものが崩壊、あるいは散逸してしまう。自分と云うものが無くなってしまう。

「ふーん」の近代文学⑤ 三島由紀夫の私小説観

三島は「自分の問題が人にも大きな影響を与えるだろう」という考え方を否定する。これは平野啓一郎がデビュー当時雑誌『Spa!』か何かのインタビューで語っていた内容「僕は基本的に私的なことはどうでもいいと思っているんですよ」と妙に符合する。

あ、その前に三島由紀夫が何故近代文学なのかというと、

こういうことだ。三島の語彙は江戸より古い。平野啓一郎が『日蝕』で見せた擬古文も「徒歩(かち)より」な

芥川龍之介の『偸盗』をどう読むか④ 何故この題なのか

『偸盗』と『盗賊』

芥川龍之介の最初の長編小説への試みが『偸盗』であったと言われることもないが、三島由紀夫の最初の長編小説への試みが『盗賊』であったと言われることもほぼない。それは『盗賊』など無視して『仮面の告白』から書き始めた方が「三島由紀夫論」としては恰好が良く、芥川自らが低評価を与えた作品をことさら論うのもどうかという算盤ずくの判断があるからなのだろう。

しかし『盗賊』には三島由