BOOK, TRAIL 本を通じてきく、あなたの旅の話・ 1日目

先週末は奈良県立情報図書館で開かれたBOOK, TRAIL vol.2 に参加してきました。

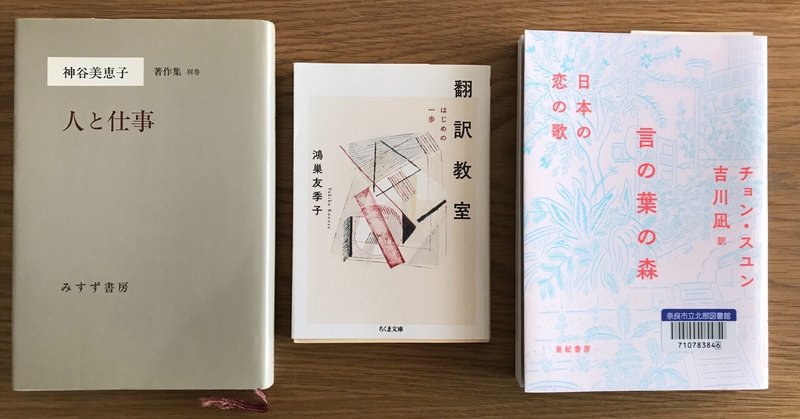

第2回目の今回はゲストだけではなく、参加者も本を持ち寄るという企画だったので、どの本を持っていこうか数日前から考えるのも楽しかった。本棚の前で気になる一冊を選んでみたものの「いやっ、これじゃないかも?」と戻し、また違う本を手にしページをめくって読み耽ってしまったり、選書に難航しつつも何とか3冊を選んで図書館へ。

1冊目 忘れることが出来ない〝現在の自分につながる本〟

2冊目 あらためて必要性を感じる〝いま読み返したい本〟

3冊目 まだ読んでいないけど目にとまる〝なぜか気になる本〟

持ち寄る本は上記の3冊。結局1日目と2日目は違う本を持参することにして計6冊の本と一緒に参加することに。

参加者の皆さんと本を囲んでいろいろお話ししたけれど、改めて「どうしてこの本を選んだのか?」を書いてみようかなと。話し足りなかったのかな?どうだろう?書き言葉と話し言葉はやっぱりちょっと違うから書いてみることで何か発見があるかもしれない。

1冊目 忘れることが出来ない〝現在の自分につながる本〟

1冊目の「人と仕事」に出会ったのは10代の終わり。もう30年以上前・・・神谷美恵子さんの著作との出会いは父に勧められて手に取ったのがきっかけだった。著書をとおして彼女の生き方や思想にふれ、こんな風に生きられたらいいなと憧れ、自分の生き方の道標のような存在になった。カトリックの教えの下で中高6年間を過ごしたので信仰を持つ彼女の生き方に素直に共感と尊敬を感じたのだと思う。本をめくるとページの端を折ったり、印象的な部分に水色の色鉛筆(この色鉛筆をソニープラザで買ったのを覚えている)でラインを引いたりと、今はやらない読み方をしていた形跡が残っている。まだ自分が柔らかくて頼りなくて、何が好きなのかも嫌いなのかもよくわからなかった頃、何とか指針になるようなものが欲しくて彼女の言葉を頼りに進んでいこうとしていたのだと思う。

愛というものは相手の本質を直観しその可能性を予感し、「汝の本質になれ」というメッセージを与えるものだという。

この一説はその後の人生を支える言葉となって、今は自分の中にどっしり根を下ろした感じがある。星を読むときも、その他のときも、人と向き合うときにこの言葉がいつも自分の傍にいてくれている。

2冊目 あらためて必要性を感じる〝いま読み返したい本〟

2冊目の「翻訳教室」は時々読み返している一冊。鴻巣友季子さんが母校の小学生に向けて自分の仕事に関する授業を行ったそのプロセスを本にまとめたもので翻訳というものを子どもにもわかりやすく伝えるということがテーマになっている。鴻巣友季子さんの著作はいろいろ読んでいるけれど、これは自分がリーディングを教え伝える際に参考にしている本。星を読むことはチャートにあるシンボルを翻訳することでもあるし、星を読むことを習得するプロセスは語学を習得するプロセスと似ている。星を読むことと翻訳には共通項がある。なので、翻訳に関する書籍を読む機会も多い。自分の勉強のために翻訳をしたり、詩を翻訳をするのも好きだ。

訳者というのは、まず読者なのです。翻訳というのは、「深い読書」のことです。

ただ読むだけでなく翻訳をとおして、その言葉にもっと近づいていく、その感覚が自分は好きなんだと思う。どうして、いま読み返したい一冊に選んだのかな?この本を手に取るときは、基本を見直したいとき、学びの入り口を思い出したいときに手に取っている気がする。今はそんな気分なんだろう。

3冊目 まだ読んでいないけど目にとまる〝なぜか気になる本〟

3冊目の「言の葉の森」の著者チョン・スユンさんは韓日の翻訳者で、この本では和歌の韓国語訳をされている。日本語ネイティブの自分より日本語や日本文化に詳しくて、その知識を身につける勉強量を想像すると圧倒される。日本語を母語とする自分でも和歌をすらすら現代語訳するなんてできない。また、和歌に添えられたエッセイもさりげなく彼女のユーモアや人柄を感じさせて読んでいて心地良い。3冊目はまだ読んでないけど気になる本ということだったけれど、もう半分くらい読んでいたけどこの本を選んだのは韓国語を学び始めたところだから。

내내 헤매니 전생의 인연이라 괴롭긴 해도 사랑하는 마음은 세월을 돌고 도네

まよひそめし 契思ふが つらきしも 人にあはれの 世々にかへるよ

(恋に迷っているのが因縁のせいだと思うとつらいけれど、結局はあなたへの愛という前世からの気持ちに戻ってしまうのだな)

この句を韓国語訳で楽しめるまでには、まだまだ道のり遠し。韓国語という新しい言語の森に入ったばかりの今の自分には原書を読む力は全然ないけれど、この◯や□がいっぱい並ぶハングル文字を眺めているだけでも楽しくなって来る。普段は漢字の森を歩いてばかりいるから漢字の無い世界はとても新鮮だ。

イベントの中ではこの3冊について、3人一組になっていろんな言葉を交わした。初日は同じ本を読みましたという方には出会わなかった。本をとおして人と出会うと、人との距離が縮まる感じがすると同時に何だか自分の頭の中や心の中をパカッと開いて見せているような恥ずかしさみたいなものもあって、ちょっとこそばゆいというかモジモジしてしまう。「これオススメです、ぜひ読んでください!」と推薦図書を紹介する時間ではなく、ただ人と人の間に本も一緒にその場に座って人の話を聞いているみたいな感じがした。

虫食いの跡がある本、まだ手垢のついてない真っ新な本、お風呂の湿気でふやけた本、日焼けしてすっかり黄色くなった本、ページが折れてクタクタになった本、付箋だらけの本、いろんな本に出会った。その本はどこか持ち主の雰囲気と似ている風情を醸し出していたりもして面白かった。

本は単なる物質ではなくて、息をして生きているような気がする。読むべきときに必要なときに本の方からやって来るというか。積読の山にある本が時を経て、あるときひょっこり、その山から降りて目の前に現れる、そんなときがある。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?