JW483 宍粟邑

【垂仁天皇編】エピソード12 宍粟邑

第十一代天皇、垂仁天皇(すいにんてんのう)の御世。

紀元前27年、皇紀634年(垂仁天皇3)。

妻を追い、ヤマトにやって来た、新羅(しらぎ)の王子、天日槍(あめのひぼこ)(以下、ヒボコ)。

そして「日本書紀(にほんしょき)」の記述に従い、行動することにしたのであった。

ヒボコ「・・・ということで、『日本書紀』では、その後、どうなっているニカ?」

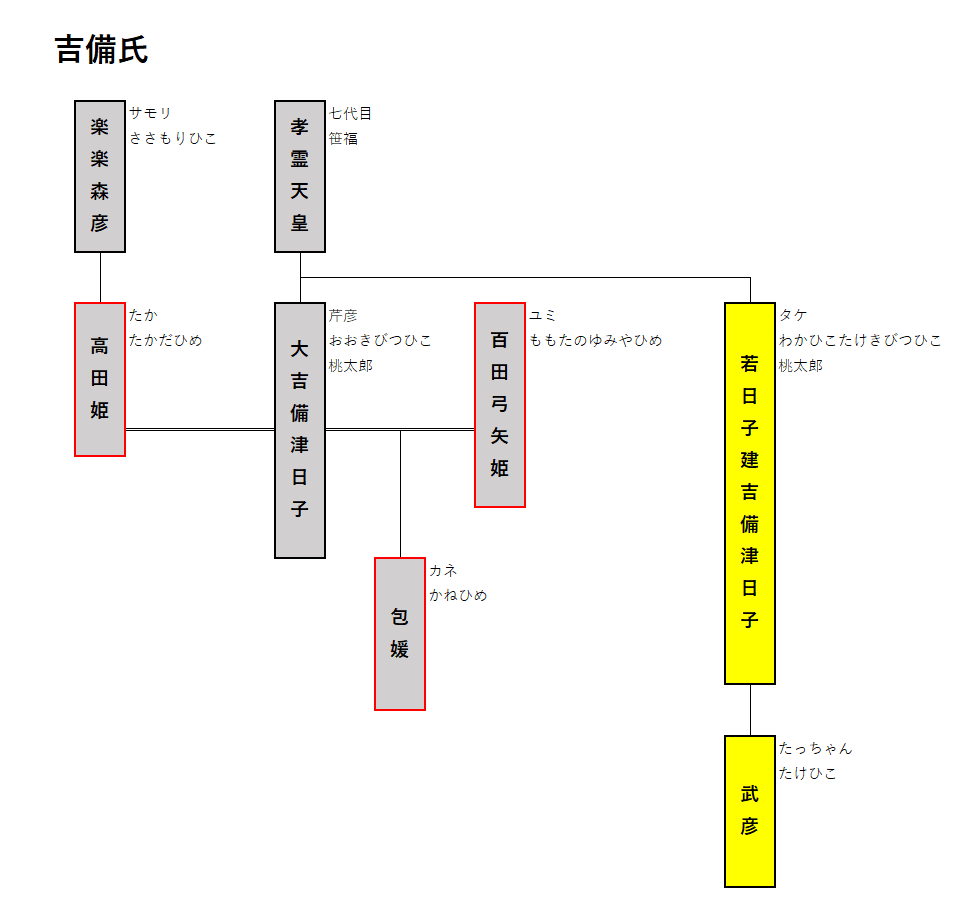

「ヒボコ」の問いに、若日子建吉備津日子(わかひこたけ・きびつひこ)(以下、タケ)と、タケの子、武彦(たけひこ)(以下、たっちゃん)が答える。

タケ「針間国(はりま・のくに)に向かうのじゃ。二千年後の兵庫県南部であるぞ。」

たっちゃん「その地に、宍粟邑(しさわ・のむら)が有る。そこに滞在するのじゃ。」

ヒボコ「どうして、そこに行かないといけないんです? さっさと、宮(みや)に行けば・・・。」

タケ「仕方がないのじゃ。『日本書紀』は、諸説有りの状態で書かれておってな・・・。」

たっちゃん「別伝では、宍粟邑に滞在しておるのじゃ。とにかく、ここに留(とど)まるべし!」

タケ「ちなみに、宍粟邑は、二千年後の地名で言うと、兵庫県宍粟市(しそうし)周辺じゃ。」

ヒボコ「ここって、海が無いハセヨ? いつの間にか、陸(おか)に上がったということニカ?」

たっちゃん「そのようじゃな。とにかく、ここに留まるべし!」

こうして「ヒボコ」は、別伝に従い、宍粟邑に滞在することとなった。

その話は、必然的に、国中(くんなか:現在の奈良盆地)にも流れ、垂仁天皇こと、活目入彦五十狭茅尊(いくめいりひこいさち・のみこと)(以下、イク)の耳にも入ったのであった。

イク「針間国に、異国(とつくに)の人がいるみたいだね。どうして、やって来たのかな?」

独り言のような大王(おおきみ)の問いに、大臣(おおおみ)の尾張建諸隅(おわり・の・たけもろすみ)(以下、ケモロー)が答える。

ケモロー「そんなに気になるなら、使者を送り、尋ねてみれば、ええんでないきゃ?」

イク「そうだね。じゃあ、三輪大友主(みわ・の・おおともぬし)こと『オート』と、大倭市磯長尾市(やまと・の・いちしのながおち)こと『イッチー』に御願いするね。針間国の宍粟邑に行って、どういう事情なのか、伺(うかが)って来てくれないかな?」

オート・イッチー「かしこまりました。」×2

大王の命を受け、二人は、針間国の宍粟邑へと赴いた。

オート「紙面の都合で、もう着いてしまいましたね。ここが、宍粟邑・・・。」

イッチー「して、汝(いまし)が、異国から来た男か?」

ヒボコ「その通りニダ。ウリ(私)は、新羅の王子様ハセヨ。」

オート「して、なにゆえ、ヤマトに来られたのですか?」

タケ「有体(ありてい)に申せば『日本書紀』に書かれておるからじゃ。」

オート「こ・・・これは、タケ様ではありませぬか? なにゆえ、ここに?」

タケ「私も、針間国とは、浅からぬ縁(えにし)が有るのでな・・・。」

イッチー「そ・・・それで、『日本書紀』には、何と?」

ヒボコ「実は・・・ヤマトに聖なる王がいると聞き及び、国を弟に譲って、やって来たニダ。」

オート「たしか、今の世は、初代の王、朴赫居世(ぼく・かくきょせい)殿の世であったはず・・・。では、弟と申されるのは、二代目の王である、南解(なんかい)殿ということですか?」

ヒボコ「南解? そんな名前じゃないニダ。弟の名は、知古(ちこ)ハセヨ。」

イッチー「ど・・・どういうことやに?」

ヒボコ「そんなこと言われても、分からないニダ。とにかく、ウリ(私)は、大王(おおきみ)に八つの『玉津宝(たまつたから)』を献上するハセヨ。そして、ヤマトで暮らすハセヨ。」

「ヒボコ」の言う、八つの宝とは?

次回につづく

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?