JW290 天磐笛

【疫病混乱編】エピソード42 天磐笛

第十代天皇、崇神天皇(すじんてんのう)の御世。

紀元前88年、皇紀573年(崇神天皇10)9月某日。

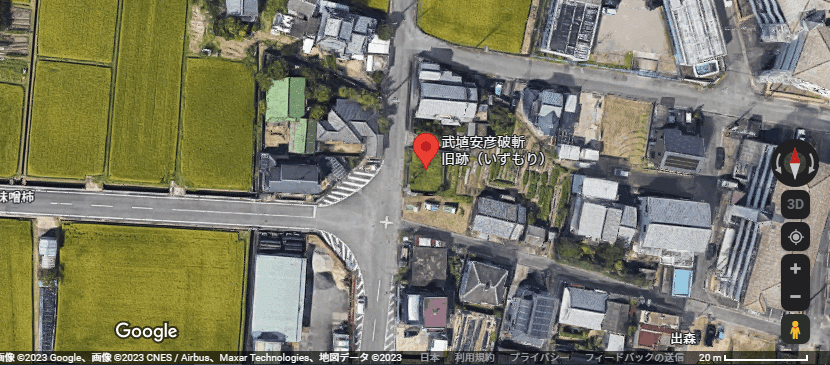

武埴安彦(たけはにやすひこ)(以下、安彦)の反乱は鎮圧された。

そして、それに関連する「いごもり祭」の解説がおこなわれていたのであったが、山代(やましろ)のおっちゃんの衝撃発言により、ヤマトの大将、大彦(おおひこ)は驚愕するのであった。

おっちゃん「そして、綱曳(つなひき)が終わると、勝った組は、綱を『いずもり』まで運んで、燃やすんや。」

大彦「いずもり?」

おっちゃん「安彦様が斬首(ざんしゅ)されたところや・・・(´;ω;`)ウッ…。」

大彦「なっ!? 斬首!?」

驚く大彦の隣で、副将の和珥彦国葺(わに・の・ひこくにふく)(以下、くにお)が叫んだ。

くにお「しばし待てぃ! 安彦様は、拙者(せっしゃ)の矢にて討たれたのじゃぞ!?」

おっちゃん「せやかて、この地域では『いずもり』で処刑されたことになってんのや。」

大彦「し・・・知らなかったんだな。」

愕然とする大彦の隣で、ヤマトの武将、櫂子(かいこ)が、おっちゃんに尋ねる。

櫂子「して『いずもり』で燃やすというのは、安彦様や、戦(いくさ)で亡くなった方々の御魂(みたま)を鎮(しず)めるためか?」

その問いには、山代の兄ちゃんが答えた。

兄ちゃん「正解やで! 今年も豊作でありますように、田畑を荒らさんといてください・・・と、御魂を、お鎮めするんや。」

大彦「い・・・いろいろと、安彦が迷惑をかけてるみたいで、申し訳ないんだな。」

兄ちゃん「まあ、迷惑と言われたら、迷惑なんかなぁ?」

おっちゃん「わては、そうは思わへん。迷惑でも、ええやないですか。忘れ去られるより、よっぽどマシやで。」

大彦「そ・・・そう言ってくれて、かたじけないんだな・・・(´;ω;`)ウッ…。」

こうして、何はともあれ、反乱は平定され、大彦たちは、崇神天皇こと、御間城入彦五十瓊殖尊(みまきいりひこいにえ・のみこと)(以下、ミマキ)に戦勝を報告したのであった。

ここは、三輪山(みわやま)の麓、磯城瑞籬宮(しきのみずかき・のみや)。

大彦「・・・というわけで、安彦の首級(みしるし)なんだな。」

ミマキ「お・・・叔父上・・・(´;ω;`)ウッ…。」

涙を拭うミマキに、彦五十狭芹彦(ひこいさせりひこ)(以下、芹彦(せりひこ))が叫ぶ。

芹彦「何を泣いておるのじゃ! 汝(なれ)は大王(おおきみ)ぞ!? 叔父とは申せ、謀反(むほん)を起こせし、科人(とがびと)ぞ!? そのようなことでどうする!?」

ミマキ「さ・・・されど、まさか、叔父上が、科人になるなど、思いもよらぬことにて・・・。」

芹彦「誰が敵であろうと、一族の誰が亡くなろうと、怯(ひる)んではならぬっ!」

ミマキ「怯んでいるわけではありませぬ。大伯父上には、人の情(なさ)けが有りませぬのか!?」

ここで、同席する稚武彦(わかたけひこ)(以下、タケ)が口を挟んだ。

タケ「大王・・・。芹彦も苦しい想いを押し殺し、戦(いくさ)に赴いたのじゃ。情け心に怯まぬよう、大王に言っているようで、自らに言い聞かせておるのよ。」

芹彦「タ・・・タケ! そ・・・そのようなこと、あ・・・有るはずがあるまいっ!」

大彦「と・・・ところで、安彦の願いを聞き届けてほしいんだな。」

ミマキ「叔父上の願い? そのようなこと『記紀(きき)』には書かれておりませぬぞ?」

大彦「戦勝報告の件(くだり)そのものが書かれてないので、大丈夫なんだな。」

ミマキ「し・・・して、願いとは?」

大彦「安彦の妻、吾田媛(あたひめ)を許してやってほしいんだな。」

ミマキ「そ・・・それは、無理な願いにござる。吾田媛は、討たれもうした。」

大彦「なっ!?」

芹彦「鼻垂れ・・・すまぬ。それがしが、討ち取った・・・。」

大彦「そ・・・そういうことなら仕方ないんだな。常世(とこよ)で、二人、仲睦(なか・むつ)まじくしてほしいんだな・・・(´;ω;`)ウッ…。」

ミマキ「お許しくだされ、伯父上。」

大彦「と・・・ところで、此度(こたび)の戦で、櫂子(かいこ)という者が活躍したんだな。」

櫂子「葛城(かずらき)より参陣仕(さんじん・つかまつ)りもうした、櫂子にござりまする。」

ミマキ「葛木坐火雷神社(かつらきに・います・ほのいかづち・じんじゃ)の伝承に登場する人物じゃな? 叔父上を討ち取ったのは、汝(いまし)であるとか?」

大彦「えっ?」

櫂子「左様にござりまする。伝承では、そうなっておりまする。」

大彦「えっ?」

ミマキ「その功を讃え、汝(いまし)に天磐笛(あまのいわふえ)を授けよう。これよりのちは、笛吹(ふえふき)の氏(うじ)を名乗るが良い。」

櫂子「ありがたき幸せ。これよりは、笛吹櫂子(ふえふき・の・かいこ)と名乗りまする。」

ミマキ「うむ。励(はげ)めよ。」

櫂子「ちなみに、祭神は、火雷大神(ほのいかづちのおおかみ)にござりまする。また、我(われ)の子孫は、当社の祭祀(さいし)を代々受け継ぐ、持田家となっておりまする。」

ミマキ「たしか、汝(いまし)の祖神、天香山命(あめのかぐやま・のみこと)を祀(まつ)りし、笛吹神社(ふえふきじんじゃ)が合祀(ごうし)されたのであったな?」

櫂子「左様にござりまする。元は別物にござりましたが、やがて一つとなり、その折に、我(われ)の子孫が祭祀を司ることになりもうした。それゆえ、別名を笛吹神社と申すのでござる。」

ミマキ「なるほど・・・。地元の者は、笛吹神社と呼ぶことの方が多いようじゃな?」

櫂子「左様にござりまする。それゆえ、鎮座地(ちんざち)も、奈良県葛城市(かつらぎし)の笛吹(ふえふき)となっておりまする。」

大彦「と・・・ところで、大王? 宮に戻る折、不思議な山を見たんだな。」

ミマキ「不思議な山?」

大彦「山と言うか、土を盛ったようなモノなんだな。」

大彦の言う、土を盛ったモノとは?

次回につづく

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?