JW292 前方後円墳講習会

【疫病混乱編】エピソード44 前方後円墳講習会

第十代天皇、崇神天皇(すじんてんのう)の御世。

ここは、三輪山(みわやま)の麓、磯城瑞籬宮(しきのみずかき・のみや)。

紀元前88年、皇紀573年(崇神天皇10)9月某日。

武埴安彦(たけはにやすひこ)(以下、安彦)の反乱は鎮圧された。

大彦(おおひこ)たちは、崇神天皇こと、御間城入彦五十瓊殖尊(みまきいりひこいにえ・のみこと)(以下、ミマキ)に戦勝を報告する。

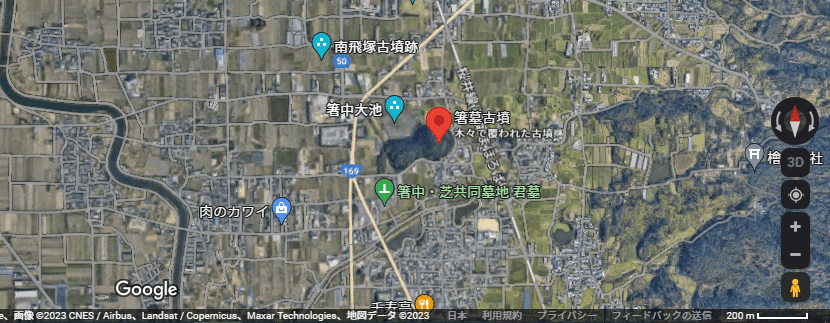

その最中、倭迹迹日百襲姫(やまとととひももそひめ)(以下、モモ)の死と箸墓古墳(はしはかこふん)造営を知るのであった。

大彦「ともかく、古墳に驚いたんだな。」

思いを述べる大彦に、二人の伯父が声をかけた。

すなわち、稚武彦(わかたけひこ)(以下、タケ)と彦五十狭芹彦(ひこいさせりひこ)(以下、芹彦(せりひこ))である。

タケ「古墳も驚きじゃが、モモの死も驚きであったな。」

芹彦「そうじゃのう。よもや、モモ姉の死に目に立ち会えぬとは・・・。」

モモ「はぁ? 何、贅沢(ぜいたく)なこと言ってんのよ!」

芹彦「贅沢とは、何じゃ! 姉の死に目に立ち会えぬ悲しさ、汝(いまし)には分かるまい!」

モモ「あんたは、父上(七代目)の死に目に立ち会えてるんだから、いいじゃない! 私なんて、讃岐(さぬき)にいたから、立ち会えなかったのよ!」

タケ「そのようなことを競うて、どうする。モモも、芹彦も・・・。ん? モモ?」

ミマキ「お・・・大伯母上? な・・・亡くなられたのでは?」

モモ「まあ『記紀(きき)』では死んじゃったんだけど、まだ伝承が残ってるのよね。」

ミマキ「されば、伝承を紹介したのち、箸墓伝説(はしはかでんせつ)を語れば良かったのでは?」

モモ「そうなんだけど・・・。政府公式見解の『日本書紀(にほんしょき)』では、四道将軍(しどうしょうぐん)派遣の前に、箸墓伝説が記載されてるのよね。それで仕方なく、一度死ぬことにしたの。」

大彦「言ってる意味が、よく分からないんだな。」

モモ「とにかく、私は、もうちょっと生きるってことよ!」

芹彦「そ・・・そうか・・・。モモ姉と、また語らえるのじゃな・・・(´;ω;`)ウッ…。」

タケ「芹彦・・・良かったのう・・・(´;ω;`)ウッ…。」

一同「モモ様・・・(´;ω;`)ウッ…。」×多数

モモ「ちょっと! あんたたち、何、泣いてんのよ!」

ミマキ「皆、大伯母上と、再び語らえることが、嬉しいのでござる。」

モモ「そ・・・そんなこと言われると、ちょっと照れちゃうじゃない・・・(〃▽〃)。」

芹彦「いや、まことに良かった!」

モモ「全然良くない!」

ミマキ「は?」

モモ「あんたたち、箸墓古墳について、我(わ)が国初の古墳とか言ってなかった?」

ミマキ「そ・・・そうではありませぬのか?」

モモ「全然ダメ! いい? 古墳っていうのはねぇ、弥生時代の墳丘墓(ふんきゅうぼ)も含まれるのよ! 私の墓は、そんじょそこらの古墳とは違うの! 誰か、分かる人、手を挙げて!」

唐突なフリにも困惑せず、何人かが手を挙げたが、指名されたのは、ミマキの弟、彦坐王(ひこいます・のきみ)(以下、イマス)であった。

イマス「前方後円墳(ぜんぽうこうえんふん)にござりまするな?」

モモ「そう! その通り! 前の部分が方形で、後ろの部分が円形なの。この形の古墳として、初めてと言われてるの! そして、これ以降、前方後円墳は、全国に普及していくのよ!」

ミマキ「されど、なにゆえ、このような変な形になっておるのです?」

モモ「方形部分は、祭祀(さいし)に使う台が、墳丘と合体し、大きくなったと言われてるわね。」

タケ「大きすぎるのではないか?」

イマス「広ければ、盛大な祭祀をおこなうことが出来まする。そうして、王権の力を見せつけたのでしょうな。学者の中には『見せる王権』と呼ぶ者もいるそうですぞ。」

タケ「見せる王権か・・・。」

モモ「ちなみに、私の墓は、前方後円墳の中でも、少し変わった特徴が有るんだけど、分かる人!」

その問いには、久米彦久米宇志(くめ・の・ひこくめうし)(以下、うし)が答えた。

うし「方形の部分が撥形(ばちがた)になってるっす! 撥っていうのは、弦楽器(げんがっき)に使う、演奏道具のことっす!」

モモ「その通り! 方形の部分が、だんだんと横に広がってるのよ!」

芹彦「なにゆえじゃ?」

うし「こ・・・これぞ、ロマンっすね。」

モモ「とにかく、撥形を皮切りに、たくさんの前方後円墳が造られていくのよ!」

大彦「それじゃあ、それがしも、撥形の古墳を造るんだな。」

ミマキ「伯父上? 自身の古墳を造られるのですか?」

大彦「そうではないんだな。安彦の墓を造るんだな。」

イマス「叔父上の墓が有るのですか?」

大彦「そうではないかと、言われている古墳が有るんだな。その名も、椿井大塚山古墳(つばいおおつかやまこふん)なんだな。京都府木津川市山城町椿井(きづがわし・やましろちょう・つばい)に有るんだな。」

ミマキ「叔父上が処刑されたと伝わる『いずもり』からも近うござりまするな。」

大彦「そうなんだな。そして、伯母上の墓と、よく似た形をしていて、二分の一の大きさに企画されたと考えられているんだな。そういうことで、同じ時期に造られたと考えられているんだな。」

ミマキ「紀元前88年、皇紀573年に築造されたと?」

イマス「大王(おおきみ)・・・。それは『日本書紀』編者が、勝手に設定したモノで・・・。」

うし「古墳が造られたのは、三世紀半ばから四世紀半ばと言われてるっす。西暦250年から350年の間ってことっすね。」

ミマキ「な・・・なんじゃと?」

芹彦「しまった! 謀(はか)られた! その手があったか!」

衝撃を受ける一同。

戦勝報告会は、気が付けば、前方後円墳講習会に様変わりしていたのであった。

つづく

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?