小中学生の目に映る社会課題~スタートアップJr.アワード①小学生の部

「スタートアップJr.アワード」というプレゼンテーションのアワードをご存じでしょうか。

子どもの体験型キャリア教育事業を推進しているバリューズフュージョンという会社が主催する、小学生・中学生対象のアワードです。

「小学生の部」と「中学生の部」の2つに分かれ、書類による一次審査、動画による二次審査を経て、リアル会場でプレゼンテーションを行う決勝大会が行われます。

昨年度は小学生・中学生あわせて1737名が応募。その厳しい戦いを勝ち抜いた10名が、2024年3月に決勝大会を行いました。

決勝の会場は、東京証券取引所。よくニュースで見る、鐘のある場所です。

厳しい予選を勝ち抜いてきただけあって、決勝大会のプレゼンはどれもレベルの高いものばかり。単に「プレゼンがうまい」というだけではなく、着目する社会課題、その分析、解決のアイデアまで大人顔負けの内容でした。

このようなプレゼンを見ていると、今の社会課題が子どもたちの目にどう映っているのかをうかがい知ることができます。小中学生ならではの原体験があり、それを無理にガマンしたり見て見ぬふりをしたりするのではなく、「何とかしたい」というエネルギーに変換した子どもたちのプレゼンはとても説得力がありました。

そこで、決勝大会のプレゼンの中から、課題設定につながる原体験と解決アイデアが特に印象的だったものを紹介します。

まずは「小学生の部」から2つ!

褒め合うことで自己肯定感を上げる

1人目に紹介するのは、学校のタブレットを使ってクラスメートを褒め合うアプリを提案した小学4年生のRさん。

注目したのは

①子どもの自殺が増えている

②日本は海外に比べて「自分を好き」と思える若者が少ない

という2つの問題でした。

「自分が大好き」というRさんは、この問題を知って衝撃を受けたそうです。この原因を探っているうちに、さらにRさんを震撼させる調査結果に出会います。

それは「子どもの自己肯定感は小学生から中学生にかけて下がる」という意識調査でした。

「何とかしないと!」

という衝動にかられたRさんは、「褒める・褒められる」という行為を通じて自己肯定感を上げるアプリを思いついたのでした。

そして、このプレゼンのすごい所はここから。アプリを作れたとしても、みんなが使わないと意味がないですよね。Rさんは、そのための仕掛けを非常に細かく設計していました。

★アプリを入れる端末は、小中学生のほぼ全員に学校から配られている学習用タブレット

★毎日の「帰りの会」で1人のクラスメートを褒め、終わった人から下校

★褒めるごとにアプリ内のキャラクターが成長していく

さらにさらに、このアプリが最大限効果を発揮するためのフロー設計も入念に考えられていました。

★「今日は○○さんを褒める」と日替わりで褒める人を決めることで、全員が均等に褒められるようにする

★褒め言葉は選択肢から選ぶことでネガティブな使い方を防ぐとともに、「こんな褒め方もあるんだ」という発見につなげる

★褒められる人へのメッセージは即座に届くのではなく、日曜の夜や連休の最終日など、気分が落ち込むタイミングで届く

Rさん自身が当事者の小学生だからこそ、これだけの発想が出てきたのだと思います。大人が考えていたら、ここまで細かくフローを作り込めないのでは・・・と感じてしまいました。

プレゼンの後半では、アメリカに「GAS」という類似アプリがあり、それが中高生に絶大な人気を誇っていることを紹介。ビジネスとしての実現可能性を裏付ける情報をきちんと入れている点もすごいと思いました。

これが実現して、日本中の小学校の「帰りの会」が褒め合う場に変われば、間違いなくポジティブな人が増えるような気がします。

最後に、プレゼンの中で個人的に印象に残った言葉を紹介します。学習用タブレットを活用することを説明したシーンでのひと言です。

「小中学生は1人1台、学習用タブレットを学校から渡されています。これを心の成長に使わないのは、もったいないです」

ぜひ、すべての教育関係者に聞いてほしい言葉だな、と感じました。

「なぜ早起きができないのか」

次に紹介するのは「朝起きるのが苦手」という小学5年生のTさん。

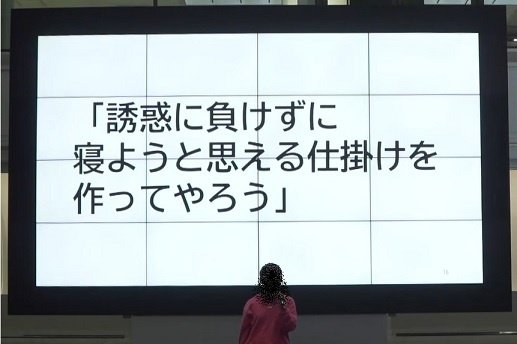

テレビやゲームでつい寝るのが遅くなってしまい、毎朝ギリギリに起きてバタバタと学校に行くのだそうです。そんな日常を変えるために、睡眠時間に応じてキャラクターがカラフルになるゲームを考案しました。

おそらく大半の子どもが朝は苦手だと思いますが、これを「課題」と捉えて原因と解決策を探ろうとするモチベーションがすごいですね。

Tさんが考えたゲームは塗り絵を応用したもの。キャラクターを7つのパーツに分け、1日に1パーツずつ色鉛筆で塗ります。つまり1週間で完成します。

その日の睡眠時間が長いほど、選べる色の数が増えるという仕組みなので、毎日しっかりと寝ていれば、必然的にキャラクターはカラフルになっていくのです。

このゲーム、シンプルなようですが実はすごい利点があります。それは毎日の睡眠時間を可視化できることです。ダイエットなどにも当てはまることですが、人は自分の行動を数値などで可視化すると行動変容を起こしやすくなりますね。

実際にTさんは兄弟3人でこれを1週間試し、自分の睡眠時間が記録に残ることを意識して早く寝るようになったそうです。また、お兄さんは「自分の睡眠時間が意外と短い」ということに気づいたそう。「気づく」ことは行動を変える一歩になります。

「早起き」という何げない日常のワンシーンも、課題として着目すれば新しいビジネスの種になる。そんな示唆を与えてくれるプレゼンでした。

小学生の部は全部で5人の登壇者がいましたが、残り3人のプレゼンも非常に興味深いものでした。

●街なかにコミュニティ図書館を設け、本を通じて地域の大人と子どもがつながる仕組みをつくる

●不要になった植木をリサイクルして町に緑を増やす

●学校の授業は動画やスライドをタブレットで見る形にし、先生の業務負担を減らして生徒のケアを充実させる

もちろんすぐにビジネスとして成り立つものではないですが、小学生だからこそ気づく課題のポイントを大人が知ることは、非常に有意義だと感じました。

次回のコラムでは「中学生の部」から印象に残ったプレゼンを紹介します。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?