記憶の空白に備えるために|『ホロコースト最年少生存者たち』書評|宮田文久

【本稿は編集者・宮田文久さんによる寄稿です】

思わぬ声が、ページのあちらこちらから聞こえてくる。

「どこにもない。そう、居場所がどこにもないの」と1987年の時点で語ったのは、生後6カ月でフランス南部・ギュール収容所へ送られ、後に救出されたツィラ・Cだ。戦後を生き抜くために立ち返る、戦前の記憶をもたぬまま、成長していくということ。

あるいは、こんな声も聞こえる。

「私のなかで闘いが始まったのは、1940年ではなく1945年なんだ。父も母も兄ももう戻ってはこないと知ったときに、その闘いは始まった」と、40年の月日を経て語ったのは、戦時中はオランダに潜伏していたというモーリッツ・Cである。

ホロコーストからの喜ばしい“解放”をイメージしがちな私たちを揺さぶる、不意打ちの言葉。子どもたちは、ある者はホストファミリーや養護施設へと引き取られ、ある者は一緒に過ごした記憶がほとんどない家族と再会する。そこから始まる、新たな「闘い」の日々――。

本書は当時10歳以下の子どもだった「ホロコースト生存者」たちへの、近代ヨーロッパ史/口述史を専門とする著者レベッカ・クリフォードによるインタビューと、過去のインタビュー史料の引用を礎としている。振り返れば、精神分析学者や心理学者、歴史アーカイヴプロジェクトの担い手まで、さまざまな大人たちが、彼らの言葉を聞こうと訪れてきた。それぞれの意図をもって。

子どもたちはその期待に応えようとしながら、しかし目の前の大人たちとのあいだで、ときに解消できないズレを感じ、ときに反駁する。

「悩みって言われても。誰にでも悩みはあるんじゃないの?」(R・G)

「おばあさんが教えてくれたことしか知らない」(ギッテル・H)

1977年、37歳になっていたデニー・Mが、質問者へ投げかける言葉は強烈だ。

「ところどころ気になるんだけど、あなたは私たちに対してある種の思い込みがあるんじゃないの?」

こうしてページをめくっていくうちに、ハッと気づく。『ホロコースト最年少生存者たち』を読むということは、何かを読もうと身を乗り出している自分自身を問われる経験となるのだ、ということを。

戦後社会へと生還した子どもたちは、そこから成長し、アイデンティティを構築していくための足場となる幼少期の記憶をほとんどもたない。記憶を共有しうる大人たちが死んでいる場合もあるし、子どもたちを育てる周囲の大人たちが口をつぐんでいる場合もある。子どもたちは、「自分の過去にわけのわからない穴、埋めがたい穴があることを知っていた」のだった。

対する大人たちも、ホロコーストを生き延びた子どもたちをどう迎え入れるべきなのか、誰も正解はもっていない。好奇の目にもさらされた。1948年、イギリスの週刊誌は、郵便トラックを見てパニックに陥ったという子どものエピソードを掲載した。殺害する人々を連行する強制収容所のトラックだと勘違いした……しかしこれは事実ではない「のぞき趣味」の報道だったという。

戦後社会に散らばる、未曽有の悲劇から生還した子どもたち(と、戸惑う大人たち)。子どもたちの状況は、本当にさまざまだ。「ホロコースト生存者」という定義自体が、徐々に拡大してきた。強制収容所を生き延びた人間だけではなく、潜伏・避難・逃亡などを経て生き延びた人たちも含むようになっていった。記憶の語り手としての子どもたちも当初は重要視されていなかったが、徐々に重要性を帯びていった。

しかし、そこにも大人の期待が忍びこむ。「証言」を得たい者、「トラウマ」からの「回復」を根拠づけたい者、「救済」や「カタルシス」の物語を語らせたい者……時代の変化とともに求められる語りもさまざまに変わってきたし、「幼年時生存者」たちも「整然」と「混乱」のなかで語りを変化させてきた。

「インタビューを収集する多くのプロジェクトが、『遺産』や『伝達』といった表現を採用している」と著者はいう。「これは、プロジェクトの核に、未来志向の道徳的要請があることを意味している。このような要請のもとでは、生存者の物語が、話し手が未来の聞き手に残す遺産になる」

この要請に応えてきたのに自らの物語を語りきれない女性レオーラと、インタビュアーである著者がふたりして「ただむせび泣くほかなかった」エピソードは、“記憶を語りつがねばならない”というような表現に慣れきった私たちに向けられている。

だから、これは復権の書でもある。子どもたちひとりひとりを、「主体」としてきちんと位置づける書なのだ。

最後に、少しだけ本書の枠をこえて、“読み開く”ことを試みてみたい。本書の末尾でネガティヴなトーンでとりあげられる本に、ビンヤミン・ヴィルコミルスキーの『断片集』という書籍がある(邦訳あり)。「ホロコースト生存者」が自らの記憶を綴った物語とされていたが、やがてヴィルコミルスキーなる人物はおらず、「ホロコースト生存者」ではない人物による虚偽記憶の物語であるということがジャーナリスティックに明らかにされ、非難を浴びた。

「捏造されたホロコーストの回想録は、まっとうな回想録まで疑わしいものにしてしまう。それにより、あらゆる回想録が疑問視されることになりかねない」。『ホロコースト最年少生存者たち』を書き上げたレベッカ・クリフォードは、このように懸念を表明している。もちろんそうだ。フェイクの物語が実際の生存者たちを脅かすことは自明の理であり、それはとても今日的な問題である。

一方で、私たちはいつか「幼年時生存者」たちさえいなくなってしまう未来を、今から準備していかなければならない。記憶の語り手がいなくなった社会を想像し、考えていく。一次的な語り手がいなくなった、n次的な記憶の語りの時空間をいち早くイメージすること。

ヴァルター・ベンヤミンの言葉を借りれば、私たちが常に持つという「見知らぬ姉」を考えるということであり、スティーヴ・ライヒが作曲した「ディファレント・トレインズ」に則れば、強制収容所につながる、自らの人生とは異なる線路を、足元に見るということだ。

その意味で、「ヴィルコミルスキー事件」のとらえ直し――なぜヴィルコミルスキーはホロコーストの記憶を自らのものとして語ろうとしたのか再考している柴嵜雅子や鈴木智之らの論考や、戦後日本の記憶の「継承」がむしろ「忘却」を促してきた側面を「継承という断絶」という視座で探ってきた福間良明の研究などは、喫緊の問いを提出している。

それは決して、老境を生きる「生存者」たちをないがしろにすることを意味しない。生存者たちの語りを、そして語りをめぐる環境を正視し、「生存者」たちの「主体」を回復する本書の試みが、不確かさゆえの語りの多様性に懸けていることには、大きな意義がある。記憶の空白、膨大に広がる時空間に対して、私たちはどう向かい合えばいいのかを考えるとき、『ホロコースト最年少生存者たち』は大いなる先達となる。

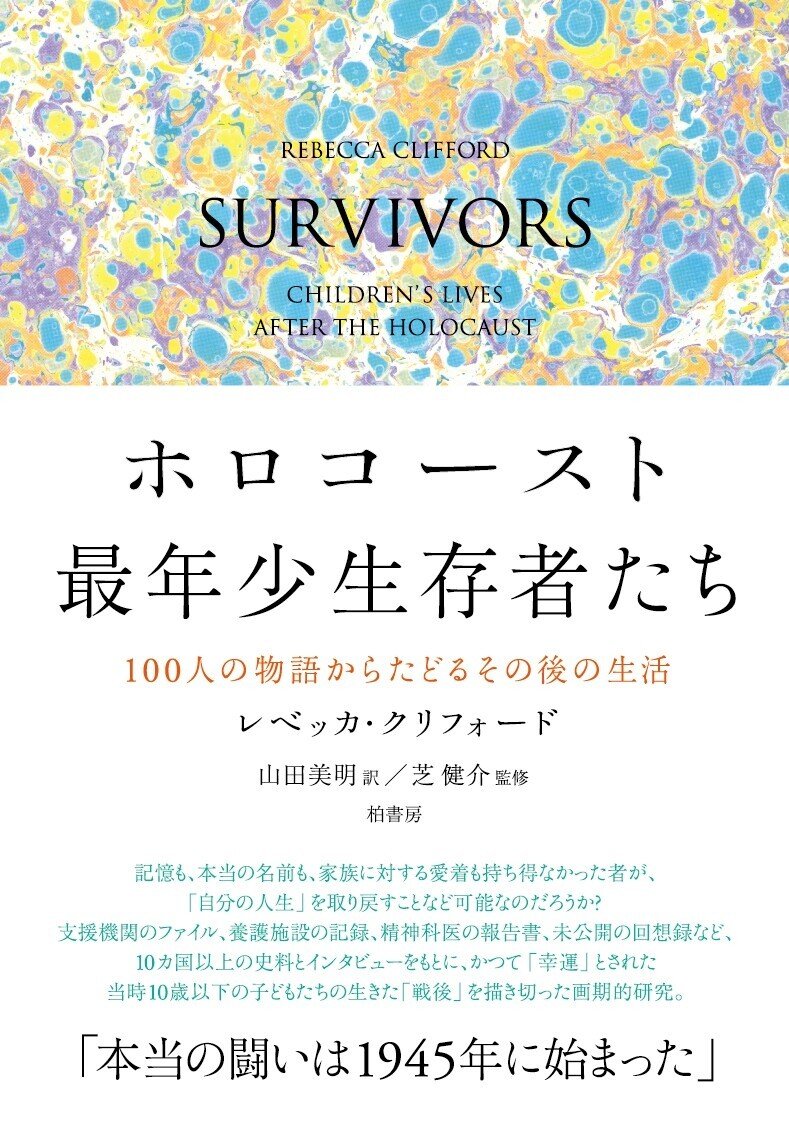

★2021年ウルフソン歴史賞候補作品★

レベッカ・クリフォード 著

山田美明 訳/芝健介 監修

『ホロコースト最年少生存者たち』(柏書房)

評者:宮田文久(みやた・ふみひさ)

フリーランス編集者。慶応義塾大学文学部社会学専攻卒業後、株式会社文藝春秋に入社。2016年、日本大学大学院総合社会情報研究科博士課程修了。博士(総合社会文化)。同年、独立。ポン・ジュノ、細野晴臣、坂本龍一らへのインタビューや、『群像』など文芸誌への寄稿など活動。現在、津野海太郎の編集論をまとめた編著を準備中。

▼序章公開中▼