線と色彩論争とは|プッサンvsルーベンス、アングルvsドラクロワの話

昨日、友だちの友だちを紹介してもらって、民俗学でいう「境界」についてのお話を伺った。いや、これがめちゃんこおもろおもろ祭りだった。精神的にはもうハッピ着て太鼓打ちまくってた。どんどこどんどん。

「あちらとこちらの境目」って、あらためて認識すると、すごい。白い紙に黒い線を一本すーっと引くと、あちら側とこちら側に分かれる。あの世とこの世とか、男と女とか。そんな区分けが生まれる。区分けがはっきりしていると安定するが、その境目は不安定であり、よく怪異が出てくる、と。

いや、これマジでおもろいですよね。聞きながら「たしかにたしかに」とYOSHIKIくらいヘドバンしながら柏手打ってた。「境界」という分野については、考えたこともなかったので、目から鱗というか顔面の皮膚がすべて剥がれたんですね。血管剥き出しの丸尾末広フェイスで楽しく聞いていたわけです。

そういえばマンガやアニメにアニメでも「空の境界」とか「境界のRINNE」とか。「境界」という言葉は、民俗学モチーフの作品で使われる。奈須きのこの「空の境界」なんて、そりゃもうしっかりした伝奇物だ。

「境界のRINNE」の高橋留美子大先生はもともと民俗系漫画の権威・諸星大二郎大大先生から影響をガッツリ受けてる方である。なんつってもラムちゃんは鬼だし、らんま1/2では中国民俗を描いている。犬夜叉では怪異の類をこれでもかと出してきますよね。高橋留美子先生は実は民俗系漫画のスペシャリストなんです。

そうか。「境界」ってすごく民俗学の分野に親和性があるんだなぁ深いなぁともう感動しまくりでした。顔の血管丸出しで。

西洋美術史での「線」といえば「線vs色彩論争」

「線」っていうと、西洋美術史でいうと「線vs色彩論争」ってのが、もう17世紀〜19世紀にかけて、長いこと繰り広げられてきた歴史がある。「線こそは理性だ!」「色彩こそは感性だ!」つって「どっちが大事か」というバッチバチのディベート対決をしてたんですね。

そこで今回はそんな「線VS色彩論争」について、あらためてみんなで見ていこうと思います。これ、意外と他の記事では深く書かれていないので、ちょっと深ぼってみていきたい。

西洋美術史の「線VS色彩論争」の発端は「プッサンVSルーベンス」

まず「線VS色彩」ってのがなんなのか。これは一言で言っちゃうと「線は理性、色彩は感性」ということだ。

「マジでどゆこと?」ってなりますよね。ここからは、なんでそんな議論になったんか〜ということを紹介したい。その論争のきっかけはルイ14世の時代まで遡る。以前の記事で書いた通り、ルイ14世はフランスに王立の美大、通称・アカデミーを作ったんですね。

16世紀くらいのフランスの画家って、全然文化人じゃないんですよ。どっちかっていうと大工さんみたいなイメージで、みんな徒弟制だった。師匠と弟子の関係で「見て覚えろや」みたいな。仕事終わりにちょっとキタナシュランな居酒屋で埃被ったビール瓶を直飲みするみたいな。

で、お隣のイタリアには、美大とまではいかないけど、なんかユーキャン的な画家の教育体制があって、フランスの将来有望な若者はみんなそっちに流れる。で、ルイ14世の側近だったシャルル・ブランさんが大慌てでフランスに大学を作って「文化の流出」を食い止めるわけですよ。ルイ14世はぶっちゃけ「役所の人が印鑑押した」くらいのテンションで、この美大づくりの立役者はもう完全にシャルル・ブランでした。

で、シャルル・ブランはその美大づくりのなかで「イタリアではもう画家は文化人っぽくなってる」ことを知るんですね。フランスの画家がキタナシュランで飲んでるなか、イタリアの画家は小綺麗なバーで貴族の飲み会とかに呼ばれてた。

これにはブランも「いやぁ、これ格差やべぇわ。フランスの画家も、もっと紳士的な感じというか……。もうちょい落ち着かないと」と思ったわけだ。

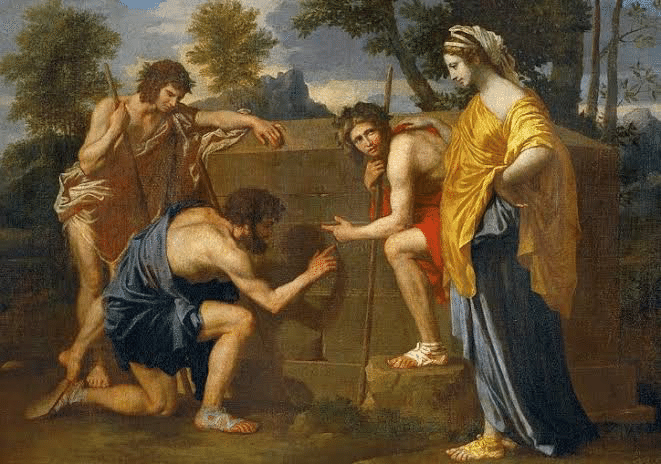

見習うべきはニコラ・プッサンの"理性的な線"

そこで「落ち着いた絵」のお手本だったのが、ニコラ・プッサンの絵だった。プッサンはもう没してたんですけどね。

ニコラ・プッサンはもともとフランス人なのだが、ずーっとイタリアで絵を描いていた画家だ。ちなみにプーサンといわれることもある。ニコラ・プーサン。名前は超かわいいが、性格はものすごく激しく、イタリアの画家とゴリゴリに口喧嘩ばっかりしていた。ちなみにルイ13世の時代に1回フランスに呼ばれて戻っているが、フランス人と折り合いがつかず結局すぐイタリアに帰っている。

なんかハマコーみたいな人だったんですが、作品はものすごく丁寧なんですね。ルネサンスの巨匠・ラファエロ由来のバランスの取れたデザインが特徴だ。それでいて「うわ〜この人デッサンやってきてんなぁ」っていう、「こいつ東京藝大8浪めか」みたいなまっすぐでホント教科書みたいな美しい線を引く。

それで王立の美大ではシャルル・ブランを含めて「みんなラファエロとかプッサンみたいな絵を描こうぜ」ってなるわけだ。

なんでプッサンだったのか、というと「線は理性だったから」である。「ちょいちょいみんな落ち着こうや」って考えだったから、線を基調にしたプッサンをお手本にしたんですね。

「線は理性ってどういうこと?」って感じですよね。それを説明したいので、ちょっといったん皆さま目の前の光景を見てほしい。ちなみに私の前にはファンタオレンジが手前にバァーンとあって、中央ちょい横にコジコジのティッシュケースとパソコンがある。これをこのまま描くと、さすがに絵として無秩序すぎる。皆さんもそうなのではないだろうか。

だから、ちゃんとかっこいい絵にしようとしたらいったんそれらの景色を頭に入れて、再構築しなければならない。そのうえで「まっすぐな線」を引き直したり「線による整合性の取れたバランス」を取る必要があるのだ。つまり見たままではなく、いったん論理性を意識するわけである。

だから「線は理性」なのである。そして「そのまま描く奴はガキでしかない」のだ。小学生の夏休みの絵日記とかぐっちゃぐちゃでわんぱくだよね。それはシャルル・ブランからしたら「もっと頭使えや」なのだ。

整頓された構図やしっかりデッサンの絵が当時のフランスが目指した「落ち着いていて紳士的な絵」だった。

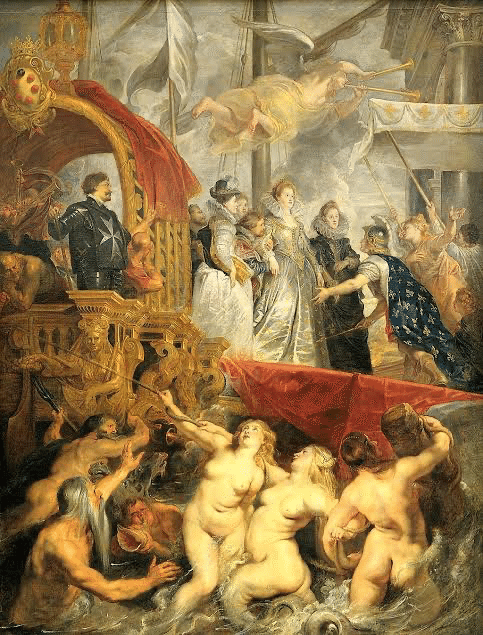

絵以上の人生までを描こうとしたルーベンス派

で、それに反発したのが「ルーベンス派」。「ルベニスト」とかいわれる。これは逆に「あるがまま」を描こうとした。きったなくても見たまんまこそが、正義だ。ちな、ルーベンスもこの時期はもちろん没している。

三次元の構図とか色味を脚色なく描くことで「自分たちが生きる世界を描くことをリアルに表現しようや」って言った。そんな「人の目を気にしない」っていう姿勢によって自分の心の内が作品に表れるんだぜっていう考えだ。

見たままを表現するうえで特に「色」を大切にしたわけだ。だからアカデミックより色への感覚が鋭い。

1800年代に時代は繰り返す……「アングルvsドラクロワ」

この論争は超白熱するんですけど、結局ルイ14世が失脚するのに合わせて「色彩派」が勝ち、それがロココになっていくわけです。ロココつったら「自分の欲望をありのまま出してこうや」っていう考えだ。まさに「色彩豊かな作品ではしゃぎまくる世界」ですよね。

ただ「線派」はフランス革命によるロココ壊滅の後にまた盛り上がってくる。「おいおいおいおい、これはしゃぎすぎやろ。落ち着けや」つって、新古典主義のアングルなどが出てくるわけだ。ちなみに、この動きはナポレオンが応援しまくっていたし、ナポレオンのプロパガンダでもあった。

そしたら「色彩派」のジェリコーとかドラクロワとかが「いや、自分の内面を表現するのがいいんだろうが」つってロマン主義を出すわけである。

ちなみにアングルVSドラクロワのあっつあつな対決は以下の記事で紹介している。これほんとアングルが可愛すぎてたまらんから、ぜひ読んでいただきたい。

線はデザイン、色はアートってのは今も一緒だよな

ほんでそんなロマン主義から、自然主義、印象派、後期印象派、内省絵画、抽象絵画〜って感じで、西洋美術って、どんどん「人の目とかデザイン性とか気にせずに自分の内なる表現をしよう」って風潮に変わっていく。色彩感覚がどんどん研ぎ澄まされていくわけだ。

なんか、この時代の作品ってどんどんよく分からんくなっていくでしょ。自然主義のミレーの「落ち穂拾い」はまだわかる。印象的のモネの「睡蓮」はなんかボヤボヤし出したなって感じ。後期印象派のゴーギャン「黄色いキリスト」とか内省絵画のムンク「叫び」とか、もうこれ素直に下手やんっていう。で、抽象絵画のカンディンスキーとか口に絵の具含んでぶち吐いただろこれ。って突っ込みたくなるよな。もう「線=デザイン」を排除するわけで、どんどんわけわからんようになる。

「なんじゃこれ? 何を描いとるんかよー分からんけど、なんかええな」みたいな。それが「色」であり感性なのである。

一方で産業革命が出てきて、広告が必要になったら「ポスター絵画」っていう、もう超絶バイアウトしまくったわっかりやすいデザインも出てくるわけです。ミュシャとかロートレックとかが出てくるんですね。

やっぱ、これを見ると、まさに「線」ってのはデザインであり、誰かに何かを伝えるための表現だなぁと。デザインとはやはり設計だ。設計とは線だ。色じゃない。

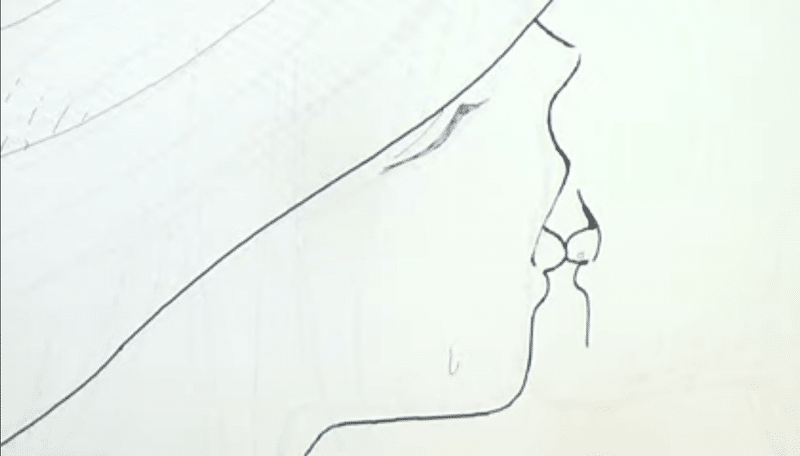

線が曖昧になると「不安定」が生まれ、そこに不気味が現れる

最初の話に戻るが、線ってはっきりするほど、大衆化すると思うんですよね。で、たしかにその境界が薄らぐと急に怖くなったり、怪しくなったりすると思うんです。

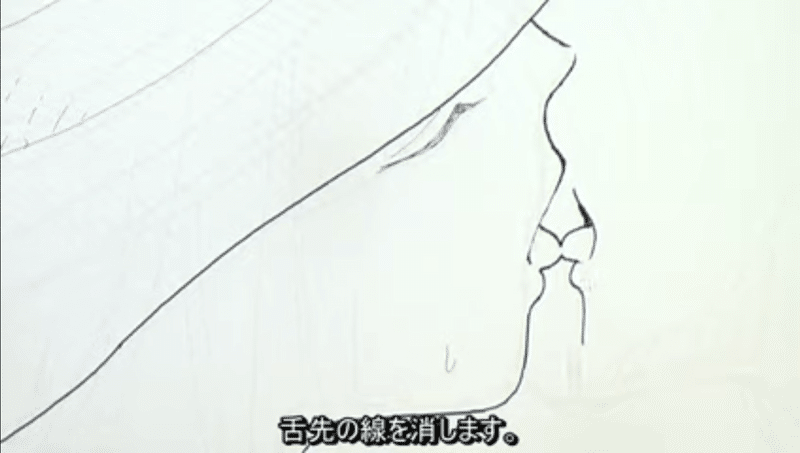

これはマンガの話なんですけど、浦沢直樹先生の「漫勉」で山本直樹先生がキスシーンで舌が触れている線を消す描写があったんですよ。これマジで驚愕したんですけど、消しゴムで接着線を1mm消しただけで急にエロくなるんですよね。幻想的というか、異常な感じが匂ってくる。

あと友だちと映画「ミスト」の話をしていたんです。「霧って不気味だよね」って。あの映画は後半はショッピングモールが舞台で、いわゆる「クローズド・サークルもの」だ。

でもショッピング・モールと外の世界の境界がぶっとい線ではっきり分かれてるわけじゃない。生と死の境界が曖昧な「霧」があるんですよね。例えば萩尾望都先生の「11人いる!」って舞台は宇宙船で、外に出たら即死でしょ。生と死の線がめちゃめちゃはっきりしている。でも「霧」って線が曖昧ですよね。その余白に「不気味」ってのが出てくると思うのだ。そこになんかストレスがあるんですよね。

そう考えたら「線」っておもしろいなぁ、と。線を曖昧にすることで余白が生まれる。「線VS色彩論争」の通り、古来から人はその余白を楽しみながら自己表現をしていたわけです。

皆さんもちょっと外の広告デザインとかパッケージの絵とかを見たときには、ぜひ「感性の色彩」と「理性の線」について注目してみてください。おもしろいっすよ。マジで。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?