rakugaki_21「美術館へ行こう! 【東京編】国立西洋美術館(前編)」

私には「美術鑑賞」という唯一の趣味があります。

その「趣味」にもブームがありまして、第一次ブームが1985年~1987年。第二次ブームが2009年~2018年。第一次ブームの1987年から第二次ブームがはじまる2009年まで20年以上の月日が経っていますが、その間にも何回かは美術観賞をしています。ただ「ブーム」の期間は、集中的に「美術館」に出かけているので「ブーム」なんですね。

このブログでは、私の大好きな「美術館」に出かけて、観賞した「美術展」の感想とともに、「美術館」の魅力が一緒に伝えられればなぁと思っています。

「国立西洋美術館」は、東京都台東区にある上野公園内に1959年に設立され、2016年に世界文化遺産に登録されたのは記憶に新しいところです。

私の現存する記録の中で、現在まで「国立西洋美術館」の企画展に出かけたのは10回です。

これは今まで鑑賞してきた「国立西洋美術館」の感想ブログ(前編)となります。

1)1987年1/24-3/8「バーゼル美術館所蔵作品によるアルノルト・ベックリーン展」

こちらはほとんど記憶には残っていないのですが、ハンドビラやチケット、図録が残されていました。

スイス美術・ドイツ美術を代表する画家の一人としてあげられるアルノルト・ベックリーン。

19世紀前半のロマン主義と世紀末の象徴主義をつなぐ重要な仕事を残した画家だそうです。

チケットや図録の表紙には、白装束で立ち尽くしている人とオールを漕ぐ二人が乗る小さな小舟が、黒々とした不気味な島に渡ろうとしている絵。

「死の島」というタイトルですが、観ているだけで不安な気持ちを掻き立てられる絵です。

チラシには、「ケンタウルスの闘い」という神話の世界のダイナミックな絵。

ほとんど記憶に残っていない美術展ですが、こうして図録を見直すのも楽しいですね。

2)1987年3/28-6/14「欧州評議会特別企画「西洋の美術」展 その空間表現の流れ」

今までで一番感動し、以降この美術館には崇拝の念を抱くようになるきっかけとなった美術展です。

ヨーロッパ21ヵ国が加盟する「欧州評議会」は、戦後20回にわたって大規模な企画展をヨーロッパ各国で開催してきましたが、本展はその日本版ともいうべきもので、欧州評議会がヨーロッパ以外の国で催す初の展覧会です。

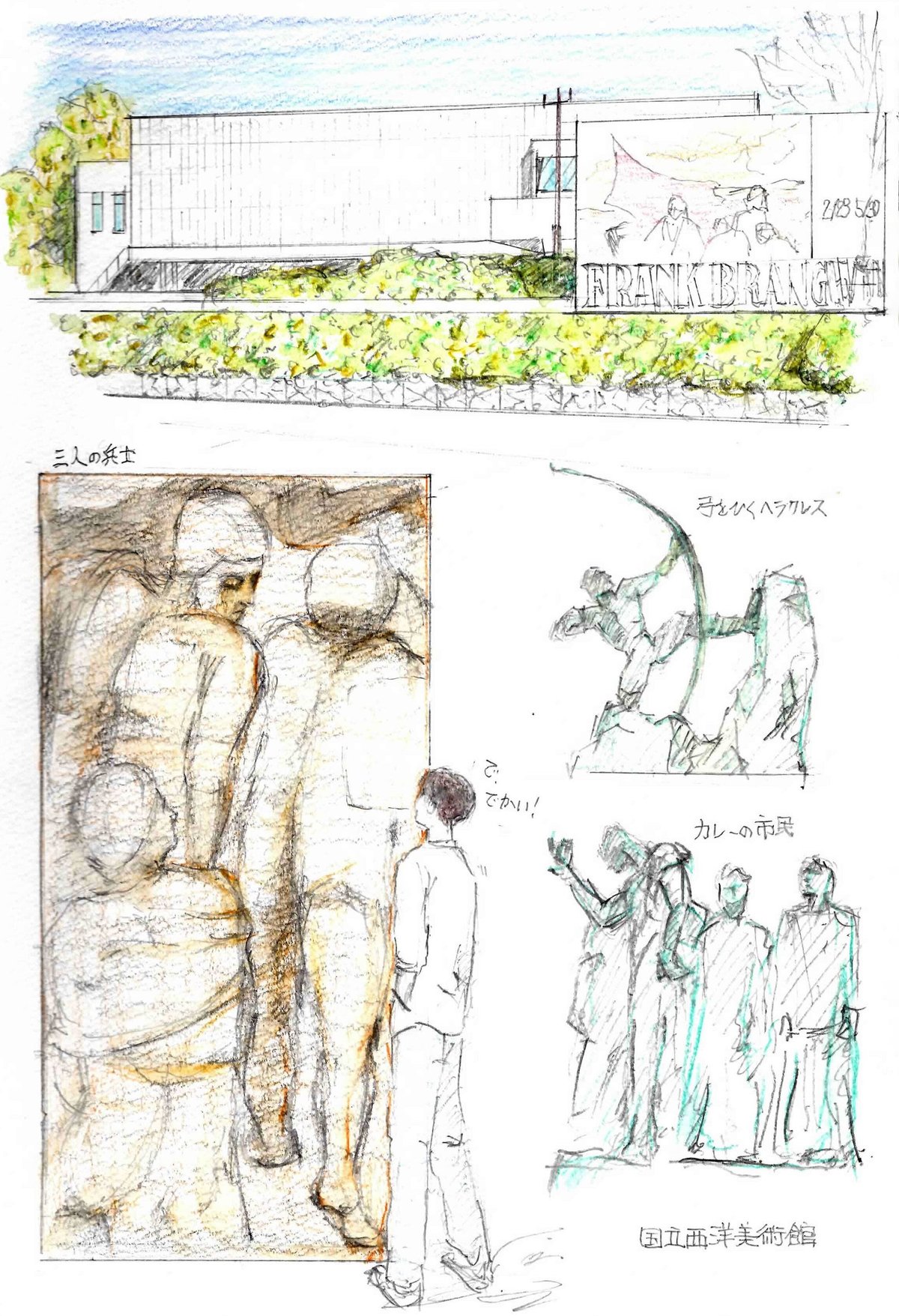

一番感動したのが原寸大の人より大きい、ミケランジェロによる「三人の兵士」(聖ペテロの殉教)のための下絵です。

何と高さが2m63cmで横が1m56cmという、バカでかいデッサン。

もう巨人ですよ、巨人!

余りにも神がかったデッサンに、ただただ感動しました。

この美術展が凄かったのは、目玉作品と呼べる時代を超えた名作が、他にも多数あったこと。

ヤン・ファン・エイク「受胎告知」、アンドレア・マンティーニャ「死せるキリスト」、ラファエロ・サンツィオ「受胎告知」「東方三博士の礼拝」「キリストの奉献」「エゼキエルの幻想」、ビーテル・ハウル・ルーベンス「キリスト哀悼」、ヨハネス・フェルメール「手紙を書く婦人」、フランシスコ・ゴヤ「巨人」などなど。

どうですか?

今ならフェルメールの作品、1点があれば目玉作品として美術展ができます。

如何にこの美術展が豪華だったか、図録を見直しても偲ばれます。

3)2010年2/23-5/30「国立西洋美術館50周年記念事業 フランク・ブラングィン展」

フランク・ブラングィンは英国人画家で非常に器用な方だったようです。

建築、絵画、工芸と幅広く作品を残されています。

なぜ国立西洋美術館の50周年にフランク・ブラングィンなのか?

国立西洋美術館の中核となる松方コレクションの形成に、深く関わった人物だったそうです。

私は知らなかったのですが、夏目漱石の「それから」に作品が登場するぐらい有名なそうな?

展示品はエッチングが多かったのですが、全てを見た後の感想としては「器用」に尽きます。

なんでも出来る人、多分類い稀なるデッサン力あってのことなのだなと感じました。

素描を見ても、さっと捉えているのが良く分かります。

企画展を見終わった後、常設展になだれ込みました。

さすが国立、贅沢な空間、贅沢な作品群。

先生らしき方に引率された、シニアな絵画グループが4組もいました。

その集団に出会い、鑑賞することは断念しましたが、なんだか生真面目な美術学生になったような気分で晴天の上野を去りました。

4)2010年6/26-9/26「ナポリ・宮廷と美 カポディモンテ美術館展 ルネサンスからバロックまで」

国立西洋美術館って、入る前に美術展の見どころの映像を見ることができます。

それをじっくり見てから入ったので、とても分かりやすかったです。

カポディモンテ美術館を代表すると言われるパルミジャニーノの「アンテア」は、モデルが貴族とも娼婦とも言われるミステリアスな美女!

とても綺麗な絵です。

光と影の陰影がとても目を引く、エル・グレコの「燃え木でロウソクを灯す少年」。

宮崎アニメの天使に出て来そうなくらい可愛らしい、バルトロメオ・スケドーニの「 キューピッド」。

なんといっても、グイド・レーニの「アタランテとヒッポメネス」は出てくる人物が等身大程の大作で、まるで舞台の一コマのよう。

舞台のようといえば、アルテミジア・ジェンティレスキの「ユディトとホロフェルネス」は男性を殺害するシーンが迫力満点!

フランチェスコ・グアリーノの「聖アガタ」は非常に官能的でした。

などなど、さすが国立西洋美術館!って感じです。

最後はいつもの常設展示を鑑賞し、やっぱすげぇ美術館だと思いながら上野を後にしたのでした。

5)2012年6/13-9/17「ベルリン国立美術館展 ~学べるヨーロッパ美術の400年~」

思ったより素描画やブロンズ、レリーフが多かったです。

そしてそれなりに混んでいます。

いや、この混み具合は、混んでいるうちにはならないんでしょうね。

半分以上鑑賞したところで引き返し、入口のビデオを何度か見直しました。

私にしては長居しています。

4時間以上、長居していますか。

また入口から鑑賞をしなおしました。

やっぱりメインは、初来日のフェルメールの「真珠の首飾りの少女」ですね。

以前銀座で観たレプリカとは、やはり全然オーラが違います!

柔らかく優しい。

髪に結った赤いリボンが印象的。

混んでいるうちにならないんでしょうねって思ったのは、最前列で観られたからです。

そしてもう一つ異彩を放っていたのがレンブラント派の「黄金の兜の男」。

いやシブイ。

明暗のつけ具合がもう何とも言えない。

相変わらずレンブラント、かっこいいです!

あの・・・「ミネルヴァ」はどうしても美輪明宏さんにしか見えなくて・・・スミマセン(笑)

・・・と長く楽しませて頂きました。

で、ここは常設展も凄く充実している美術館。

勿論今回もしっかり観てきました!

新作コレクションも増えていました。

企画展として「クラインマイスター:16世紀前半ドイツにおける小画面の版画家たち」が展示されていて、小さな版画なのですが虫眼鏡が用意されていてそれで観るのも楽しかったです。

・・・後編に続く

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?