わたしの本郷

東京の文京区に、本郷というところがあります。

私はここで産まれて育ちました。

でも今は住んでいません。

実家も昨年売却して、

もう、縁もゆかりもなくなってしまいました。

だけど、わたしは本郷が今でも大好きで。

この町がどんどん変わっていくのを

寂しいような誇らしいような気持ちで眺めてきましたが

ある日、

そうだ。今のうちに思い出の場所を写真におさめ、

覚えているうちに書いておこう

と思いました。

本当にずうずうしく、おこがましいのですが、

大好きな本郷のことを

「わたしの本郷」というタイトルで

書かせていただきますことをどうかお許しください

私が住んでいた頃の本郷はもう50年も前になります。

町をめぐりながら

あっという間だったその月日の流れの速さを思い、

改めて驚きました。

遊ぶ場所があまりなかったせいもあり、本郷の町自体を走り回って移動したり遊んだりしていたことを思い出します。

今回めぐってみて、本当に文京区の他の町は行ったことがなかったくらい、本郷の中でぐるぐるしていたんだなあとわかり、ちょっと笑ってしまいました。

東京メトロの丸ノ内線の駅で、本郷三丁目という駅があります。

当時子供心にも小さい駅だなあと思っていましたが

大きさは今も変わらず。

けれど、すっかり近代的な、

すてきなデザインの駅になりました

膜屋根

駅員さんが切符に一枚一枚ハサミをいれてくれていた頃が、もう遠い昔の事のように感じられます。

駅近くにあった洋食屋さんの

マカロニグラタンがおいしかったこと!

すぐ隣にはレコード店やスポーツ商品を売る店があって、ハンガーにかけられすっかり日焼けし色あせてしまった、東京大学と大きく書かれたTシャツ。

当時は寂しいくらいまばらにしか人がいない駅周辺も

今ではひしめきあって店舗が並び、

すっかりにぎやかになりました。

本郷には東京大学本郷キャンパスがあります。

このシンボルの威力は今も昔も変わりませんが、

以前にも増して、高い教育をのぞまれた若いご家族が

この本郷に移り住まわれてきているように感じます。

「東大が近くていいねえ」

いつもからかうように笑いながら親戚中に言われました。

当然ながら、住んでいるだけでは

東大の恩恵をいただけるはずはなく(笑)

我が家は両親ともに教育熱心などという言葉とは程遠いものでした。

子供たちがどんな成績なのかも知らなかったのではないかなあ。

たまたま本郷に住んでいたというだけ。

東京大学は近所にある大学というだけにすぎませんでした。

残念。笑

でも当時を振り返り、たしかに同級生は偏差値の高い高校に行く子も多く、東大に受かったという人も何人かいて、優秀なお子さんが多かったように思います。

東京大学の中の建築は近代的なものも増えましたが古いものも多く、少し異国情緒を感じるつくりが特徴的でとても素敵です。

目にとびこんできます

本郷周辺には本当に遊べるような場所がなく、東大の敷地内で駆け回って遊ばせてもらうこともありました。

秋には銀杏を拾いに行ったりもして…

その時の事を以前noteに書かせていただきました。

このすぐまわりには地下の食堂につながる階段があり

今ではすっかり新しく素敵な食堂になりました。

この下には食べるところが広がっています。

この安田講堂のすぐ下に三四郎池があります。

この「三四郎池」という名前、なんの疑問もなく、そう呼んでいましたが、今回はじめて正式名を知りました。

明治41年朝日新聞に連載された夏目漱石の小説「三四郎」は田舎から出てきた主人公の小川三四郎が、様々な人との交流の中で成長していくという物語で、東大の中にあるこの池のことがでてくるので「三四郎池」という愛称ですっかり定着してしまったようです。

「三四郎」は「それから」「門」へと続く三部作の一つとなっています。

夏目漱石は10代後半に小石川や本郷に住んでいたことがあるようです。

隣町の西片や向ヶ丘に

旧居跡の記念碑が建てられています。

ここで、夏目漱石のことを書かれていた、

ふでねこさんのnoteをご紹介させていただきます

ふでねこさんのnoteの夏目漱石は初めて知ることばかりで新鮮でした。

38歳の時書いた「吾輩は猫である」を筆頭に本格的に作家活動に入るのは40代とのこと。しかも49歳で亡くなっていて、思っていたより作家人生が短くてびっくりしました。

ふでねこさんのかかれた夏目漱石は人間味あふれ、味わい深く、漱石の小説をまた改めて読んでみたくなるような気持ちになる素敵な物語です。

ふでねこさんのnoteは皆さんの豊かな時間となることとおもいます!

おお!こんなところにも東大が!

東大仕様になってたなんて、今回初めてしりましたー!

東大をでて本郷通り沿いの銀杏並木は、いつみても圧巻です。

イチョウが黄色に輝いて美しいのです

この道はイチョウ並木と思い込んでいました。

しかし!よくよくみましたら、東大敷地内にあるくすのきが通りにひろがり、銀杏にかぶさるようになってトンネルのようになっていて!

クスノキが結構大きい!

この東京大学からみて、本郷通りを挟んだ向こう側には

以前は古本屋さんや医療器具のお店が軒を並べていました。

母曰く「同じような形の建物がマッチ箱のように並んでいてね」という名残がまだ少しある家々。でもそのうしろに高いビルもずいぶん増えていますね

当時をおもわせる建物も残っています。

本郷通りに出て本郷三丁目交差点のほうにいくと途中に

近江屋洋菓子店というケーキ屋さんがかつてあった建物があります。

今は全く違うお店になっているようです。

子供の頃の誕生日ケーキは

いつもここのバタークリームのケーキでした。

生クリームのケーキがまだない時代だったかと思います。

天井がすごく高い店内で、

入るとなんだか特別な気持ちになったことを思い出します。

まっくらでした

今も本店の神田淡路町店は残っているようで、

イラストレーターの大橋あゆみさんが自ら編集された「Arne(アルネ)」という雑誌で、以前紹介されていました。

近々行ってみたいです!

まさに近江屋さんのアイス!

ケーキだけでなくアイスもパンも

ジュースもスープもあります

子供の頃よりいまのほうが

色数が増えたように思います。

本郷三丁目交差点にある和菓子のお店「三原堂」。

その向かい側にある横断歩道を渡ったところに「かねやす」。

そして、なんだか微妙な場所に位置している交番。

この3つは昔から変わらずここにあります。

「本郷もかねやすまでは江戸の内」という川柳が有名なのですが、享保15年に大火があり、湯島や本郷一帯が燃えたとき、町奉行の大岡越前守が再興にための境をこのかねやすの場所にしたことからこのような川柳が詠まれたようです。

藤むらという和菓子屋さんもありました

建て方で昔からこの位置が変わりません。

このすぐちかくにある桜木神社はお祭りの時子供たちでにぎわいました。飴細工やさんがきていて、高くて買えないのですが、誰かが注文するとすかさず近くに行って作るところをみていました。

節分の時は、水道橋駅近くにある金毘羅様にまず行き、次は湯島天神だったかなあ、少しずつ時間がズレていたので豆まきのはしごをしたのです。最後に一番時間の遅かったこの桜木神社へ向かい。ここは豆やお餅やみかんのほかに5円玉や、たしか50円玉も投げられたんです!

節分の豆まき、毎年ほんとに楽しみでした!

当時桜木神社はお祭りやイベント以外には忘れ去られているような地味な神社でした。でも、漫画「ドラゴン桜」(三田紀房著)の中でこの神社がでてくる場面があり、以前より知れ渡ることになったようです。

三原堂の横の道をまっすぐいくと湯島天神につながっているのですが、その途中にすてきなお店があるのでいってみましょう!

お目当ては、この黒い建物です

たくさん種類があります

東京大学病院側の竜岡門からでて

すぐ目の前の横断歩道を渡った場所にあります。

ここのおせんべいはいつ行っても新鮮でおいしいのです!

海苔も真っ黒でつやつやしていてパリっとしています。

お店の方に許可をいただいて店内も写させていただきました。

この扉とか、昔からのつくりに感動してしまいます!

もう66年お店をつづけられているそうです。

海苔のおせんべいは3,4種類あって、おせんべいの固さや海苔の多さなどで選べます。甘いものもざらめを迷いましたが今回はこちらの3点を選びました。

本当においしいおせんべいばかりです!

この「竹仙」さんから少し歩いたところにある「壺屋」さん

壺の形をした最中が有名ですが、

そのほかにも練り切りなどの和菓子もあつかっていらっしゃいます。

最中はあんこがたくさんはいっていて重い!

甘さもちょうどよくてとてもおいしいんです!

日持ちは4日といわれるため、以前遠方の方にお送りしたかったのですが、あきらめたことがあります。

茶色い最中はつぶあん

お店はもう400年になるとのこと!

戦後にこの本郷に移られてきたとおっしゃっていました

「勝海舟先生の書もあるんですよ。」とみせてくださいました。

芸能人の方のサインなども飾られていました。

最中好きなかたに是非ともおすすめしたいおいしさです

文京区は坂の多い町で知られています。

名前のある坂だけでも100以上あるそうです。

なかでも、本郷にはとても有名な坂道があります。

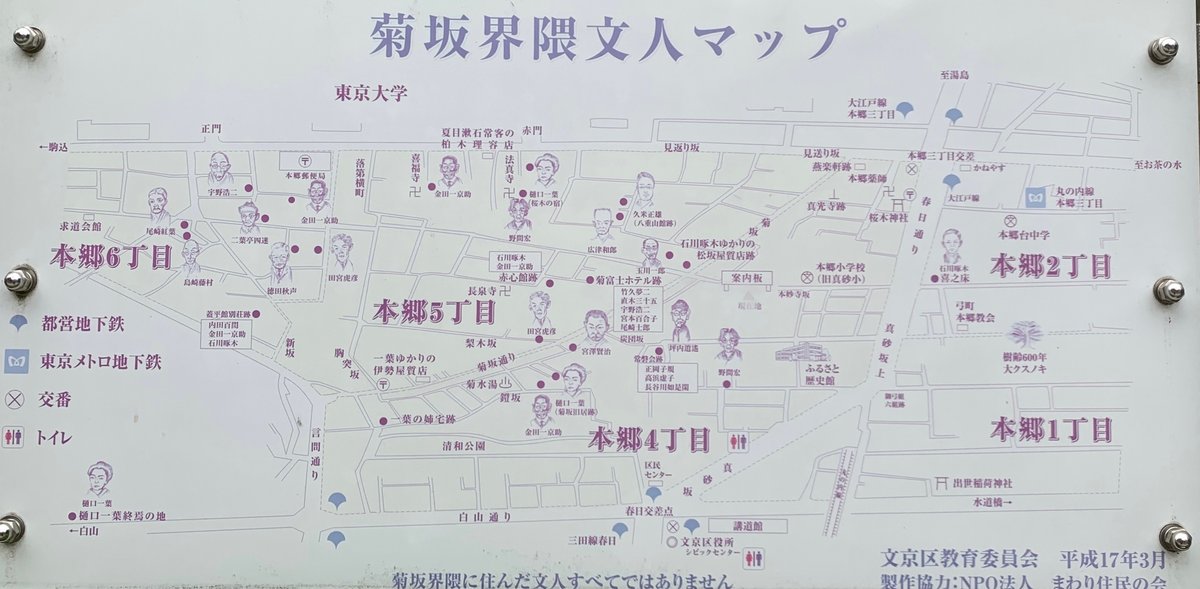

菊坂です。

ようです。

本郷は文豪との関連が多く語られる町ですが、

この、本郷通りから西片一丁目までの長くゆるやかな菊坂には

宮沢賢治や石川啄木、樋口一葉がくらしていたこともあり関連した碑や当時の建築が残っています。

樋口一葉といえば!

ふでねこさーん!

ふでねこさんのnoteをまたここでもうひとつ

ご紹介させてください!

私は、小学生の頃読んだ漫画「ガラスの仮面」の中で樋口一葉の「たけくらべ」を知りました。

恥ずかしながらそれ以外は全然知らなくて、5000円札の人というくらいの認識しかありませんでした。

ふでねこさんの文章を読んで、まず1番ショックだったのは樋口一葉が24歳で亡くなってしまっていることでした。

もっともっと書きたかったことがあったことでしょう。

貧乏だったことが彼女の自由を奪い、命をも奪ってしまったわけですが、でもその貧乏がゆえに筆一本で生きていくという道を覚悟したともいえるのだと考えると、そして名作を残した彼女とその作品が今もなお語り継がれているのかと思うと、貧乏がゆえに一葉は希望を叶えたともいえるのでしょうか。皮肉なものです…

ふでねこさんのnoteには一葉の強さと女性の魅力がふんだんに描かれ、みるみる物語に引き込まれてしまいます。また、吉原の遊女の千早の言葉が心に響きます。ぶっきらぼうなのですが、一葉のことを思って言ってくれてる言葉に愛を感じるのです。

樋口一葉の作品を改めて読んでみたくなってしまいます。

樋口一葉は24年の生涯のうち、約10年文京区で暮らしていたということが今回わかりました。

特に本郷には一葉ゆかりの地がいくつか残され、語り継がれています。

「大つごもり」から「うらむらさき」の発表までは「奇跡の14ヶ月」と言われ、名作を多く残しました。菊坂のことは「大つごもり」の叔父の描写の中でかかれているようです。

また、父親の借金で貧しい中、たびたび通ったとされる旧伊勢屋質店という場所が今も菊坂に残されています。

週末に無料で一般公開をしているそうです

また本郷5丁目にある法眞寺の隣で一葉は少女時代をすごしたといわれています。「たけくらべ」で主人公が恋心を抱く青年のモデルがこの寺の若僧といわれ「ゆく雲」で「腰衣の観音様」として描かれる腰衣観音が現存するなど一葉ゆかりの寺として知られています。

菊坂から本郷一丁目のほうに上る坂がいくつかありますが、

そのなかの一つ、鐙(鐙)坂からのぼってみましょう。

上からみた様子です

このあたりではかなり急な坂道で少し薄暗いかんじもありましたが

最近はすっかり整備され、きれいになりました。

こちらは、このnoteの最初の写真に遣わせていただいている写真です。

私が子供の頃の鐙坂はこんな感じでした。

これは下から見た様子です。

(文京区観光課よりお写真つかわせていただきました)

この写真をみて、思いました。

これが私の本郷のイメージだ!と。

石垣に囲まれ、古めかしくて、

でも美しくて静かでかっこいい、

まさにこんな感じだなあ!と。

坂の途中にこんな看板もあり、金田一先生ご一家がこのあたりに住まわれていたのですね。

この坂の途中にはまだこのような建物も残っていて、

素敵な風景をみることができます。

この坂を下った一番下には、以前「菊水湯」という、私もおせわになったことがある銭湯がありました。

取り壊され、いまではその跡地に近代的なすてきな家々が立ち並んでいます。

その一角に、大きな日本家屋だった「菊水湯」の一部が飾られています。

ここから少し歩いて、私が幼少期住んでいたあたりにいってみたいとおもいます。

私が通っていた幼稚園です。

教会もついていたキリスト教の幼稚園で、とくに信者というわけではなく、近くにはこの幼稚園しかなかったため通っていました。

礼拝があり聖書を読み、神の恵みに感謝しました。

讃美歌の美しさに感動して

意味がわからなくとも一生懸命覚えて歌いました。

石造りの素敵な建物が子供ながらにも大好きでした。

光に輝くステンドグラスをぼんやりながめて。

わんぱくだった私はいつも先生を困らせてばかりいて、

悪い子が入る暗い部屋につれていかれ、

そこからも勝手に出てきてしまい、

また怒られるというような子でした。

ここでお友達になった女の子の家に行くと、

ご飯の時おとうさんが

「天にまします我らが父よ・・・」とお祈りされたり、

クリスマスツリーは本物の巨大なもみの木だったり、

豊かな生活をされているおうちが多くて、すてきでした。

この通りには大きなクスノキがあります。

この通りはすっかり高い建物も増えましたが

昔から静かでステキな通りでした。

この通りからもう一つ隣の通りは旅館街でした。その時期になると修学旅行生がたくさんきてにぎわっていましたが、今ではすべて高級マンションになり、すっかり風景がかわりました。

鳳明館という旅館がありましたが、こちらもマンションになってしまい

今は、ここから少し離れた本郷5丁目に森川別館が残っています。

日本家屋の情緒ある旅館です。

本郷5丁目にあります

ここからまた少し歩いて

地下鉄丸ノ内線が唯一外に出るところが見える場所にいってみましょう

電車好きな方が時々ここで写真をとられています。

外で地下鉄が写せる、ちょっと珍しい光景なのかもしれません。

わあ、久しぶりにたくさん本郷をめぐりました。

さてそろそろ・・・と思ったその時

私の通っていた小学校を思い出しました。

今はどうなっているだろう。

ちょっとみてみたいな。

ずいぶん家から離れているように思っていましたが、

今回調べてみたら小学校は住まいと同じ本郷1丁目。

文京区立元町小学校というところです。

私が卒業して真砂小学校と合併したため元町小学校自体はもう廃校になってしまっていることは知っていましたが、選挙の投票会場等に利用されていたようです。

本当に久しぶりに行ってみたので、もうまわりがあまりに変わっていて

どこもかしこも面影がありませんでした。

あ、あれだろうか?

取り壊しをすることになったのかあ。

なくなってしまう前に見れて良かったなあと思いました。

クラスはA,Bとあり、私はずっとAクラスでした。

27人でした。

でもこの校舎をみても、こういう建物だったか、

全く思い出せませんでした。

でも私はこの小学校の校歌がいまでも歌えます。

記憶って不思議ですね。

隣りにあった元町公園はまだ残っていて、こんなに暗かったかなあと感じました。きっと木々が成長して覆いかぶさるようになったせいかもしれません。

当時蚕を飼う授業があり、蚕に食べさせる桑の葉をこの公園にとりにきていたことが懐かしく思い出されます。

私は27歳で結婚して他の街に転居したため、

結局27年間しか本郷には住んでいませんでした。

そして、あれからもう26年!

すっかり高層建築が増え近代的な街並みになりました。

でもところどころに昔ながらの風景が残り

新しく出来上がった美が、

けして最高の美とは限らないのだということを

むしろ、

つくりたくてもつくれないような、

自然の力も含めた、

長い年月で出来上がる美しさもあるのだということを

本郷という町がみせてくれています。

そして歴史や文学が豊かに息づいた本郷の「知」もまた長い年月を彩る美であり、

その「知」によって、たくさんの未来の人たちの力となるような町でありますようにと思っています。

すぐにお金になるような

すぐに役に立つような最先端の学問だけでなく

人間の根本にこそ

しっかり根を張れるような

「教養」にも重きをおき、

「知」の奥深さに価値をみいだせる人が育つような町でありますよう。

本郷という町の

「知」と「美」が

これからも本郷らしさの中で息づいていくことを願って

いつまでも美しく。

大好きな

わたしの本郷

。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?