樋口一葉〜書けなかったものたち全てへ〜

【この記事を読むために抑えておくとよい流れ】

・半井桃水(なからい とうすい)との出会いと別れ

↓

・雑貨屋(駄菓子屋)を開く

↓

・丸山福山町で執筆に専念する。

※記事では時系列が入れ替わり、交互に現れる構成になっています。

----------------------------------------------------------------

1893年8月。

21歳になった樋口一葉は下谷龍泉寺町※で駄菓子も売る雑貨屋を営んでいた。

※吉原の遊郭の近く

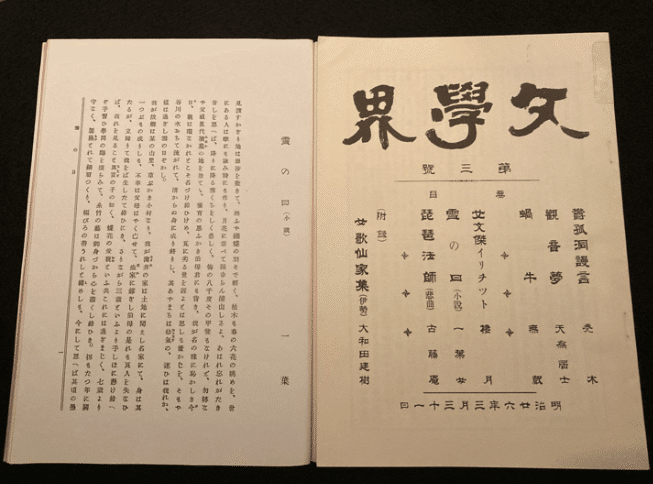

文芸雑誌『文学界』での仕事もあるにはあったが、作品は書けていなかった。紹介してもらった三宅花圃※にも合わせる顔がない。

※ 三宅花圃 10代の頃通った歌塾「萩の舎」での姉弟子

まぁとはいっても花圃は名家の令嬢だ。通りに遊女の嬌声と幇間の三味線が響くここ、吉原界隈には近づくまい。こちらが疎遠になればそれまでのこと。借りっ放しの金もある。今のところ返す当てはないが忘れたわけではない。恩も感じているし、苦手なタイプだが嫌いなわけではない。けれど士族といえ、下級役人の娘のわたしとは、14歳で「萩の舎」の座敷で会った時から住む世界が違っていた。

そんなわたしが文学で、筆一本で、食べていこうとするのはやはり無理だったのだ。世に女流作家と呼ばれる者たちはいるが、皆、それだけで食べているわけではない。家や夫の庇護のもと、おっとり書いているのだ。ままごとだ。畳をひっくり返したところで一銭銅貨一枚転がり出てこぬ、貧乏人の娘が追い詰められてやるようなものではない。いや、男ならそれもいいかもしれない。けれど女の身でそんな抜き差しならぬ勝負をしようものなら疎まれる。眉を吊り上げ、やっきに書いたところで、嫁の貰い手を心配されるばかりだ。もっとも母と妹を食べさせていかなければならない身空とあってはもとより結婚は縁遠い。

あきたりないといえばあきたりないが、金がないなら仕方ない。高尚な文学より、1銭いくらの駄菓子を売る方が先決だ。それが生活というものだとよくわかった。

夢見る文学少女がよくぞここまで世俗にまみれたと、むしろ褒めて欲しいものだが、そんな相手もない。

「蒸すね。ラムネでももらおうか」

聞き覚えのある声に筆を置き、一葉は帳面から顔をあげた。

「何の用です?もうお会いできないと伝えたはずですが」

一葉の冷たい言葉に半井桃水(なからい とうすい)は薄く笑うと、通りを振り返った。

真夏の昼下がりとあっては吉原の廓も静かだ。

客を運ぶ人力車も絶えた通りが強い日差しに照らされ、白く光っている。

「最近、良い人に去られてね」

ふん、と一葉は鼻を鳴らした。

「文才もあって千蔭流※の美しい文字を書く人だった。その人からの手紙はみな取ってある」

※和様の書の流派

一葉は一瞬俯いて小さく息を吐くと、桃水を見据えて言った。

「どこの女(ひと)の話か知りませんが、芸者遊び帰りの冷やかしなら帰って下さい。忙しいんです」

桃水はゆっくり店内を見回すと微笑んだ。

「そうかい?見たところ、貴女と僕しかいないようだ」

「書き物の途中なんですっ」

一葉はパンっと、机代わりの低い棚に置いた帳面を両手で叩いた。

桃水はここで初めて苦笑した。

「貴女に興味を持ってる人がいてね、紹介したいんだ。雑貨屋など妙な「ままごと」を始めたようだが、完全に筆を折ったわけでもないだろう?」

一葉は棚に手をついたまま、キッと桃水を睨んだ。身長差があるので自然、見上げる格好になる。桃水は波の立たぬ湖のような目で一葉を見返していたが、やがて低く呟いて踵を返した。

「帰れと言うなら帰りましょう。幸い、今日は「雪も降ってない※」

※後述のエピソードより

---------------------------------------------------------------

1891年4月。

龍泉寺町で雑貨屋を開く2年前、19歳の一葉は初めて芝の南佐久間町の桃水の家を訪ねた。

それよりさらに2年前には、長兄と父を立て続けに喪い、樋口家の命運は突如17歳の一葉に託された。しかも事業に失敗した父が残した借金のせいで家計は火の車だった。

1890年には家賃の安い本郷菊坂へ越し、母と妹のくにの3人で必死に針仕事をこなしたが、それでどうにかなるようなものではなかった。

そんなとき、萩の舎の姉弟子、田辺花圃が小説を書いて33円(現代の65万円ほど)稼いだと聞いた。33円!初めて聞いた時、目眩がした。それだけあれば3ヶ月はゆうに暮らせる。かたや針仕事では夜鍋をしたって10銭がいいところだ。もはや、他人の着物の直しなどしている場合ではない。この暮らしから脱するには自分も小説を書くしかない。

第一、花圃は小説など書かなくても生活に困らぬではないか。婦女子が戯れで書いた小説がなぜそんなに稼げるのだ。解せぬが羨ましいことこの上ない。金が必要なのはわたしの方だ。花圃など相手にならぬ。メラメラと、一葉の中で闘志が湧き上がった。

かくして習作を携え、桃水を訪ねたのだった。

東京朝日新聞専属作家である桃水に認めてもらい、自分も新聞で連載できれば、継続的な収入が見込める。

桃水は、樋口家に何度か針仕事の依頼を出しており、一葉も顔は知っていた。しかし、個人的に訪問するのは初めてだった。

玄関の外で訪(おとない)を入れると、突然現れた一葉を見て、桃水はやや面食らったようであった。しこしそこは10以上歳上の余裕を見せ、自室に通すと小袖に懐手で向かい合った。

かたや、勢いよく乗り込んだはいいが、いざ部屋で桃水と向き合うと、一葉は言葉を失ってしまった。男の人と2人で部屋にいるなど、父を除けば初めてだった。一葉は俯いたままチラッと桃水を盗み見た。女性のように色が白い。自分より白いのではなかろうか。そう思ったら急に恥ずかしくなった。帰ろうかしら。いや、ここまで来てそんなわけにはいくまい。桃水は豊かな髪を真ん中で分けていた。色の白さが髪の黒さを引き立てている。顔はやや面長だが山なりの眉と目尻の下がった瞳からは穏やかな印象を受ける。

優しそうだな、そう思った。

「あの、わたし、小説を書いて生活していきたいんです」

一葉は思い切って言った。

桃水は意外そうに一葉を見ると、しばらく黙って庭など眺めたあと、おやめなさいと言った。

「あなたは萩の舎で学んでおられる」

「はい」

「それで充分でしょう。文学の素養のある女性(ひと)は素敵です。想い人に歌でも贈ってあげなさい」

何だかあしらわれている。一葉は焦って言った。

「いえ、そういうことではなく。わたしの家はその、生活が苦しくて、父も亡くなってしまったので、わたしが稼がなくてはならないのです」

桃水は軽く頷いた。

「事情は何となく耳にしております。だから助けになればとわたしも針仕事を頼んだりしてきました。ただ、稼ぎたいのであれば、別の商売になさい」

「わたしには文学しかないんです!」

一葉は身を乗り出した。思わず、語気が強くなった。初対面で、しかもこれから何かとお願いする身なのにしまったと思ったがもう遅い。しかし桃水は気にした様子もなく、微かに笑うと、赤面し、謝る一葉を眺めていた。

「そうですか。まぁいいでしょう。しかし、売文というのは苦しいものです。こう言ってはなんだが、お嬢様方の歌遊びとはわけが違う。読者に媚び売る俗な商売です。貴女に出来ますか、それが」

「やります、やってみせます」

一葉は俯きながらも必死に答えた。

桃水は、一葉が書いてきた習作に少し目を通すと、綴りをパタリと閉じて一葉に返した。まともに読んでもらえなかったということは、ダメだったのだろう。ならばどこが良くなかったのか、聞かねばならない。しかし、何を言われるか、怖くてなかなか言い出せなかった。返された習作を握りしめ、一葉はただ畳の目を見つめていた。

「誰が読むのです?それは」

桃水は静かに言った。

その言葉が胸に刺さり、ピクリと上体が跳ねた。

「紀貫之ですか?今は明治の世ですよ?」

桃水は目を細めて笑った。

その様は、穏やかな印象から一変し、何を考えているか読めぬ狐の面のようだった。

馬鹿にされたように感じ、一瞬ムッとしたが、一葉は黙って堪えた。

「残念ながら新聞の読者は貴女ほど賢くもなければ、古今和歌集に興味もない。もう少し俗っぽく書きなさい」

萩の舎で学んだ歌の世界も取り入れて書いてみたつもりだったが、桃水に言わせれば古臭く少女趣味過ぎるということだった。

「わかりました。また書いて参ります。どうぞ、ご指導ください」

一葉は三つ指をついて改めて頭を下げた。顔をあげると、桃水は外を見ていた。釣られて視線を移すと、いつの間に降り出したか、木蓮が雨に打たれて揺れていた。

「車を呼びましょう」

迎えの車が来るのを待つ間、桃水が出してくれた羊羹を食べた。甘いものを食べるなど、久しぶりだった。思わず顔がほころんだ。全部食べそうになったが、手が止まった。母と妹のくににも食べさせてやりたかった。包んで持って帰ろう。だが、懐紙がない。桃水から貰いたいが、羊羹を家族にも食べさせたいから持って帰るなどと言って、卑しい女と思われないだろうか。逡巡した挙句、一葉はおずおずと申し出た。

「あの、羊羹を持って帰りたくて…その、懐紙を…」

桃水は一瞬、戸惑ったような表情をしていたが、すぐに何か察したように、懐紙を持ってきてくれた。

良かった。これで母にもくににも食べさせてやれる。きっと喜ぶだろう。そう思うと嬉しかった。それを見て桃水が言った。

「今の貴女はいい顔をしている。そういう小説を書きなさい」

通りの方から声がして、車が来たようだった。

「小説が書けましたらまた伺ってよろしいでしょうか?」

玄関に向かいながら一葉は再度尋ねた。

桃水は少し考えた後、部屋に戻るとしばらくして戻ってきた。

「菊坂町からここまで来るのは大変だ。次来る時はこちらへいらっしゃい」

そう言って、一筆箋を折ったものを一葉に握らせた。

車の中でそっと開くと神田表神保町の住所が書かれていた。どうやら、桃水が執筆部屋として借りてる下宿のようだった。ということはその部屋にはお手伝いさんなどもいないということか。そういう部屋に誘ったのは、ただわたしの家から近いからだけだろうか。

一筆箋を握りしめ、罫から豪快にはみ出た桃水の字を、一葉はじっと見つめていた。

次に一葉が桃水を訪れた日も雨だった。

何を着て行くか迷った。あまり派手ではおかしいし、地味過ぎても失礼な気がする。結局、白地に紫の小花柄の単衣を選んだ。これだけは質に入れず取っておいたものだった。

桃水の下宿は路地の行き止まりにあり、踏めばきしむ外階段を上った2階の奥だった。

傘を畳み雨に濡れた髪を撫でつけると一葉は遠慮がちに扉を叩いた。

扉を開けた桃水は一葉を一瞥すると無言で通した。

玄関でもう一度ハンカチで髪を押さえ、身なりを確認する。単衣の裾に泥が跳ねていた。ハンカチで払ったが落ちない。足袋も濡れていた。

「脱いでしまいなさい」

桃水に言われ、思い切って裸足になって上がった。

部屋は4畳ほどで壁は一面本棚だった。

「幸田露伴は読みますか?」

突然尋ねられて一葉は首を振った。

「名前だけは…」

頷くと桃水は言った。

「私がどうしてこんなに本を集めているか、わかりますか?」

一葉は首を傾げるしかなかった。

「作品を書く、資料でしょうか?」

「それもあります。けれど本当は、貴女のような初心な女性を信用させるためです」

そう言って桃水はじっと一葉を見た。一葉は何と言っていいかわからず俯いた。

「というのは冗談です。まぁ、お座りなさい。作品を拝見しましょう」

一転、明るい声で言うと桃水は相好を崩した。

からかわれているとわかって良い気はしなかったが、胸はドキドキ鳴っていた。

一葉の習作を読み終えると桃水は言った。

「いいでしょう。主筆の小宮山※さんに話してみましょう」

※ 小宮山桂介 当時の東京朝日新聞の主筆

「ありがとうございます」

一葉は頭を下げた。

「あら、若い子にそんな頭下げさせて。いつからお兄様はそんな偉くなったのかしら」

ハキハキした声に玄関を振り向くと、藤色の単衣を着た小柄な女性が立っていた。歳は25くらいだろうか。一葉より少し上に見えた。西洋下げ巻きにした髪を簪で留めている。

「あの…」

一葉が声をあげると、女性はあぁ、と手を上げた。

「気にしないで続けて。たまに来るようにしてるの。ほっとくと部屋中散らかってるから。花嫁修行に丁度いいだろって、わたしを何だと思ってるのよ、ねぇ?」

「おい、幸」

桃水がたしなめるのも気にせず、女性は一葉に同意を求めるように笑いかけた。首を傾げた拍子に、単衣に合わせた簪の藤の下りが揺れる。

綺麗な人だな、そう思った。

「わたし、樋口一葉って言います。半井さんにはあの、小説を見ていただいてて…」

話の途中で女性は頷くと言った。

「聞いてるわ。真面目な子が来たって。でも怖かったでしょ、こんなとこ呼び出されて。お兄様ももっと気を遣ってあげてよね」

幸は桃水を軽く睨んだ。

「来客中だ。お前こそ気を遣え」

「遣ってますぅ。気遣いだけが取り柄です。世の殿方達に見せてやれないのが残念だわ」

桃水が苦り切った表情をしている。いつもの澄ました桃水と違い、一葉にはそれが新鮮でもあり、おかしかった。

「幸、お前、相良さんの前でもそんな喋り方をしてるんじゃないだろうな?若くもないお前を好いてくれているんだ。大切にしないとバチがあたるぞ」

「あら。そんな喋り方ってどんな喋り方かしら?生まれてこの方、こんな喋り方しかしたことないわ」

一葉は思わず吹き出した。こんなに明るく堂々と自分を語れる女性がいるとは。幸が眩しく見えた。

「そんなだから婚期を逃すんだ」

「初めから追ってもないもの、逃した覚えもありません。ただし、万に一つ、そんなものがあるなら、それはわたしが決めることです」

幸はキッパリ言うと、がんばってね、そう一葉に声をかけて微笑んだ。

「わたし、普段本なんて読むアレじゃないけどさ、貴女が書いたものなら読むわ」

「ありがとうございますっ」

頭を下げて、顔を上げると幸と目が合った。

「あの…幸さん…」

無意識に言葉がこぼれた。

ん?と幸が目で尋ねてくる。

「わたし、幸さんのこと、書いてもいいですか?いや、あの、全然幸さんのこと知らないし、そんなの失礼だとわかってるんです。でもあの、凄くその…」

うまく言葉が出ずに焦った。額から汗が出てくる。俯くとハンカチを取り出すのも忘れて、一葉は手の甲で汗を拭った。それに気づき、はしたないところを見せてしまったとまた焦る。その挙句、出てきた言葉はシンプルだった。

「感動したんです」

あっは!と幸は笑った。

「感動?初めて言われたわ、そんなこと。こんなんで良かったらいくらでも書いて。楽しみにしてるわ」

その後、桃水から習作の添削を受けた。けれど今回はそれほど緊張せず、自分の意見も言えた。きっと幸がいてくれたからだろう。

久しぶりに充実した気持ちと、楽しい気持ちで一葉は桃水の下宿を出た。

---------------------------------------------------------------

あの頃は子供だったなと思う。

「この店じゃラムネもないのかい?」

書きかけの帳簿に肘をついて、物思いにふけっていると、店先から千早(ちはや)の声がした。

「どいつもこいつもラムネ、ラムネうるさいね」

「何だい、カリカリして。男につれなくされたかい?」

藍に白の桔梗柄の夏着物姿の千早が店に入ってくる。千早は吉原の遊女だ。先月、店を開いたばかりの頃、フラッと現れ、それからちょくちょく来るようになった。白帯には着物に合わせた桔梗の帯留めがついている。

一葉は桃水のことをかいつまんで話した。

「なるほどね。惚れた葉(よう)が悪いのさ。ま、忘れるこった。なんならいい男を紹介しようか?」

一葉は苦笑して首を振る。

「そうかい。でも、仕事の話を持ってきてくれたんだろ?聞くだけ聞けば良かったじゃないか」

それもそうだなと思いつつ、桃水といると素直になれぬ自分を思う。そもそも、あのどこか人を食ったような言いざまが気に入らないのだ。真っ直ぐ言ってくれればこちらも真っ直ぐ飲み込む。それを絡め手で来るからこちらも身構えるのだ。

それを聞いて千早は、はんっ、と笑った。

「どうやら、惚れてんのはアンタだけじゃなさそうだ。いつまで「袖の残り香」の恋遊びをしてんのさ。古今和歌集は、もう卒業したんだろ?」

くっと顔を近づけ、千早が一葉の耳にかかった後れ毛を指に絡めた。つんっ、と白粉が香る。

「やめてよ」

「まぁいいよ、でもね、わたしもその男に賛成さ。あんた、商売に本気が見えないよ。ここにいる人間じゃないだろ?」

そう言うと千早はスッと目を細めた。店は一生懸命やっている。家族の生活がかかっているのだ、当たり前だ。けれど何故かすぐに言い返せなかった。

「わたしはさ、学がないからこんなところで稼ぐしかないんだ。たとえ、あんたが本を出したところで読むことなんてないよ。でもね、書いて欲しいと思うのさ。そしたら夜な夜な男に上になられながらも、あんたを思えば痛快じゃないか。男に混ざってそんな生き方してる女もいるってね」

一葉は、千早を見つめて静かに頷いた。

千早は自分の唇を指で拭うと、その指で一葉の唇をなぞった。

「客商売だろ?紅くらい差しな」

---------------------------------------------------------------

6月、一葉は再び桃水を訪れた。

その頃、桃水の下宿は平河町へ移っていた。

菊坂町から伝通院を通り、神楽坂を下って、半蔵門の方へ抜けていく。下駄が跳ねた雨が裾に飛ぶ。その日も雨だった。

「貴女が来る日は雨が降る。雨が降れば貴女が来るのか。どっちだろうか」

謎かけのようなことを言って、桃水は一葉をドギマギさせた。東京朝日新聞の主筆、小宮山は一葉の小説を採用しなかった。落ち込みはしたが、桃水は一度で諦めることはないと励ましてくれた。だから習作を重ね、定期的に桃水に見てもらっていた。一葉の文章は次第に古典懐古主義から脱しつつあった。しかし三宅花圃のように言文一致体で書くことはしなかった。和歌から学んだ省略と雅な文体は残しつつ、広い読者に親しまれるよう、簡潔で分かりやすい表現を心がけた。

時には作品を褒められることもあったが、それでもまだ、一葉は桃水の前に出ると緊張した。

「取って食うつもりなら、とっくにそうしてる。もう少しゆるりとされたらいい」

そう言われても正座を崩せぬ一葉だった。「男女七歳にして席を同じうせず」。父から叩き込まれた貞操観念は、一葉の骨の髄まで染み込んでいた。

「しかし、こうしばしばお会いしていては、良からぬ噂も立ちかねない。そんなことになっては嫁入り前の貴女に申し訳ない」

こんなことを言われて、どう返せばいいのか。

「いえ…」

と小さく首を振るのが精一杯だった。

そんな一葉の様子を見て、何故か満足気に頷くと桃水は言った。

「まぁ、しばらくは仕方ないですね。どうぞ、私を師などと思わず、気安い女友達のように接してください。私も幸に接するようにしましょう」

そう言って微笑んだ。幸の名が出て、一葉は尋ねた。最近、姿を見ていなかった。

「あぁ、言っていませんでしたか。祝言の準備で忙しくてね…兄としては…心配ごとが1つ片づいてホッとしています」

桃水の言葉の後半は耳に入らなかった。内心、姉のように思っていた幸が結婚する。何故かわからない。置いて行かれたような寂しさがあった。

「ちゃんと、あいつからも挨拶させましょう」

「あの、式はいつでしょう?」

勢い込んで尋ねた。

「10月です」

「お祝いに、行かせて頂いても宜しいでしょうか?」

桃水はやや驚いた表情を見せたが、すぐに頷いた。

「きっと幸も喜びます」

家に戻っても、桃水のことを考える時間が増えた。

小説のことを考えていると、自然と桃水の顔が浮かんだ。

自分の習作を添削する筆を持つあの細い指。あの指で頬を撫でられたらどんな心地だろう…

「姉様。手が止まってらっしゃいます」

ポーッとしていたら、妹のくにに叱られた。

「姉様が何をお考えか、わたし、わかります」

一葉より器用で裁縫も上手いくには言いながらも目は着物の布地に落としたまま、手は素早く針を動かしている。とても自分はこんなふうにはできない。10針に一度は親指の腹を針で突いている。向いていないのだ、家庭のことには。

「最近、よく行ってらっしゃる小説の先生のことでしょう?」

「なっ。馬鹿おっしゃい」

慌てて否定したが、顔が赤くなった。

「わかりやすいこと。顔に書いてありますわ」

そもそも、一葉が桃水のことを知ったのはくにがきっかけだった。くにの友人が桃水の妹、幸と学友だったという、細い糸を手繰ったのだった。

「でもあの人、あまりいい噂を聞かないわ。そりゃ、好男子なのは認めるわ。でも浮かされて泣かされるのは姉様なんですからね」

「あんたが考えてるようなことなんて何もないのよ。ただ小説を見てもらってるだけなんだから」

ようやくここで姉の威厳を取り戻し、一葉はピシャリと言った。当時、新聞社勤めや、作家などは道楽者の遊び人と見られることが多かった。実際、新聞社の集まる銀座から新橋花柳界は目と鼻の先だった。

「でも好きなんでしょう?あの先生のこと」

くにも負けずにやり返してきた。しかし今度は一葉も落ち着いて答えた。

「そんなことないわ。向こうには奥さんを亡くしたばかりだし、わたしだって母さんやあなたを食べさせていかなきゃいけない。それでどうやって恋や愛だってなるのよ」

「だといいけど。でも本当にその人についていて、作家になれるわけ?」

くにはシッと針を引いて結び目を作ると、チョンと裁ち鋏で糸を切った。手際がいい。

「今は信じるしかないでしょ」

「怖い話」

くにが笑う。

くにの忠告を聞いたからではないが、一葉は幸の結婚式まで、桃水のところへ行くのは控えた。

式での幸は綺麗だった。

髪は文金高島田に結い上げ、紺地に金の流水模様に梅と鶴の柄が施された打掛は鮮やかで凛としていて、幸に似合っていた。

一葉が褒めると幸は照れたように俯いた。

「ありがとう。贅沢だと思ったんだ。でも、こんな機会、何度もあるもんじゃないしね、甘えさせてもらったよ」

そう言う顔は、嬉しそうだった。それを見て、一葉は自分のことのように嬉しくなった。

桃水は控え室の壁際で、新郎の相良にやたら文学論をふっかけては困らせている。きっと妹の晴れ姿が眩しくて、掛ける言葉が見つからないのだろう。

仲人が、そろそろ準備をと言いに来て、一旦、新郎新婦以外は部屋を出ることになった。その時、幸が桃水を呼び止めた。

「お兄様。今まで親代わりに育て、守ってくださり、ありがとうございました」

幸らしくない、しおらしい態度に桃水は一瞬黙り、何か言いかけて飲み込んだ。それからちょっと上を向いてから言った。

「幸せになれよ。そうでないと私も安心して書いていられない」

頭を下げたままの幸の肩にそっと触れると、桃水は部屋を出た。言葉足らずで、どこかぶっきらぼうなところのある桃水の、妹への想いが見えた気がして、一葉は心が温まった。

幸の結婚式に出たのがきっかけで、一葉は再び桃水のところへ頻繁に通うようになった。

年が開けて1892年。2月に一葉は桃水を訪れた。

昼過ぎには雨だったのが、桃水の部屋で今書いている恋愛小説について話し込んでいるうちに、外は雪に変わっていた。慌てて帰ろうとする一葉に桃水は言った。

「もう暗いし、雪で足元も悪い。今日は泊まっていかれたらどうです?家へは私から電報を打っておきましょう」

玄関で、一葉は振り返って桃水を見た。桃水の目は、いつものように穏やかだった。

「ありがとうございます。でも平気です」

一葉は小さく頭を下げると、外へ出た。風に吹かれた雪がサッと横殴りに頬を叩いた。火照っていたものがひやされるようだった。

(あの人は、引き留めなかったな)

一葉は、雪の積もりはじめた道を歩きながら、傘をくるりと回した。※

※前半の桃水の台詞に出てきた「雪の日」のエピソード

3月には桃水を発行人にした文芸誌『武蔵野』が創刊され、一葉の書いた「闇桜」も掲載された。これが初めて活字となった一葉の作品だった。

自分でも気持ちを測りかねるような曖昧な桃水との関係だったが、ついに萩の舎での師、中島歌子に問い質された。そんなことを疑われるのも恥ずかしかったが、一葉ははっきり否定した。

「何もやましいことはありません」

歌子は腕を組んで一葉を見据えると、小さく息を吐いて言った。

「それならあの人が貴女を内縁の妻呼ばわりしているのは、どういうことですか?」

「え!?」

一葉は、大きな声を上げた。

その話は既に萩の舎中に知れているようで、皆が一葉をチラチラ眺めては小声で何か話していた。

「貴女、あの人のところへ何を教わりに行ってたの?まさか小説にも書けないことかしら?」

花圃がすれ違いざまに言うと、フフッと笑った。一葉は耳まで真っ赤にして恥ずかしさと桃水への怒りで震えた。

結局これがきっかけで、一葉は桃水と縁を切った。

そのあと、小説の発表場所を失った一葉に救いの手を差し伸べたのは、意外にも花圃だった。『文学界』での仕事を紹介してくれたのだ。礼を言う一葉に花圃は手を振った。

「別にいいわよ。習作より本番の方が勉強になるわよ。それでお金も貰えるなら願ったりでしょ」

花圃なりのエールだった。

人とは測り難いものだ。

あんなに心揺れ、華やぎもした桃水との関係があっさり終わる一方、お互い疎ましく思っているであろう、花圃が仕事を紹介してくれるとは。

そんなある日、一葉は思わぬ人の来訪を受けた。

かつての許嫁、渋谷三郎だった。

渋谷とは一時は結婚も考えたが、父が亡くなり樋口家が傾いた頃から疎遠になった。当時は単に法科の学生だった渋谷は、高等文官試験を突破し、新潟裁判所の検事となって一葉の前に現れた。月俸は、50円もらっているらしい。

一葉の方ではとっくに過去の男だったが、こうして戻ってきたところを見ると渋谷はそうではなかったらしい。生活が苦しい今、月俸50円は魅力的だったが、まずは言いたいことがあった。

「今更どうしたの?季節が過ぎれば花も枯れるのよ」

茶色のジャケットの襟を正すと渋谷は言った。

「とはいえ、季節は巡りまた花は咲くでしょう?」

こんな気の利いた返しができる男だったろうか。

会わなかった数年で学んだのはお勉強だけではないらしい。

「貴方がいなくなって随分泣いたわ」

「悪いことをしました。あの時は僕も文官の試験のことで焦っていたんです。貴女のもとを離れたのも本意ではなかった」

一葉は玄関の柱にもたれたまま、上目遣いで渋谷を見た。

「場所を変えましょ。ここらじゃ立ち話は噂の的なのよ」

そう言って一葉は先に立って歩き出した。

近くの神社まで歩くと、境内の階段にならんで腰をおろした。一葉が座ろうとした時、渋谷はさっとハンカチを敷いた。

「ありがとう。そんな優しかったかしら?」

渋谷は苦笑した。

「で、今日は何の用?」

一葉の方へ向き直ると渋谷は言った。

「奈津さん(一葉の本名)、もう一度、僕と交際してくれませんか?貴女のもとを離れてから、僕だって無為に過ごしてたわけじゃない。今なら貴女やご家族の生活を守ることもできる」

一葉は視線を下に落とすと言った。

「試験にも受かって、立派になられたのね。あなたのお祖父様には父が随分お世話になったわ」

「お父様が亡くなられて大変な時に、無理を言いました※。どこか僕に驕りがあったのでしょう」

※一葉の父、則義の死後、渋谷は樋口家対し、学費や生活費の保証を求めた

一葉は俯いたまま小さく息を吐いた。

渋谷はあの頃から利発だったが才走ったところもあった。それがこの数年で自分の至らなさを認められる謙虚さも身につけていた。いや、自信か。いずれにせよ、将来有望な青年になっていた。

「交際と言いましたが、どういうおつもりで言っているのでしょう?」

直球の問いに渋谷は一瞬口籠った。

「家計を助けて下さろうとするお気持ちはありがたいですが、それだけでは交際はお受けできません」

「もちろん、それだけじゃない。……僕は、貴女のことを忘れたことはなかった。ちゃんとして、もう一度貴女の前に立ちたいと思ってきました」

「そう、じゃあ今日、それが叶ったじゃない」

一葉は立ち上がり、階段を降り始めた。

後ろから渋谷の声がする。

「僕じゃ、ダメですか!?他に、他に…半井先生がいるからですか!?」

階段を降りながら一葉は苦笑した。

立派なバッジをつけてジャケットを着てもこういうところは変わらない。いがぐり頭で学帽を被っていた三郎だ。

せっかちで心配性で案外、嫉妬深い。

「そうよ」

振り返って微笑むと一葉は手を振った。

貴方にはもっといい人がいるわ。それに、わたしにも意地ってものがあるのよ。

その後、一葉は桃水との思い出をもとにした「雪の日」という作品を文学界で発表した。

しかし、後が続かなかった。花圃に紹介してもらったのだから書かなくてはというプレッシャーが余計、筆を重くした。一葉が書けなくなると一家はたちまち生活に困った。その結果、家族会議の末に、雑貨屋を開くことにしたのだった。

---------------------------------------------------------------

その雑貨屋は、開店半年ほどは順調だった。

しかし年が変わり1894年になると、近くに同じような店が出来、客を奪われ売り上げは急激に落ちた。品揃えを変えたり、考えられることはしたが、客は戻らなかった。

ふと、いつかの千早の言葉が脳裏に浮かんだ。

やはりどこかで自分はこの商売に本気じゃなかったのだろうか。いや、そんなことはない。生活が立ち行かなくなり、不退転の覚悟でここに店を開いたのだ。しかし、売り上げが落ちているのは事実でどうしようもない。必要に迫られるように一葉は1893年の暮れに『琴の音』を、94年の2月には『花ごもり』の連載を文学界で始めた。

書けずに諦めたはずが、結局最後に自分と家族を救うのは、そして、恃むのは、書くことなのか。その時の一葉に書く喜びはなかった。ただ、これしかないのかという諦めにも似た覚悟が芽生えつつあった。

それにしてもこれからどうするか。

店を続けながら書くか、それともさらなる痛手を負う前に畳むべきか。畳んだところで、書くだけで食べていけるのか。

考えても答えは出なかった。

いっそ易者でも訪ねてみるか。それはほんの、軽い思いつきだった。しかし、考えてみるとなかなか良い思いつきに思えた。こうしたことは自分を全く知らない人の考えが案外助けになるものだ。客の遊女に真砂町に久佐賀※という有名な占い師がいると聞いたことがあった。

※久佐賀義孝 顕真術会の創始者。今で言う占い師、コンサルタント

身請けされるかどうかなど、遊女の人相を見てズバリと言い切るらしい。全てが当たるわけではないだろうし、信じるわけでもないが、言い切るというところが気に入った。たとえ占いであっても玉虫色の言葉は欲しくない。ましてや金を払って、ソーダ水の代わりにもならぬ甘ったるい言葉を聞いても意味がない。

一葉は早めに店を閉めると通りに出た。

本郷の鎧坂の手前で車を降りて、久佐賀の自宅までてくてく坂を上っていった。

坂からさらに苔むした細い石段を上ったところに朽ちかけた小さな門があり、その向こうの平屋が久佐賀の自宅兼、仕事場のようだった。門に掲げられた顕真術会の色褪せた看板を見ながら、今日の見料はこれをわたしが書き直すことでチャラにならぬだろうかと思った。もし、占いの結果が大したことないものであれば、こちらから持ちかけてみよう。看板を見上げながら一葉は敷地に入り、石畳を踏んで玄関で訪(おとない)を入れた。

思い立ったが吉日と出てきたが、普通、こうしたことは事前に知らせてから行くべきだろう。玄関先でそのことに思い至り、応対に出た久佐賀に一葉は突然の訪問を詫びた。

「なに、突然来るようでなければ、真に悩んでいるとは言い難い。どうぞ、お上がりなさい」

久佐賀は一葉の突然の訪問にも動じず、鷹揚に応えた。

歳は40くらいだろうか。髪はだいぶ後退し、禿げ上がった額が玄関の暖色の照明に光っている。顕真術会の章紋が金で染め抜かれた黒の羽織は威厳を感じさせたが、クリっとした瞳に丸型のメガネのせいで、どことなく愛嬌もある。

広い畳の座敷に通され、樫のテーブルに向き合って座った。テーブルは広く、こんな離れていて、人相がわかるのだろうかと思ったが、「大局を見るのです。細部はどうでもよろしい」と久佐賀はパシリと言った。なかなか小気味いい御仁だ。お金も持っていそうだし、仲良くなっておいてもいいかもしれない。一葉は久佐賀の鼻の横のおできを眺めながらそんなことを考えていた。

「才はあるが、商いには向いていない。貴女は貴女の道でやるのが宜しい」

筮竹(ぜいちく)を振るわけでも、水晶を覗き込むでもなく、久佐賀はしばし談笑したあと、世間話の延長のようにサラッと言った。

「では、今の店は畳んだ方が良いのでしょうか」

「貴女の意思に関わらず、そうなるでしょう。なら早い方がいい」

やはりそうか、やはりわたしには文学しかないのか。

一葉の腹は決まった。

そうとなれば、ここに長居は無用だ。

早く帰って店を畳む準備と小説執筆に取り掛かった方がいい。

しかし、言うだけ言ってみることにした。

一葉は例の看板と見料の取引を口にした。

久佐賀は短く苦笑し、ありもしない口髭を捻るような素振りで何か考えていたが、やがて言った。

「そろそろ、梅の咲く頃です。どうです?香梅園※辺りにでも来週。聞いたところ、生活も苦しそうだ。付き合ってもらえれば、何かと、役に立てることもあるでしょう」

※墨田区にある梅の名所

愛嬌があると思った目がメガネの奥で光っていた。

(金持ち狸め)。

一葉は微笑むときっかり1回分の見料をテーブルに置き、立ち上がった。見送りは固辞したが、久佐賀は玄関まで付いてきた。

「看板を書くよりずっと割りがいい。貴女も子供じゃないんだ。わかるだろう?」

なおも言いつのる久佐賀に振り向くと一葉は言った。

心に千早の姿を思い浮かべたら、ポンポン言葉が出てきた。

「占う時より、口説く時のがよっぽどお喋りね。何だか損した気分だわ」

結局、この年の5月、店を閉めた。

店を引き渡す日、一葉は1人で最後の片付けをした。

母とくには一足先に転居先の本郷の丸山福山町に移っていた。

片付けが済み、空っぽになった店を通りから眺めた。がらんとして寂しかったけど、その何も無さが、今日の天気と同じ、カラリと晴れてるようにも見えた。ここから再出発だ。

結局10ヶ月しか保たなかったが、精一杯やったのだ。悔いはなかった。地面に置いた細々とした荷物を両手でよいしょっと持ち上げる。

「冷たいねぇ。挨拶もなしに去ぬ(いぬ)つもりかい?」

声に振り返ると煙管を咥えた千早がいた。店へ出る前に来てくれたのだ。

嬉しくて、気づくと荷物を置いて駆け出していた。少女のように抱きついた一葉に千早が困惑したように言う。

「あらやだよ。大袈裟だね。今生の別れでもないだろうに」

千早の胸に顔を押しつけたまま一葉は言った。

「わたし、書きますから。千早さんのこと、ここで会った人たちのこと、今まで会った人たちのこと。今度こそ書きますから」

恥ずかしくて、全然ダメな自分が悔しくて、面と向かっては言えなかったが、精一杯の決意表明だった。

千早が、一葉の頭にそっと手を添えた。

「しっかりやんな」

廓の堀沿いの桜が新緑を風に揺らしていた。

---------------------------------------------------------------

丸山福山町に転居してからから2ヶ月後、1894年の7月に「やみ夜」の連載を『文学界』で始めると、12月には「大つごもり」を発表した。そして年が変わって95年1月、満を辞して龍泉寺町での商売と、そこで出会った人たちのことをもとに「たけくらべ」の連載を始めた。

この頃、再び一葉のもとを訪れた桃水から博文館の大橋乙羽を紹介され、作品発表の場が広がった。

花圃にしろ桃水にしろ、嫌ったり縁を切ったはずの人に結局救われていた。今まで我を張ってきたが、自分など小さい。人の助けがなければとっくに飢え死んでいた。身の程を知り、自分にできるのは書くことだけだとわかった。散々した寄り道を無駄とは思わない。けれどもう揺れない、逃げない、一心に書く。

一葉は4月「軒もる月」、5月「ゆく雲」、8月「うつせみ」と次々に作品を発表した。心の中、自分ではない誰かが叫んでいた。わたしを書いてくれと。その姿は時に幸であり、桃水であり、千早であり、渋谷三郎であった。自分だけなら書けまい。恨んだ人、憎からぬ人、共々に、自分の心をかすめていった誰かが書かしてくれている。いや、もっといえば龍泉寺町ですれ違った沢山の遊女や幇間、名も知らず、話したこともなく、2度と会うこともない、そんな彼らや彼女らが囁き笑い泣き、背中を押していた。

(書いてるかい?それならいいんだ、言っただろう?見やしないよ。こっちだって忙しいんだ)

千早の声がする。筆を走らせながら一葉は苦笑する。知ってる、わかってる、千早さん、わたしはここにいて、書いてるよ。千早さんが教えてくれた物語を。

一葉は男女の恋愛の機微と、虐げられながらも運命を切り開こうと足掻く女性達の姿を活写し続けた。

9月には随筆も手がけ、「たけくらべ」と並び称されるもう1つ代表作「にごりえ」を発表した。

作品が発表されるにつれ、一葉の評判は高まっていった。

次々と発表される作品は、当時辛口で知られた批評家、斎藤緑雨も唸らせた。「たけくらべ」は鴎外や幸田露伴にも高く評価された。

しかし一葉は浮かれることなく冷静だった。

人の評価など浮き雲のようなもの。いつ降って地に落ちるか知れない。それにこれだけ書いてもまだ生活は安定していなかった。そんな作家としてようやく駆け出した一葉を経済面から支えたのが占い師の久佐賀だった。

博文館から住所を聞いたのか、久佐賀は突然、手紙と5円を送りつけてきた。

《はや、梅も散りぬ。されど思い出づることもあり》

便箋の真ん中に1行だけ書かれたその文を2度読み返すと、一葉は礼の返事を書くため筆をとった。

作品が評判を呼ぶにつれ、『文学界』での同人、馬場孤蝶や歌人の与謝野晶子、批評家の斎藤緑雨など、一葉の家には様々な人が集まり、さながら文学サロンのようになっていった。

余裕のない生活ではあったが、一葉は自分を慕って来てくれる人があれば嬉しく、鰻を振る舞うこともあった。甘えるべき父と兄を早くに亡くした影響かも知れなかった。ずっと、誰かに甘えたかったし、必要とされたかった。甘える殿方はこの先見つかるか分からないが、少なくとも書くことでは必要とされている。

一葉の心に満足感と、さぁまだこれからだという希望があった。

一葉は丸山福山町に越してきた1894年5月から95年の暮れまでの一年半を夢中で駆け抜けた。

ようやく、書くことに本腰を入れられるようになってきた。そう感じ始めた1896年4月、結核が一葉を襲った。

鴎外の尽力で、名医と謳われた青山胤通が呼ばれたが、既に手の施しようがない状態だった。

それでも一葉は必死に書いた。起きているのが辛くなれば、床に這いつくばってでも筆を走らせた。

病魔と戦いながら5月に書き上げた『通俗書簡文』は女性に手紙の書き方を指南する実用書だった。これからの女性は黙って男性の後ろについているだけではいけない。

自己主張と、自己表現の術を持つべきだ。ただし、女性らしい柔らかさを失わぬやり方で。一葉の、そんな願いが込められていた。

亡くなる数ヶ月前まで作品を書き続け、まるで、執筆に夢中になり、明け方倒れるように布団に潜り込むような慌ただしさで、一葉は逝ってしまった。

享年24歳。どう考えても、これからの人であった。

明治というまだまだ封建的な時代の中で、女性が文学だけで食べて行くという難題に、果敢に挑んだ最初の人だった。彼女があがき、迷いながら必死に切り拓いた道は、平塚らいてうや与謝野晶子など、次の世の女流作家誕生の礎となった。

もちろん腐っても士族の娘、プライドの高かった彼女のことだ、それを聞いたところで、そんなことはどうでもいいと、一笑に付すだろうが(終)

これからも色んなアーティストの胸熱なドラマをお伝えしていきます。 サポートしていただいたお金は記事を書くための資料購入にあてさせていただきます。