美術史第62章『イスラム美術の概要-後編-』

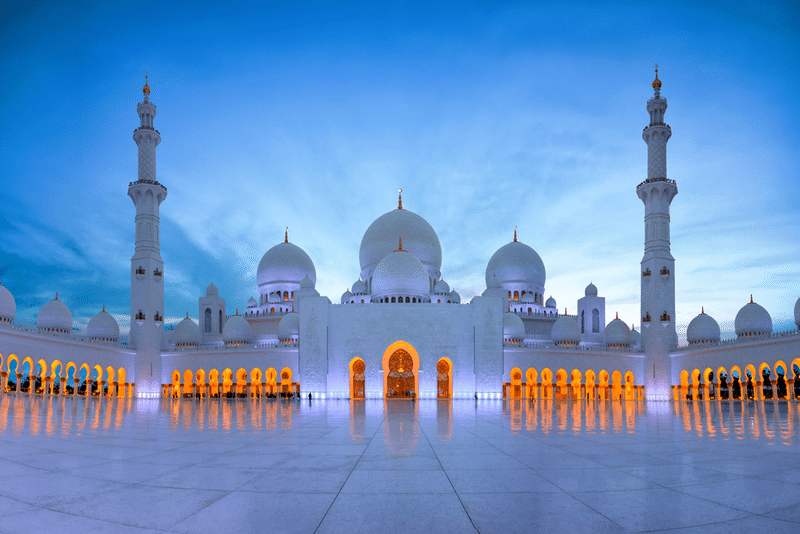

イスラムの建築で作られる教会に相当する「モスク」や学校の相当する「マドラサ」などは主にイスラム教に関連した形態をとり、モスクの建築の様式に関しては基本的に後の記事で述べる「アラブ様式」に則って作られているが、装飾やフォルムは各地で違った。

例としてはマグレブではキブラに垂直なT型の身廊であるのに対し、エジプト・シリアでは並行であるという違いや、ペルシアでの煉瓦の使用とスタッコと陶器を用いた装飾、イーワーンやペルシア式アーチなどの古代ペルシア美術に由来する独特な多く要素、イベリア半島の蹄鉄型や多弁型など様々なアーチを用いた色鮮やかな建築、アナトリア半島の独特な丸屋根を持つ大モスク、ムガル帝国の球根型のドームを強調した様式などがある。

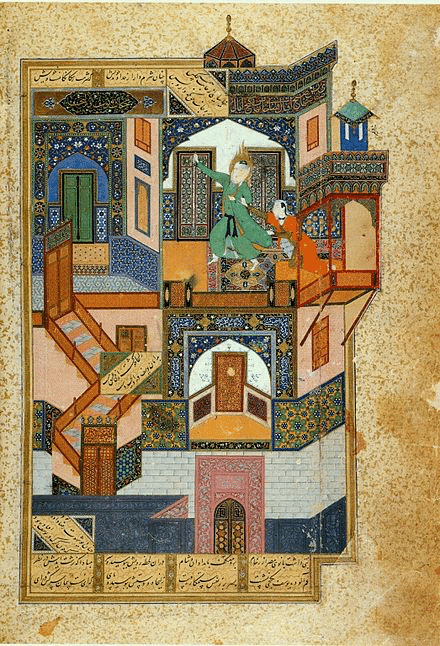

また、非常に栄えたイスラムの写本美術は絵画、カリグラフィー、ミニアチュール、装幀を全て含めた総称で、後述するイスラム最初期のウスマーンの時代に完成したイスラムの聖典「コーラン」の写本にもカリグラフィー、装飾、装幀などの写本美術が既に見られ、イスラム科学が発展した後には科学的な挿絵として写本美術が用いられることもあった。

また、写本は工房で書家、画家、装飾家、製本家が分業して作業し作られるもので、アッバース朝時代、「タラス河畔の戦い」で中国の製紙法が伝わるとこれがイスラムでも定着、写本に用いられるようになったとされ、イスラムの写本製造の技法はイタリアを通してヨーロッパに広まった。

14世紀頃にイスラム全体で写本美術が衰退した後には、残ったペルシア地域で物語や歴史書のミニアチュール入り写本が繁栄、ティムール朝で全盛期を迎えたが、印刷技術の導入はカリグラフィー重視思想とアラビア文字を活字にする難しさで18世紀まで遅れた。

イスラム美術においては偶像崇拝禁止の決まりなどで彫刻は殆ど全く作られなかったが、工芸や装飾などは芸術的な目的で盛んに行われ、金属工芸、陶芸、ガラス工芸、木工芸、象牙細工、宝飾が非常に発達した。

特に金属工芸は古代ペルシアやビザンツの美術を継承して作られたもので様々な小物、インテリア、武具などが主に青銅で作られ、12世紀以降、金や銀を嵌め込んで模様にする象嵌技術が発展した。

陶芸は中国の陶磁器の影響を受けた事によってアッバース朝時代から発展を始めエナメル装飾など数多くの独自様式を生み出し、ガラス工芸は古代ペルシアとビザンツの美術の組み合わせ発展しヨーロッパにも大きな影響を与えた。

木工芸はイスラム地域で木が少なかったため貴重な品で、象牙細工もアフリカから入手された象牙で作られた高級品、宝飾は他の工芸品に宝石で装飾されたもので、翡翠や水晶などはそれ自体が工芸品に加工され、ファーティマ朝では優れた水晶細工が多く作られた。

また、有名なペルシア絨毯などのような布製品もイスラム地域の乾燥地帯から身を守る衣服、涼しい床に敷く絨毯、遊牧民のためのテントなどで重要になっており、多くの日用品は無地の布だったが、模様のあるものは高価であった。

そのため、君主から家臣への贈り物として「ティラーズ」という模様つきの布が渡されるというのが非常によくあり、空引きばたで作られた複雑な模様のイスラムの布は14世紀には世界の布市場を独占したとされる。

また、このイスラム美術は元々、一つの美術様式とは捉えられておらず、イラン周辺の「ペルシア美術」、アナトリア半島あたりの「トルコ美術」、アラビア半島の「アラブ美術」、北アフリカの「ムーア美術」などに分けて考えられ、19世紀末期にヨーロッパで中東の歴史を研究する「オリエント学」が流行して以降に「ムスリム美術」や「マホメット美術」などと纏められ始めた。

20世紀後半からはその作品の多くは宗教美術ではなく世俗的な美術だった事から、イスラム教徒を意味するムスリムやイスラム教の開祖ムハンマドを意味するマホメットではなく"イスラム"という漠然とした概念の名前が多く使われ始めた。

ただ、エジプトやアナトリアではキリスト教、ペルシアではゾロアスター教、インドではヒンドゥー教、マグレブではベルベル人伝統宗教などイスラム教ではい宗教の美術もイスラム美術様式で作られており、「イスラム美術という概念自体が外部の人間が勝手に一緒くたにしただけである」という考えで"イスラムの諸美術"のように呼ぶもものもある。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?