美術史第58章『ガンダーラ美術』

1世紀頃から3世紀頃、北インドは中央アジアを支配するインド・アーリア系民族と同系統の遊牧民イラン系民族による大帝国「クシャーナ朝」、中央インドはローマ帝国との交易で経済発展を遂げたドラヴィダ系民族を中心とした「サータヴァーハナ朝」、南インドはドラヴィダ系民族を主体としドラヴィダ系古代タミル語で書かれた「サンガム文学」が発展したことでも知られる「パーンディヤ朝」が支配した。

そして、西インドは中央アジアのイラン系サカ族がギリシア人によるインド・グリーク王国を滅ぼして建国したインド・スキタイ王国の名残「西クシャトラパ」、北西インドは一時的にイラン・イラクなどを支配していたイラン系パルティア族のアルサケス朝の勢力が支配するなど、当時のインドはインド人の国家と外国人の国家が並立している状態で、他国の文化とインドの文化が融合した時代であった。

2世紀中頃のカニシカ王の時代のクシャーナ朝は全盛期を迎え、東インドやネパールまで征服し、現在のパキスタン北部にあたるガンダーラ地方にある首都ペシャーワルと中央インドにある副都マトゥラーが繁栄した。

このカニシカ王は熱心な仏教徒だったと思われ、仏教を厚く保護し、首都のあるガンダーラ地方やその周辺一帯で、かつてガンダーラ地方周辺を支配下に収めていたギリシア人のインド・グリーク王国のヘレニズム美術の影響を受けた特殊な仏教美術様式「ガンダーラ美術」が誕生した。

クシャーナ朝はヘレニズム文化やインド文化、イラン系民族の文化が混在した状態で繁栄した国家で、後に仏教が深く根付くこととなる中国に仏教を伝えた僧侶達もこの国の勢力圏やその周辺の人が多い。

ガンダーラ美術では紀元後1世紀頃、今まで他のユダヤ教・キリスト教・イスラム教などと同じように偶像崇拝が禁止されていたため禁止されていた行為である、開祖の釈迦を人物像として表すという「仏像」が初めて作られ始め、また、領土拡大後にはクシャーナ朝の副都となった中部インドのマトゥラーでも仏像の製造が盛んに行われるようになっていた。

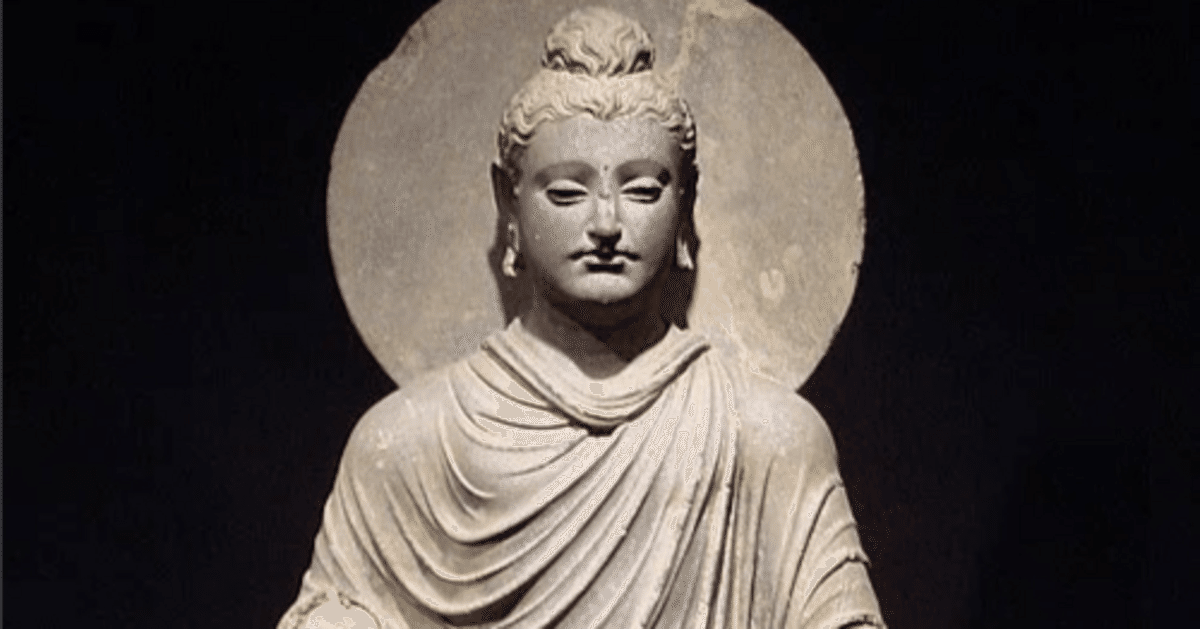

ガンダーラ美術の像には古代ギリシア彫刻の超写実的な技法が使われ、仏像にも螺髪が波状の長髪、深い彫りの顔などギリシア的な特徴があり、他にも聖性を示す後の円光はイラン系民族の影響によるものと思われる。

それら多くの作品は仏塔の基壇の壁面に彫られたレリーフに作られたブッダ像と豪華な装飾具を身に纏いサンダルを履いている菩薩像であり、仏像のテーマとしては釈迦の説話や四大事を元にしているものが多い。

一方、クシャーナ朝の副都だった中部インドの大都市マトゥラーでは、ガンダーラで仏像製作が始まってすぐに仏像製作が始められたが、ギリシア美術やイラン系民族の影響は無く、そこまで写実的でもない力強い感じで、服のリアルさに関しても抑も服をあまり着ておらず古代インド美術の影響が強いと言え、マトゥラーでは仏像以外にもカシニカの立像やカニシカの父ヴィマ・カドフィセスの倚像なども出土している。

クシャーナ朝が栄える一方、この頃のサータヴァーハナ朝ではクリシュナ川下流右岸に基壇が直径50mの巨大な仏塔「アマラーヴァティー大塔」が造営されており、現存するのは塔の周囲を囲っていた高さ3.5メートルの欄楯を飾っていたレリーフ彫刻の極一部のみだが、別のレリーフにその姿が描写されているためその構造なども判明している。

そこに描かれていたものにはクシャーナ朝の美術と違って人間としての釈迦自身は描写されず、濃密な説話の表現描写、多くの人物の登場、そして円形を生かした構図や遠景と近景の使い分けなど立体を把握した表現など多くの進歩が見られる。

ガンダーラ美術の作品は多く残っているものの、年代を記録したものがなく様式による編年が困難だが、クシャーナ朝が始まった1世紀頃に開始し、2世紀から3世紀に最盛期を迎え、5世紀にエフタル帝国にクシャーナ朝が滅ぼされて以降も、この様式は細々と続いていたと思われる。

ちなみに、ガンダーラの彫刻の素材は前期には石像が多く、後期には柔らかい素材の塑像が多い事がわかっており、地域によっても素材が微妙に違いハッダやタキシラでは石灰岩、スワートでは緑片岩が用いられたとされる。

また、クシャーナ朝はヒンドゥークシュ山脈の中の渓谷地帯の町バーミヤンで1世紀頃から石窟仏教寺院を開掘、エフタルの時代に当たる5世紀から6世紀頃には巨大な大仏が多く作られ、石窟内部には後述するグプタ時代のインド美術やサーサーン時代のペルシア美術の影響を受けた壁画が描かれた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?