詩論として読む「狐憑」(中島敦)

1.『山月記』と「狐憑』

中島敦の『狐憑』は次のように結ばれている。

ホメロスと呼ばれた盲人のマエオニデェスが、あの美しい歌どもを唱い出すよりずっと以前に、こうして一人の詩人が喰われて了ったことを、誰も知らない。

『狐憑』と『山月記』が執筆されたのは、ほぼ同時期で、昭和11年から16年の間であるとされる。だからであろうか、両作品には中島敦の共通の問題意識があるように思える。

『山月記』の李徴は「詩人」になれなかったがゆえに、自分の「性情」に喰われて「虎」になってしまった。一方、『狐憑』の主人公シャクは「詩人」になったがゆえに彼の属する部族の民に「肉」として「喰われ」てしまうのである。「詩」とは何か。その問いかけで読むなら、『山月記』と『狐憑』は裏と表の関係にある。

「内発性と共感性」ーそれが中島敦が考えていた詩の本質ではないか。これが「詩論として読む『山月記』」でのぼくの結論だった。本稿も『狐憑』を詩論として読んでいくが、結論は『山月記』と同じになるだろう。ただし、今度は陰画ではなく、陽画のかたちで。

2.「狐憑」の概要と主題

『狐憑』は未だ文字が存在しない先史時代の話で、湖上で暮らすネウリ族の「シャク」という若者が主人公である。概要は次のようになる。

シャクは弟「デック」が死んで間もなく「憑きもの」がして譫言を発するようになる。いわゆる「狐憑き」である。この「狐憑き」のシャクが語る話は次第にネウリの若者たちを魅了し、自然に彼らはシャクの周り集うようになるが、それにつれて部族の仕事を怠るようになっていく。そのためシャクの語りが部族の長老たちに問題視され、シャクは「不吉の兆し」として排斥対象となってしまう。さらにシャクの語った物語のひとつが、最有力者の長老を嘲笑しているという噂が立ち、その人物に恨まれたシャクは「有害無用」というレッテルを貼られ、慣例に従い部族の「饗宴」で羊や馬の肉と一緒に大鍋で煮られ、喰われてしまうのである。

この作品の主題は「詩人の悲劇」である。それは、冒頭に引用した末尾の一文で作者自身がはっきりと記している。

「詩」という概念の影も形もない時代のこと、シャクに自分が「詩人」であるという意識はない。憑かれて語るだけである。「シャク」を「詩人」ととらえているのはあくまで作者だ。つまり中島は、「狐憑き」を詩の原初的形態と捉えているのである。そして人類最初のこの詩人は部族民に「喰われて」しまう。なぜ、「喰われて」しまわなければならないのか、本題からは回り道になるが、まずこの問題から考えてみよう。

3.シャクが「喰われる」理由

▢「聴衆」の誕生

「狐憑き」のような憑依現象は、霊の存在が信じられている古代共同体においては、一般的な事柄で、ネウリ族でも「憑きもののした男や女」の存在は部族内でも周知されている。だから、「狐憑き」であることがそのままシャクの悲劇につながるわけではない。シャクが排斥対象となるのは、シャクのくりだす話が部族の若者たちを惹きつけ、仕事を疎かにさせるからである。狩猟を中心にし、剰余生産物も乏しいネウリ族にとって、若者の怠慢は共同体の崩壊につながるものである。シャクの語りが「不吉の兆し」と見なされるのはある意味当然である。シャクが「喰われる」のは、彼の「狐憑」が変質し、「聴衆」を誕生させたからである。「聴衆」は生産労働とは別の価値意識を持っている。それが共同体を弱体化させるのである。「聴衆」と「シャクの語り」とのこの関係が問題である。

▢シャクの語りの変質

シャクの語りの変遷は次のようになる。

① 弟の死を契機にした譫言

② シャクと関係のない動物や人間共の言葉

③ 聴衆の反応を意識して語られる空想物語

④ 周囲の人間社会に材料を採った物語

②の段階で、シャクは一般の「狐憑」から逸脱しはじめ、ネウリ部族内で特異な人間となっている。排斥対象になるのは③からで、④が彼が「喰われてしまう」直接の原因である。シャクの受難につながる変質は「聴衆」を意識し出す③においてである。その時点でシャクの憑依は単に呪術的なものとだけとはいえなくなる。この自己の語りの変質をシャクもまた自覚している。

普通の所謂憑きものと違ふらしいことは、シャクも気がついている。しかし、何故自分はこんな奇妙な仕草を幾月にもわたって続けて、猶、倦まないのか、自分でも解らぬ故、やはりこれは一種の憑きもののせいと考えていいのではないかと思っている。

「普通の所謂憑きもの」は「狐憑」のことである。シャクは自分がそこから逸脱し、「奇妙な」状態で聴衆に語っていることを自覚している。しかし、自分がなぜその状態に悦びを感じるのか分からない。だからシャクは「一種の憑きもの」のせいだと思っている。この第2の憑きものである「一種の憑きもの」とは何か。それは、自分の語りが聴衆の心と共鳴し合うことの悦びである。シャクはその悦びに取り憑かれたのである。そして、このことはまた、既存の共同体の内部にもう一つの共同性、つまり「語り」と「聴衆」による「共感の場」を創り出すことにもなる。それが、シャクが「有害無益」として排斥される理由である。

▢詩の誕生と詩人の悲劇

先の①~④の変化をみると、詩の発生からホメロスの叙事詩やアリストファネスの風刺劇等にいたるまでのプロセスのようにも思えてくる。古代ギリシアのような文化が成立した社会であれば、シャクは詩人として社会に居場所を与えられていたはずである。そしてまた、古代ギリシアのように文学や芸術を受容できる社会であったならば、シャクの創出した叙事詩は人々の心に取り込まれ、やがてはその民族の記憶となって血肉化されたであろう。残念ながらというか、皮肉なことにというか、シャクは詩人ではなく食用肉として部族民の比喩ではなく血と肉になるのである。

「詩」というものが存在しない未開社会のネウリ部族にとってシャクの創り出す詩の力は、未知の警戒すべきもの、つまり「不吉の兆し」にすぎない。詩人のシャクはネウリ共同生産社会にとっては「有害無用」である。そういう者は食用肉ととなって部族に貢献するしかなかったのである。

▢昭和10年代のアナロジーとして読むー時代の退化性

詩人が「有害無用」の存在として社会に「喰われる」話。この「狐憑」という作品をこのように要約してみると、いくつかの論に指摘されているように、「狐憑」には、国家総動員法(昭和13年4月公布)が施行されるなど、挙国一致の圧力が強まった昭和十年代の日本の世相が反映していると見ることができる。ミリタリズムの日本にあって文学者たちの多くが、世の中から「有害無用」と見なされ、否応なく自分の肉体を国に捧げ、従軍させられ、あるいは自分のそれまでの作品を「有害無用」とし、お国に「有用」な戦意高揚や戦争賛美の詩や文を書きまくった。つまり、社会に「喰われてしまう」ことになっていったのである。当時の日本社会はそれほどに退化していた、ということである。ただ、それはそうも読めるということで、中島敦自身がどれほど自覚していたかについての確証をぼくは持たない。

4.詩論としての『狐憑』

本題に入ろう。

シャクの詩の原点は、ウグリ族との戦いで殺された弟の死にある。彼は首と右手のない無残な弟の死骸を前に「暫く茫っとしたまま」「眺めていた」が、その後まもなく譫言を吐くようになる。人々はそんなシャクを見て「生きながら皮を剥がれた野獣の霊」や「蛮人に斬り取られた彼の弟デックの右手」がしゃべっているのだと思う。

▢譫言とは何かー詩の誕生

弟の死骸を「眺めていた」ときの放心状態は、その衝撃の強さを示すが、心的にはその衝撃が意識下への浸潤している状態である。譫言は、深層の文節以前の言葉による内面の表出で、弟の死骸から受けた衝撃が彼の意識下で形にならぬ形となり、地下にたまったマグマのようにカオスに近い状態のままあふれ出したものである。シャクはそのときの自分を次のようにふり返っている。

弟の死を悲しみ、その首や手の行方を憤ろしく思ひ画いている中に、つい、妙なことを口走って了ったのだ

シャクは自分でも分からないことを自然に口走っていたのである。それは意識下に発語衝動が起こっていることであり、そこに「内発性」を確認することができる。

しかし、これだけでは「譫言」は「譫言」で終わる。「譫言」が「詩」へと展開するためにはもう一つの要素である「共感性」が必要になってくる。

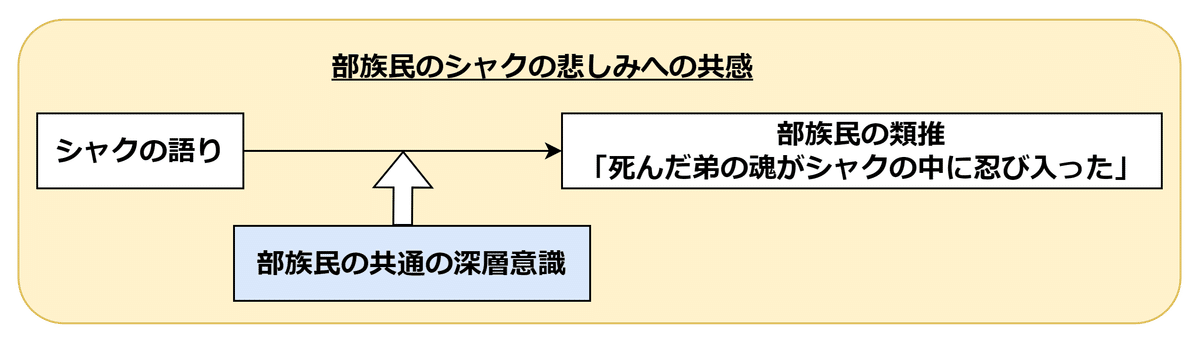

「共感性」は部族の民の「憑きもの」の捉え方に確認できる。彼らはシャクの「憑きもの」を「生きながら皮を剥がれた野獣の霊」「蛮人に斬り取られた彼の弟デックの右手」と思う。この時点でのシャクの譫言は意味不明の発語であり、シャクも自分の発語の意味は分かっていない。なのに、彼らはなぜそう思うのか。それは生きたまま野獣の皮を剥ぐという行為は獣皮を身にまとう彼らの日常であり、ウグリ族に殺された死骸はシャクの弟に限らず等しく右手が斬取されているのを彼らが見ているからである。つまり、彼らの深層意識にある負の共通体験がシャクの譫言に投影しているのである。それは、はっきりとした「共感」というわけではないが、「憑きもの」を媒介とした両者のつながりが認められ、共感に向けての素地ができていると見ることが可能だ。そして彼らの共感が明確に示されるのは数日後のシャクの譫言を聴いたときである。

数日後、シャクは「武運拙く戦場に斃れた顛末から、死後、虚空の大霊に頸筋を掴まれ無限の闇黒の彼方へ投げやられる次第を哀しげに語る」ようになる。このシャクの語りを聴いた部族民は、「デックの魂が兄の中に忍び入ったのだ」と思う。この類推は、弟をウグリ族に殺されたシャクの悲しみへの「共感」が作り出す認識であるといえる。

語られた内容から分かるようにこの譫言は、言語に再編されているだけでなく、ウグリ族の襲撃という部族の共通体験を想起させるもので、叙事詩的ですらある。それはもちろんシャクの個人的体験の希薄化や消失ではない。この語りの普遍化は、シャクの弟の霊への思いが拡張し、先のウグイ族との戦いで殺された部族民の浮かばれぬ魂にも及んでいったことから生じる現象である。内発性においてはこの普遍化も、数日前の譫言と同質である。この後、シャクは「憑きもの」がとれて譫言は収まる。そしてしばらくするとシャクはまた語り出す。「内発性と共感性」の変化はこの再開後の語りにおいて現れる。

▢シャクの内発性の変質ー「取り憑かれる」から「取り憑く」へ

語る言葉が「シャクと関係のない動物や人間たちのもの」になったこと、それが変化である。その契機を作者は、弟の死から始まった「狐憑き」の状態が「空想好きのシャク」に「自己の想像を以て自分以外のものに乘り移ることの面白さを教えた」と説明している。

シャクは霊に「取り憑かれる」者から霊に「取り憑く」者に変わったのである。だから、それを聴いた者たちは、「憑きもの」ではなく、「シャクが考えてしやべっているのではないか」と疑いだす。だが、彼は「考えて」しゃべっているのではない。シャクは自分の中に湧き起こってくる空想を語っているにすぎない。現にシャクはそのときの自分を「これは一種の憑きもののせいと考えていいのではないか」と思っている。だからこうもいえる。シャクは「取り憑く」ことによって生じる想像することの面白さに「取り憑かれ」たのだと。

憑依の面白さに取り憑かれたシャクは、自動的に自分の空想したイメージ-を語っている。この「内発性」はそれまでの心の奥底からこみ上げてくる純粋な内発性とは異質だ。それは自分の外部と一体化することで生まれてくる想像の表出衝動とでもいうべきものである。そして注目すべきはこの新種の「内発性」には「聴衆」が介在してくることである。

次第に聴衆が増し、彼等の表情が、自分の物語の一弛一張につれて、或ひは安堵の・或ひは恐怖の・偽りならぬ色を浮べるのを見るにつけ、この面白さは抑へ切れぬものとなった。空想物語の構成は日を逐うて巧みになる。想像による情景描写は益々生彩を加えて来る。自分でも意外な位、色々な場面が鮮かに且つ微細に、想像の中に浮び上がって来るのである。

これを読むと、聴衆の共感がシャクを刺激し、彼の語りの意欲になるという転倒が起こっていることが分かる。シャクは自分以外の人間やものに取り憑くことによって空想を広げたが、ここではその取り憑く外部に「聴衆」が加わっているのである。そしてそこで形成された「共感」的反応が創造意欲というの詩人としてのシャクの「内発性」ををかき立てている。

▢詩を媒介にした共感の場の成立

シャクの語りは詩を媒体にした共振の場を実現している。これは共同体の中にできた別種の共同体の出現である。シャクの語りの周りに出現した集まりは、後に劇場や寄席などにつながっていく類いの娯楽共同体である。そして、シャクの語りは「周囲の人間社会に材料を採る」ようになる。

シャクの物語は、周囲の人間社会に材料を採ることが次第に多くなつた。何時までも鷹や牡牛の話では聴衆が満足しなくなって来たからである。

シャクの創造意欲は聴衆の共感が動機となっている。シャクが現実社会に材を採った話をするようになったのは聴衆を満足させるためで、「共感性」の獲得が「内発性」になっているのである。これまでの「内発性」と「共感性」の変質を図示すると次のようになる。

この最後の段階がシャクの悲劇の直接的な原因になるのである。

シャクの創作した話の1つが、この部族長のやらかした年がいのない惨めな失恋譚を想起させるものがあったからである。つまり、シャクは権威を虚仮にし、不敬罪を犯したのである。もちろんそれは濡れ衣で、権威の揶揄も偶然だ。シャクに悪意はない。いけなかったのは、聴衆の共感を求めたシャクの無意識の欲求である。

これを、俗化と呼ぶか、進化と見做すか、そういう判断をここでするつもりはない。彼は、現実社会と聴衆の共感を通した住人の深層意識、一般的な言い方をすれば「大衆心理」をもとに物語を作り、語った、ということが重要だ。それが「小説」というジャンルの誕生を想起させるからだ。

前項でぼくは、シャクの語りの変遷について、「詩の発生からホメロスの叙事詩やアリストファネスの風刺劇等にいたるまでのプロセスのようにも思えてくる」と述べた。ここに至ってぼくはこの前言を翻さねばならなくなったようだ。どうやらシャクの語りは文字なき時代にもかかわらず、近代の小説、しかもリアリズムに近づきつつあったような気がしてきたからだ。

5.再び『山月記』と『狐憑』ー詩に取り憑かれた者の悲劇

シャクは詩人である。それは彼の語りに「内発性と共感性」があるからである。そしてそれを発展させたがゆえに社会に「喰われてしまった」のである。時代が詩を知らない未熟な時代だったことが原因である。

一方、李徴の詩に欠如していたのもまた「内発性と共感性」であり、それがために彼は詩人になれず、自己の性情に「喰われ」て「虎」になったのである。皮肉なものである。李徴の生きた唐の時代の「詩」は、シャクの時代とは真逆の人類史上最高の地位に君臨していた。それ故に李徴は詩に取り憑かれ自尊心に「喰われてしまった」のである。

どっちに転んでも詩に取り憑かれたものは悲劇的生涯を送ることになる。中島敦の「詩」というものに抱くこの悲観的認識はどこからくるのか。時代のせいなのか、自己の身体を蝕みつつある宿痾なのか、それとも形而上的な何かなのか。彼の書いたもののどこかにその判別根拠おなるものがあるかもしれない。だが、書かれているものが彼が感じていたことのすべてではない。漠としたことは、漠としたままでいいような気もする。

#小説 #読書 #読書感想文 #詩 #文学

#近代文学 #現代文がすき #中島敦 #エッセイ

#古典が好き #山月記 #詩論 #狐憑