「山月記」を読む③ 詩論として読む「山月記」

このままでは、第一流の作品となるのには、どこか(非常に微妙な点において)欠けるところがあるのではないか。

なんとも残酷な一文である。「産を破り心を狂わせてまで」執着したものが、一番の理解者である袁傪に否定されているのだから。もちろん、袁傪はそれを李徴に告げてはいない。しかし、読者は李徴がいかに努力しようと詩人になれなかったことを知らされるのである。知らなかったのは李徴だけで、それが彼をなおさら哀れな存在にする。それにしても、よく分からないのが「非常に微妙な点」の中身である。いくら読んでも本文には出てこない。それが分かれば李徴が詩人になれなかった理由もはっきりするのに。高校時代に「山月記」を読んだとき、話の残酷さに加えて、そんなふうに思ったことを憶えている。そのときの思いをいくらか引きずっていたのだろうか、喫茶店や駅で煙草をふかしながら、ふと心の中で「非常に微妙な点かぁ」とつぶやくことがあった。とはいえ、一生を分けることでもないので、腰を据えて考えることはなかった。それが今、どうしてこのようにキーボードに向かっているかというと、昨年noteで「山月記」の記事を書いていた際、中島敦の「詩」に対する考えが少しみえたような気がしたからである。

李徴が虎になった原因は「性情」、すなわち「臆病な自尊心」が暴走したからである。彼が詩人になれなかったのもまたこの「性情」せいである。したがって、「山月記」においてこの「性情」の問題を追及することが必要なのは当然であるし、ぼくもまたそうしてきた。が、そのために「詩」の問題が背景に退いてしまったことも事実である。そこで本稿では、「性情」の問題を背景に押しやり、「詩」を中心に展開することにした。やりたいことはひとつ。詩論として『山月記』を読み解くことだ。高校以来の長年の疑問をはらすことができればいいのだが。

1.「非常に微妙な点」の位置づけ

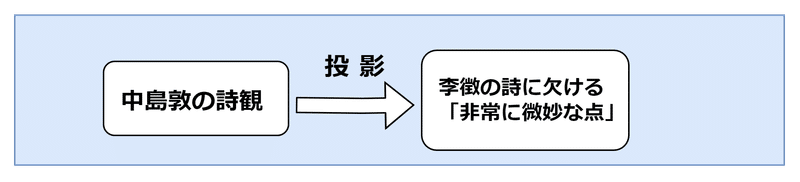

括弧付きで(非常に微妙な点において)と書き加える。この不自然な介入に粘着質のぼくは、作者の何らかのメッセージがあるとつい勘ぐってしまう。李徴にあれほど詩に執着させ、その一方で李徴の詩を相対化する、というか、「詩」とは認めなかった。そこに中島の詩観の痕跡を感じるのである。それはまた、こうもいえる。袁傪の感じた「非常に微妙な点」は、中島の詩論の影であると。もちろん、中島に「詩論」はない。だが、この「非常に微妙な点」を解き明かすことによって、中島が詩をどういうものとして考えていたかが浮かび上がってくるのではないか、そんなふうにぼくは思っているのである。

2.詩の挫折者、李徴

二十章に近し。文甚だ高く、理甚だ遠し。閲して歎ずること再三に至る。

『山月記』の元になる唐の伝奇小説『人虎伝』の一節である。この箇所は『山月記』ではどうなっているか。冒頭の引用との重複もあるが、確認してみよう。

長短凡そ三十篇、格調高雅、意趣卓逸、一読して作者の才の非凡を思はせるものばかりである。しかし、袁傪は感嘆しながらも漠然と次の様に感じていた。成程、作者の素質が第一流に属するものであることは疑いない。しかし、このままでは、第一流の作品となるのには、どこか(非常に微妙な点において)欠けるところがあるのではないか。

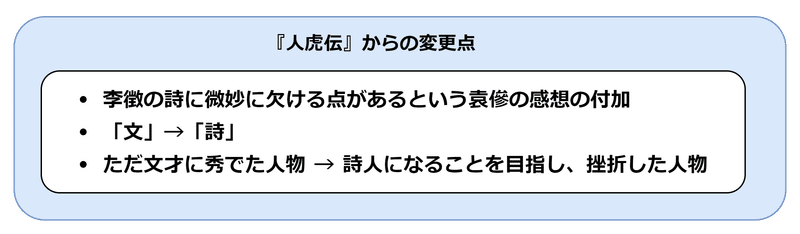

『人虎伝』には李徴の詩に対する負の評価は全くない。そもそも、李徴が袁傪に伝録を依頼しているのは「文」である。それを「詩文」とする解釈もあるが、重視すべきは、中島がそれを「詩」と変更している点である。これと同様のことは、李徴の人物造形の面においても確認できる。『山月記』の李徴は、「詩人に成りそこなって虎になった哀れな男」であるが、『人虎伝』の李徴は、進士合格の前から文才の世評は高く「名士」扱いされている。だから彼は詩への渇望もなく、詩人になろうとも思わない。中島は『人虎伝』の「李徴」を、詩人を志す「李徴」にデフォルメしたのである。

3.袁傪というペルソナ

『山月記』と『人虎伝』において李徴が違うように、袁傪もまた異なる。『人虎伝』の袁傪は、道中人食い虎が出るので昼になるのを待つべきだと制止する「駅吏」に激怒し、「我は天子の使ひにして後騎極めて多し。山沢の獣能く害を為さんや。」と述べる。この気性の激しさと、権勢に対する自信は「山月記」の袁傪には皆無である。

温和な袁傪の性格が、峻峭な李徴の性情と衝突しなかったためであろう。

「温和」で「李徴の性情と衝突しない人物」。これが『山月記』の袁傪である。袁傪は李徴と真逆な人物に設定されている。能楽で言えば2人はワキとシテの関係にある。袁傪はシテの李徴の詩への執着を余すことなく引き出す人物である。それが可能なのは彼が李徴の良き理解者であったからである。

(袁傪は昔の青年李徴の自嘲癖を思い出しながら、哀しく聞いていた。)

作品中括弧付きで挿入された2つ目の箇所である。「自嘲」とは、自分の弱点や落ち度を他者に指摘されるの避けるために、先回りして自分を蔑む行為で、自尊心の強い人物によく現れる傾向である。若い頃から袁傪は、自尊心に苛まれる李徴をよく理解し、労りをもって接していたのである。袁傪が李徴にとって「最も親しい友」であったのは、彼の欠点をよく理解していたからである。彼が「この超自然の怪異(李徴が虎になっていること)を、実に素直に受容れて、少しも怪もうとしなかった」のも「記誦せる」詩の伝録を依頼されるのもすべて同じ理由である。

袁傪はこの李徴の自信作に対し技巧面の完璧さとともに微妙な欠落を感じている。この欠落が李徴の詩の致命傷であり、世に認められなかったことの原因であることは袁傪に認識されていたであろう。しかし袁傪はそれを李徴に告げない。それは、「優しさ」というより、「微妙な」という感覚認知にとどまるからだろう。では、作者である中島も果たしてそうなのだろうか。

ぼくはこの場面を読むと、中島敦が袁傪の面をつけて李徴の詩を聴いているという奇妙なイメージに取り憑かれる。ぼくの幻想では、中島は「非常に微妙な点」を分かっていて、あえて袁傪に言わせなかったことになる。そのことによって李徴を、自分の詩がなぜ「長安風流人士の机の上に置かれ」なかったのかを知らぬままに世を去らせることになるからである。自分の分からないところで運命が決定づけられるのが悲劇の鉄則である。それに加えて、李徴の人生を破滅させるものが「不確かなもの」であることが、一層悲劇のアイロニーを際立たせている。中島は「微妙な点」が何か分かっていて、言わぬが花を「温和で衝突しない人物」袁傪に演じさせている、そこに悲劇作家の美学がある、そんなふうにぼくは思うのである。

4.ステータスとしての詩人

李徴は自分にとっての詩を次のように述べる。

産を破り心を狂はせてまで自分が生涯それに執著した所のもの

李徴の詩に、「どこか(非常に微妙な点において)欠けるところ」がある以上、この詩への執着が彼を悲劇に導いたといえる。彼が、いくら「心を狂わせてまで」執着しても、彼の「詩」は「第一流の作品」にはならない。彼は執着してはいけないものに執着してしまったわけである。だが、これを以て直ちに李徴を愚かだと断じることはできない。彼が詩人を志すのは、彼の「性情」と当時の社会の関係から作る出される必然だからである。このことは、李徴が生きた時代の背景を補足しながら作品を読むと、わかりやすい。

李徴が科挙の進士に合格したのは唐の「天宝の末年」である。「科挙」は、隋の文帝から清末期まで実施されていた高級官任用のための試験制度で、唐の時代には詩を作る能力が試す「進士科」と儒教の経典を暗記する能力を試す「明経科」があった。進士の方が難関で、「五十歳で進士になるのは若い方だ」ともいわれたくらいだ。そんな進士に若くして合格したのだから、李徴の「博学才穎」は半端ではなかった。当然、彼の自尊心は大いに満足したはずである。進士合格は詩才の承認である。制度の常識からいっても、李徴は詩才によって出世できると思っただろうと予測がつく。しかしそうはならなかった。時の皇帝の玄宗が楊貴妃との愛欲に溺れたために、「天宝」年間の唐の政治は乱れ、「末年」には安史の乱が起こっている。首都長安は「国破れて山河あり」(杜甫「春望」)の状態であった。なりたてのエリートが対応できる時代ではない。

李徴の最初の官職は江南尉である。当時、揚子江下流域の「江南」は首都長安から遠く離れた文化及ばぬ未開の地。「尉」は武官で、軍事や警察関連の役職。時代を反映して上司も「俗悪な代官」ばかり。李徴は自分に全く適さない環境にいきなり放り込まれたことになる。本来なら上手な詩をつくれる李徴は、それだけで社会の評価を得られたはずである。しかしそこでは、李徴の「博学」も「詩才」も活かされることはない。それどころか逆に、疎んじられた可能性が高い。「江南尉」というポストは、若き「才穎」の李徴にとって耐えがたい役職だったことは十分に推測できる。

彼は故郷の虢略に戻り、「詩家としての名を死後百年に遺そう」と「人と交りを絶って、ひたすら詩作に耽け」る。そこには、杜甫、李白、王維、孟浩然などの偉大な詩人等が活躍し、尊敬を集めていた時代の影響も少なからずあっただろう。彼には進士に若年で合格したことからくる詩才への自負がある。誰にも頭を下げず、自らの才能を披瀝できる「詩人」。これほど李徴の過剰な自尊心にとって好ましいい社会的「地位」はない。李徴の自尊心は官僚世界で満たされなかった承認欲求を「詩家」というステータスを獲得することによってかなえようとしたのである。心理学でいう代償行為である。

役人世界に適応できず、その代わりに自らの才能によって孤高の地位を築こうとした青年、それが李徴である。それは今見てきたように、彼の「性情」と「時代」によって作り出された必然だった。李徴は虎になる以前に、「理由も分らずに押付けられたもの」を「受け取って」何も分からず歩まされていたのである。李徴は「詩」を純粋に書きたかったのではない。世の中に認められるために「詩」を作っていたのである。どうしてこのような倒錯が起こるのか。それは他でもない、自尊心を満足させるためである。「詩」を自尊心充足の手段にしてしまったこと。それが袁傪の感じた、李徴の詩に欠落している「微妙な点」の原因である。

5.密室の詩-李徴の自己閉塞性

虎になった後に李徴は自分の境涯をふり返って次のように述べる。

己は詩によつて名を成さうと思ひながら、進んで師に就いたり、求めて詩友と交つて切磋琢磨に努めたりすることをしなかつた。かといつて、又、己は俗物の間に伍することも潔しとしなかつた。共に、我が臆病な自尊心と、尊大な羞恥心とのせいである。

この告白部分の興味深いところは、「詩人」になる必要条件が人々(「師」「詩友」「俗物」)との交流となっている点である。ただこれは、内在する論理であって、告白者の李徴にその自覚はない。

李徴は、師の元で謙虚に学ぶことをしなかった。もし、それをしていれば、あの「微妙な点」は指摘された可能性がある。また、詩才のある彼が、詩友と交わり、ともに泣き笑うような友情を育めていれば、李白の「孤帆遠影碧空尽/唯見長江天際流」のような友との離別の悲しみを表現できたかもしれない。さらに、「俗物」とも交わり、彼らの生活や気持ちを理解できていたならば、白居易の「売炭翁」のような社会批判の風諭詩も作れたかもしれない。いや、それだけでなく、「妻子」の生活のことをなにより大切に思っていたなら、杜甫の「月夜」のような詩も生み出せたかもしれない。「人と交りを絶って、ひたすら詩作に耽けった」、これがいけなかったのである。詩の技巧や趣向については、李徴ほどの才知があれば独学で可能であろう。しかし、それでひとびとの心に響く詩がつくれる分けはない。李徴は進士の受験勉強の延長を生涯をかけてやったのであり、詩が生まれる生活のフィールドに立つことすらしなかったのである。

問題は彼の「性情」によって作り出される自己閉塞性にあると言わなければならない。彼の作った詩はひたすら密室で自分の自尊心を満足させるためだけに作られた詩だ。いや、そんなものは「詩」ではない。李徴は自己の才能を「専一に」磨けば「堂々たる詩家」になれたはずだったと悔やむが、問題はそんなところにはなかった。なによりやるべきはこの自分の「自己閉塞」状態の打破であった。だが残念ながら李徴はそのことに気づくこてができなかった。虎に成り果ててもそれは同じである。何も知らされずにこの世を去る。それが悲劇の主人公の宿命である。

6.即興の詩ー内発性と共感性

偶因狂疾成殊類 偶狂疾に因りて 殊類と成る

災患相仍不可逃 災患相仍り 逃るべからず

今日爪牙誰敢敵 今日爪牙 誰か敢へて敵せん

当時声跡共相高 当時声跡 共に相高し

我為異物蓬茅下 我は異物と為る 蓬茅の下

君已乗軺気勢豪 君は已に軺に乗りて 気勢豪なり

此夕渓山対明月 此の夕べ 渓山 明月に対し

不成長嘯但成嘷 長嘯を成さず 但だ嘷を成すのみ

李徴は自分の旧詩を袁傪に伝録を頼んだ後、この七言律詩を即興で披露する。この即興詩について、先の旧詩に袁傪の感じた「どこか欠けるところ」があるかどうかが争点になっている。

お笑いぐさついでに、今の懐(おもい)を即席の詩に述べてみようか。この虎の中に、まだ、かつての李徴が生きているしるしに。

虎に成り果てても自分が詩をつくれることを示そうとする李徴は、自尊心の高い尊大な青年李徴を彷彿とさせる。この点を重視するなら、この即興詩にも旧詩と同じように「どこか欠ける点」が存在するということもできる。だが、この即興詩を聴いた袁傪やその部下たちの反応に着目するなら、結果は逆になる。

時に、残月、光冷ややかに、白露は地にしげく、樹間を渡る冷風は既に暁の近きを告げていた。人々はもはや、事の奇異を忘れ、粛然として、この詩人の薄幸を嘆じた。

この即興詩が、それを聴いている「人々(袁傪とその部下たち)」の心を引きつけ、李徴の境遇に対する惻隠の情を抱かせているのは明かである。それは、旧詩に対する技巧や趣向への感嘆とは全く異質のものである。ここから判断すれば、この即興詩には、「微妙に欠ける所」はなかったといえる。

ぼく的には、後者の方を採りたい。それが、中島敦の意図に従うことになると思うからである。『人虎伝』での該当部分は次のようになっている。

傪之を覧て驚きて曰はく、「君の才行我之を知れり。而も君の此に至れるは、君平生恨むあるなきを得んや。」と

【口語訳】

(袁傪はこれを見て驚いて言った。「君の才能を知った。ところで、君がこんな事態になったことについて、何か思い当たることはないのか。」と)

詩については『人虎伝』が李徴の才能の承認のみであるのに対し、『山月記』の袁傪たちは、「粛然として、この詩人の薄幸を嘆じた」と、詩に込められた李徴の「今の懐」に心を動かされている。「人虎伝」と同じ詩を用いながら、その反応においてこれほどの違いを出していることに作者の意図を感じないわけにはいかない。さらに、ここで、李徴のことは「この詩人」と記されている。李徴は虎になってやっと「詩人」になれたということにもなる。

李徴の即興詩は人の心を動かす詩になっている。彼の苦悩や無念さが偽らずに詩に表出され、袁傪たちもその詩に込められた李徴のつらい内面を理解できているからである。この内発性と共感性がそれまでの李徴の詩に欠落していたものである。ここで、それができたのは、「今の懐」をその場の状況に応じて作る即興詩という形態のおかげである。それはまた、「お笑い草ついで」の座興だから自尊心の干渉を受けずにすんだという解釈もできる。ただし、この詩が長安風流人士の机上に置かれることはないだろう。共感の発生するエリアが極めて限られ、状況も特殊であるからである。この詩に対する共感は、虎となった李徴を目の当たりにし、実際にその声で告白を聴いたものにのみにしか成立しない。言い換えれば、この詩は唐の知識人階級に受け入れられるほどの一般性は持ち得ていない。それがこの即興詩の限界でもある。

7.まとめと課題

袁傪の感じた「どこか(非常に微妙な点において)欠けるところ」は、簡単に言えば、巧いのだけれどなぜか心に響くものがないという、言葉では表せない感覚レベルのものである。そしてこの「微妙な点」の欠落が李徴の「詩」の致命傷である。彼の「詩」は飾りは立派でも中身のないむなしい器にすぎない。そして、皮肉なことに虎なった自分の苦悶を即興に読むという偶発的行為によって、李徴ははじめて人々の心に響く本物の詩を作ることができた。この即興詩にある「内発性と共感性」こそが、李徴が詩人になるためには必要なことであった。彼が人間であった時にそれを培うことできなかったのは、「臆病な自尊心」に根を持つ自己閉塞性のためである。李徴が虎になったことはある意味、そういう自分からの解放であったといえる。なぜなら、虎は他者にさらされた自己の内面であるからだ。李徴は虎になって初めて自分の内面を偽らず吐露できたのである。そしてその即興詩に袁傪たちは虎となった李徴の境遇を重ね、その苦悩に共感するのである。

残る課題は、この「内発性と共感性」という詩の成立要件が、中島敦の認識に実際あるのかどうかの確認である。それには別の作品の検討が当然必要になる。『山月記』より、おそらくちょっとだけ前に書かれた『狐憑』にそれを求めたい、と今のところぼくは考えている。なぜなら『狐憑』は「詩人」の悲劇がテーマだからである。

#小説

#読書

#読書感想文

#詩

#文学

#近代文学

#現代文がすき

#中島敦

#古典が好き

#山月記

#詩論

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?