音楽トリビア「大正浪漫・浅草オペラを愛した文士たち」

ヘッダー画像

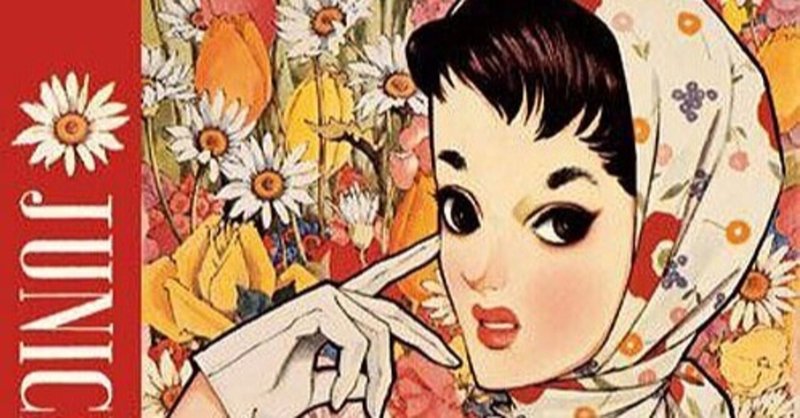

大正時代の 画家・イラストレーター・デザイナー 中原淳一の絵

~ 画像はネットより~

浅草オペラ ~写真はネットより~

🎵浅草オペラとは?🎵(浅草オペラのほんの一部についての説明です)

大正時代、東京・浅草興行界で栄えた、オペラやオペレッタ(セリフと踊りのある喜歌劇・軽歌劇)、ミュージカルなどの日本語音楽劇の総称。

欧米のオペラやオペレッタを、日本語の歌詞で上演したものや和製オペラがある。

高尚なイメージのオペラとは一線を画し、入場料が安く、気軽に楽しめる

大衆芸能であった。

日本のオペラの歴史は明治時代にさかのぼり、1911(明治44)年に日本初の西洋式劇場である帝国劇場が開場。

帝劇歌劇部(のちに帝国劇場洋劇部と改称)が作られ、ヨーロッパから指導者を招へいして厳しい訓練が行われたものの、上演されたオペラはヨーロッパのものを持ってきた、いわば“舶来物”。

一般市民に定着することなく衰退し、幕を閉じることになった。

帝国劇場洋劇部の解散後、部員たちが一座を組んで進出したのが浅草。

当時の浅草は日本一の歓楽街であり、芸能の中心地。

アカデミックなオペラを大衆になじむ形で再構築した浅草オペラは、この地で爆発的な支持を得ることになった。

明治時代の“舶来”に対して、浅草オペラは“和洋折衷”の世界だ。

上流階級のたしなみから大衆のものになった“オペラ”の人気たるや凄まじく、歌劇俳優の人気番附表が作られたり、学生が学校をさぼって劇場に入り浸ったりしたという。

しかし、1923(大正12)年の関東大震災で劇場や衣装、舞台、楽譜などが

失われ、誕生からわずか6年ではかなく消え去った。

最後の上演は、大正14年「オペラの怪人(オペラ座の怪人)」であった。

浅草オペラを愛好した人たちの中には、今東光、宮沢賢治、小林秀雄、

サトー・ハチロー、今日出海、徳川夢声、東郷青児、川端康成、谷崎潤一郎らがいた。

宮沢賢治は、正統派のテノール歌手で浅草オペラの花形でもあった田谷力三の名を織り込んだ詩『函館港春夜光景』(1924年作『春と修羅 第二集』所収)を残した。

また、『ブン大将』に影響を受けたオペレッタ、

『飢餓陣営』(1922年・通称『バナナン大将』)を書き、花巻農学校で上演している。

浅草オペラは、日本国内におけるオペラ、および西洋音楽の大衆化に

大きな役割を果たしたのである。

(以上、ウィキペディア等より抜粋・引用・加筆)

📌 東京オリンピック閉会式で、大竹しのぶが歌った「星めぐりの歌」も、

宮沢賢治が作詞・作曲した曲である。

📌 ブン大将

『ジェロルスタン女大公殿下』は、「天国と地獄」を作曲した

ジャック・オッフェンバックの全3幕のオペレッタ。

浅草オペラで『ブン大将』として親しまれた。

![]()

『恋はやさし野辺の花よ』は、

「ボッカチオ 」(19世紀オーストリアの作曲家、フランツ・フォン・スッペ

のオペレッタ)の中の第1幕のアリア「あなたが愛して下さるならば 」の

メロディが流用されている。

「ボッカチオ」からは、もう一曲、迷曲が誕生している。

同じく第1幕のセレナーデ、

『うるわしの人よ、聴き給え(スカルツァのセレナーデ/三馬鹿の歌)』。

これを、スカルツァの妻ベアトリーチェの名前から

『ベアトリ姐ちゃん』というコミックソング(ナンセンス・ソング)として大変人気を博した。

もともとは原詩に忠実な歌詞だったが、何度も作り変えられていき、

スッペのオペレッタ「ボッカチオ」の詩とは違うものになっている。

![]()

昭和46年のテレビ番組から 田谷力三(当時72才)

「恋はやさし野辺の花よ」(2:16)

コミックソング「ベアトリ姐ちゃん」(2:42)

歌と演奏は、土取利行さん。

現在72歳の音楽家の方で、NHKなどにも出演しています。

ユニークな歌詞が字幕に出てきます。

宮沢賢治「バナナン大将」

30:14から

「星めぐりの歌」が一曲目にあります

💚本日も お読みいただきまして ありがとうございました💚