2023年8月の記事一覧

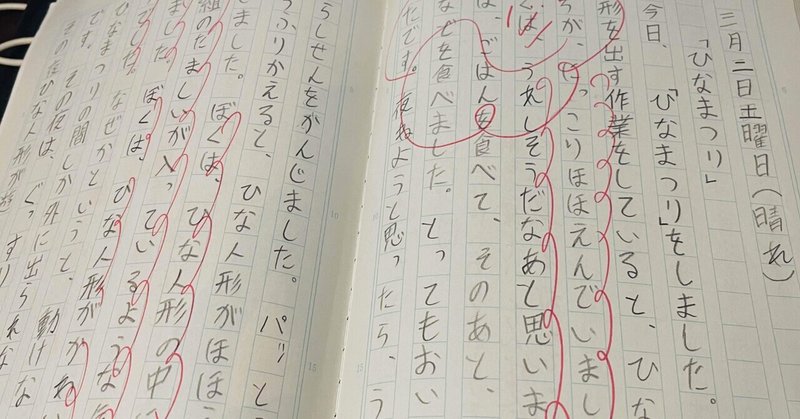

3月2日土曜日(晴れ)「ひな祭り」

小学3-4年生の記憶ハック作業をしばらくしてみます。

誰の記憶にも残っていないこと、改竄されていく記憶って沢山あるので、日記を残すってとても大切ですね。

小学3年生の日記が掘り出されたので読んでいました。記憶にないことが沢山掘り起こされたり、もはや自分ではないような感性に触れられたり、当時も日記をつけていて良かったなと。

noteも何十年続くかなんて分からないし、iPadも何十年後に動く

「有難さ」を記録しておくだけの日記

偶には手記を。人に見られる前提の日記なんて書くことはないけれど、出会った人たちへの感謝の日記、を残しておきます。ネットの海の中でどこかで「自分のことかな?」と伝わることがあれば嬉しいです。その場で御礼は言えても、もっと伝わるような伝え方をしたいな、とか恐らくあなたが思っている以上に感謝していたんですと伝えたくなるのは悪い癖です。

最近はAIエンジニアに感謝してばかりです。タイトル画像も数秒で

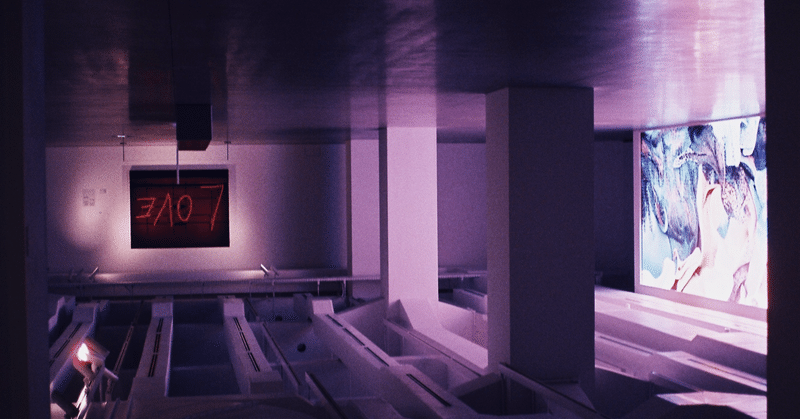

イメージの消費者、生産者としての責任(MOCA, Alfredo Jaar, 11th Hiroshima Art Prize)

現代アートの極髄といえる鑑賞体験。至高?上質?極致?形容し難いので、初見の感動(絶景を予備知識なしで偶然見た時のあの素晴らしさ)を得たい方は、何も考えず、下調べもせずに、広島市現代美術館へ行ってください。(人生で優に3桁は展覧会を見てきた人の意見として、参考までに…)

ヒロシマ賞を受賞したアーティストは総じて素晴らしく感銘を受けることが多い。第一回の受賞は三宅一生。

「平和のためにアート

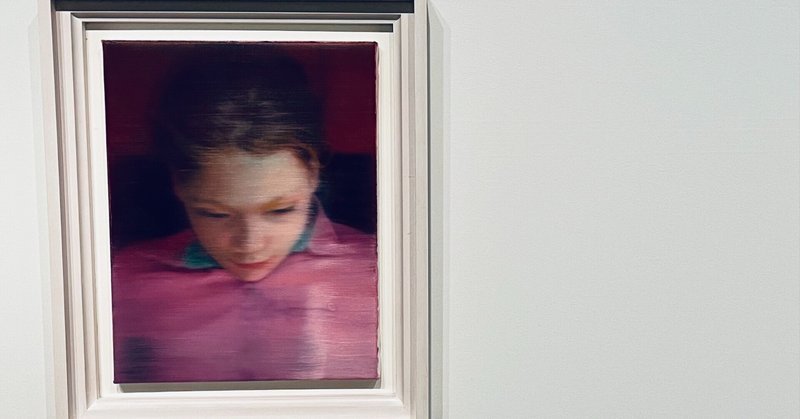

アートがアートとして伝わる瞬間の探求:「イメージ、それでもなお」

毎年、「夏の雲は忘れない」「夜と霧」「失敗の本質」などを読み返すこの時期。その中の一つとして、「イメージ、それでもなお -アウシュヴィッツからもぎ取られた四枚の写真-」を取り上げておく。やたら高値になっているのはリヒターの影響かと思いつつ、よりアートを好きになったきっかけでもある良書。読む度に印象が変わるタイプの本では無いけれど、常に自分の中に記録し続けたい本ではある。

美術史家であり哲学、

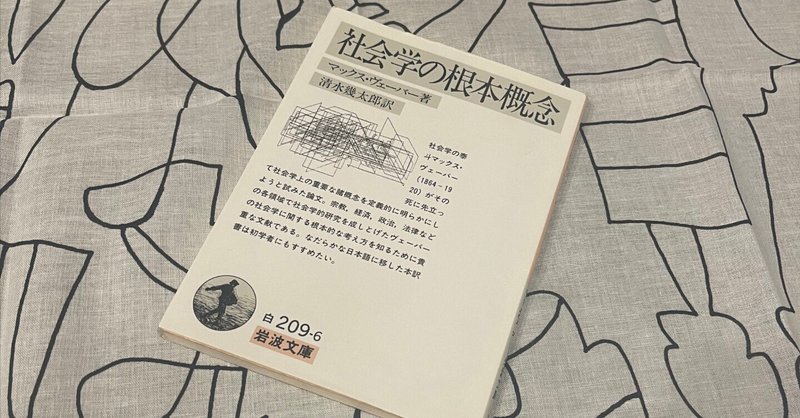

「社会学から再考する障害福祉:ウェーバーの視点」

毎日本を読む割に、アウトプットが仕事かクローズドなノートにしかしてこなかったので、特に3-4回読まないと人に説明できない程度の本を、来年の自分の為にnoteに記録しておく。

マックス・ウェーバーの「社会学の根本概念」は、社会科学のフレームワークに多大な影響を与えた一冊。内容はやや複雑な点もあるけれど、「経済と社会」という論文の冒頭の部分だけを引用しているので、文量がかなり少ないので読解がしや

20年を経て500倍のスピードの学習ループで生きている

=begin小学生の時に半年かかったコーディングが5分でできる未来に生きている=endputs "Hello, New World that I, a second grader, dreamed of!"class Character attr_accessor :name, :hp, :power def initialize(name, hp, power) @na

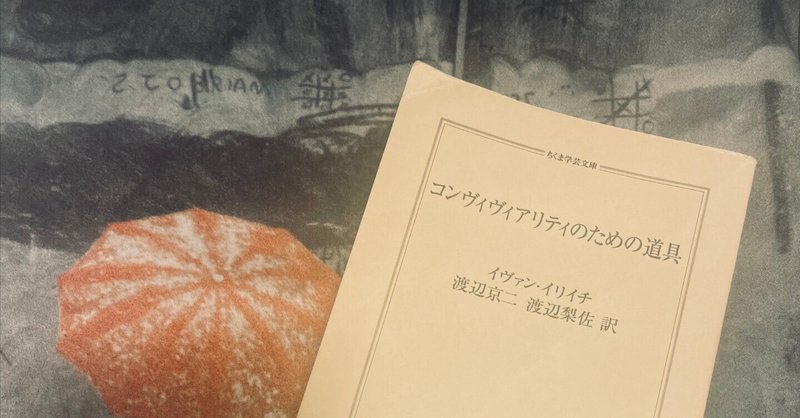

もっとみるアート×仏教思想の新たな視点から捉える“コンヴィヴィアリティのための道具”

毎日本を読む割に、アウトプットが仕事かクローズドなノートにしかしてこなかったので、特に3-4回読まないと人に説明できない程度の本を、来年の自分の為にnoteに記録しておく。

イヴァン・イリイチの「コンヴィヴィアリティのための道具」を読んでから数年が経つ。現代社会における過度な技術依存とその結果としての社会的・個人的な問題について考察するイヴァン・イリイチの主要な作品であり、私が「共生」という