ロンドン滞在日記 7日目【後編】:『レ・ミゼラブル』を観て感じた演劇界の無情

YMSビザで在英中のパートナーに会いにロンドンを訪れた際の、およそ2週間にわたる旅の記録です。コラムともエッセイとも言えないようなただの日記なので、どうぞ気軽に読んでください。

1日目:なんでこんな映画見たんだ

2日目:まだ飛行機に乗っているのか

3日目:木で鼻をエルメス(塩対応という意味のことわざ)

4日目:犬が苦手な人はいないことになっている

5日目:はじめてのおつかい(ただし39歳)

6日目:その屁はいつかどこかで借りてきた屁

7日目【前編】:犬は吠えるがオクラは揚がる(日記は不作)

ジャベール警部のクソデカ感情

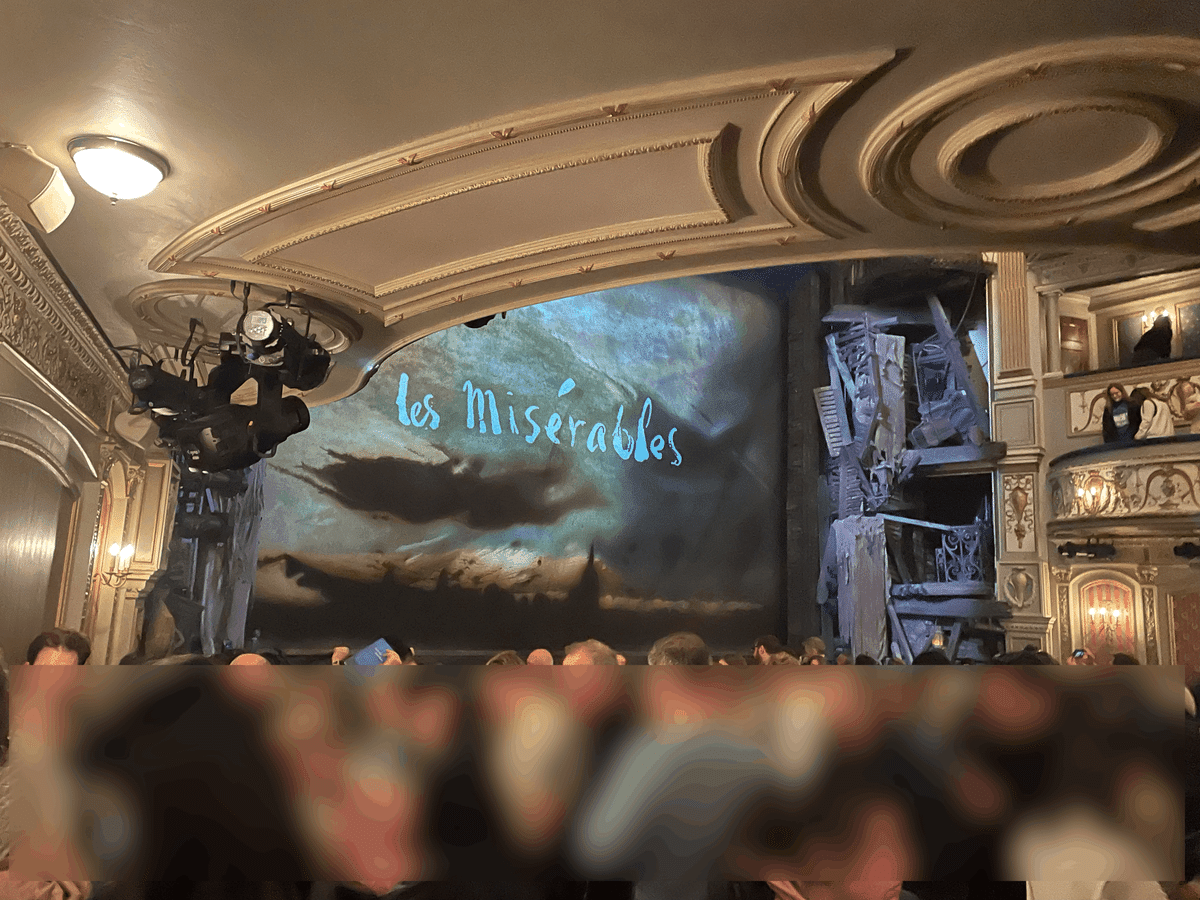

いまいち「これ」というイベントが起きないまま迎えた7日目の夜だが、しかしこの日のメインディッシュはむしろこれから。劇場街ピカデリー・サーカスにあるソンドハイム・シアターで、あの有名ミュージカル『Le Miserables(レ・ミゼラブル)』を観るのだ。

ピカデリー・サーカスを中心に、ロンドンには劇場が非常に多い。『The Lion King(ライオンキング)』『Phantom of the Opera(オペラ座の怪人)』『Mamma Mia!(マンマミーア!)』『Wicked(ウィキッド)』『Frozen The Musical(アナと雪の女王)』などなど、誰もが名前は聞いたことがあるであろう王道の演目が、常にどこかで上演されている。

せっかくロンドンに来たからにはぜひ何かしらは見ておきたいと思っていたのだが、大事なのは演目選び。こちとらいかんせん英語のヒアリング能力が絶望的であり、セリフを頼りにできない。最新の『Harry Potter and the Cursed Child(ハリー・ポッターと呪いの子)』も上演されていて、話題の作品を本場で見られるのは非常に惹かれるのだが、何を言ってるのかわからない状態はかえってストレスだろうと、泣く泣くあきらめた。あと、普通に人気でチケットが取れなかった。

ここはやはり、すでにあらすじを知っている演目にしようと、以前映画版を見たことがある『レミゼ』にしたという寸法。結果、それが大正解。案の定セリフは聞き取れないが、何をしている場面なのかはわかるので置いていかれずに済んだ。上演前に、Wikipediaであらすじをおさらいしておいたことも功を奏しただろう。

<あらすじ>

主人公のジャン・ヴァルジャンは、飢えた家族を助けるためにパンを盗んだ罪で19年間も投獄された後、刑務所から仮釈放される。仮釈放を破って逃亡した彼は、そこで悔い改めて新しい人生を送り、やがて人望を買われて町の市長に。しかし、そんな彼を再び捕まえようとジャベール警部は執拗に彼を追いかける。

歳月が経ち、訳あってシングルマザーが遺した一人娘のコゼットを引き取ったジャン・ヴァルジャンは、一路パリへ向かう。コゼットはそこで出会った学生革命家のマリウスと恋に落ちる。貧困層が苦しみ混乱状態にあるパリで革命の機運が高まる中、ジャン・ヴァルジャンとジャベール警部はその革命の騒動の渦に巻き込まれていく……。

映画版を見たときから、かなりダイジェスト感の強い駆け足の物語だなとは思っていたが、その印象は舞台版でも変わらなかった。登場人物たちの行動の動機がところどころあいまいでふわっとしているのも気になるが、そこは音楽の圧倒的な説得力もあり、力技でねじ伏せてしまえるのがミュージカルのいいところだ。

特に、主人公ジャン・バルジャンを執拗に追いかけ回す宿敵ジャベール警部の動機は、いわゆる「クソデカ感情」としか言いようがなく、その粘着質なストーカー気質はほぼ恋愛感情に近いものだったのでは、と改めて見て気がついた。

最後に彼が死んでしまう理由も本来なら何一つないはずだが、あれって、ジャン・バルジャンがもはや「憎むべき敵」ではなくなってしまったことによる「生きがいを失った」みたいな観念的な死なのだろうと思う。かくしゃくとしていた農家のおじいちゃんが、足を悪くして畑に出られなくなった途端、精神的にみるみる弱ってぽっくり逝ってしまう、みたいなことだ。

日本の大劇場、S席多すぎ問題

ソンドハイム・シアターは、私が想像していたよりもだいぶこじんまりとしており、一見したところ舞台自体は下北沢の本多劇場とどっこいかそれより小さいくらいに見える。それもそのはずで、ただでさえ建物が密集した都心部に、劇場がひしめきあっているのだ。当然、そのひとつひとつの大きさはたかが知れている。

したがって、客席も日本の劇場に比べると座席数の割にはかなり狭い。さほど大きくない平均的日本人体型の私ですら隣との間隔をミチミチに感じるのだから、大柄な欧米人にとってはエコノミークラスよりも固いシートにすし詰めにされる3時間は、かなり過酷なのではないか。

そりゃあこんだけ密になるなら、コロナのクラスターも発生するだろうと思ってしまうし、逆に日本の劇場くらい余裕があるなら大丈夫じゃね?とも感じた。とにかく、日本とロンドンとでは客席の密集度が全然違いすぎて、クラスター発生のリスクを比較しようがない。同じ対策でいいわけがないとも思う。

また、劇場そのものは狭いが座席数はめいっぱい確保したいのか、客席は3階席(GRAND CIRCLE)まであり、しかも高さがあまりないので、折り重なっている感じがすごい。1階席(STALLS)の後方に座っていると、せり出した2階席(DRESS CIRCLE)の前方に隠れてしまい、舞台の上のほうが見えなくなるほどだ。

日本の大きな劇場の場合、2階席の前方が1階席の前方と同じS席料金であることにちょっと納得がいかなかったりするが、海外のこうした構造に倣っているのだと考えると腑に落ちる。確かにソンドハイム・シアターは、2階席の前方のほうが1階席の中ほどよりもはるかに舞台との距離が近く、視界も開けて良席なのだ。これも、日本とロンドンで劇場の作りが全然違うのに、それを勘定に入れずに料金システムだけを真似してしまった弊害が出ていると思う。

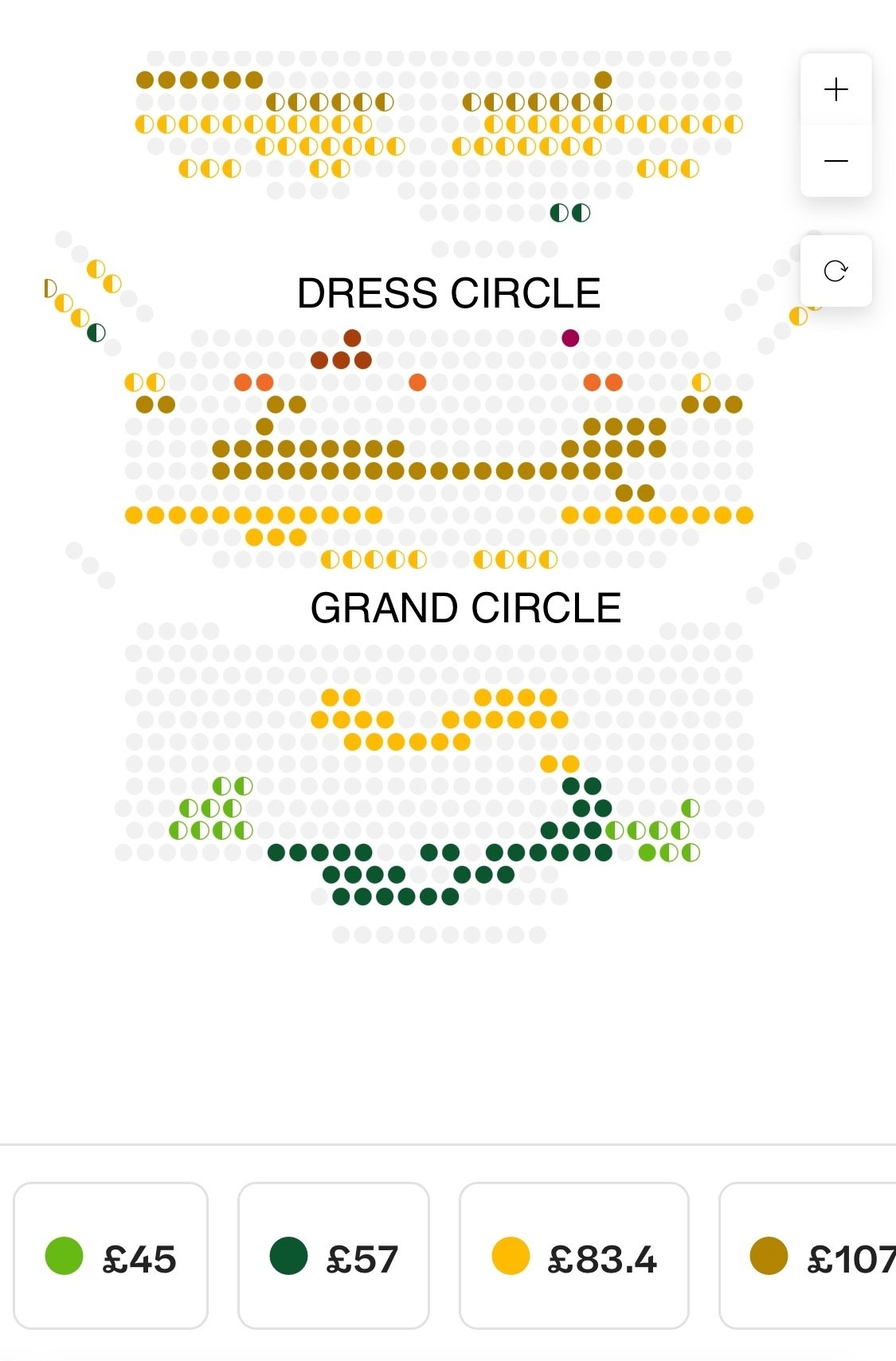

いや、チケットの価格設定に関して言わせてもらうと、ロンドンの劇場のほうがよっぽど親切だ。現地のチケットサイトで予約してみて気づいたのだが、こちらの劇場はチケット料金のランクが座席の場所によってかなり細分化されているのである。

例えば『レミゼ』の場合、1階席の正面や2階席の最前列などの特等席は180ポンド(およそ30,909円)もするのに対して、3階席後方のサイドなどは45ポンド(7,741円)で観ることができ、さらにピンとキリの間にも5ランクくらいの幅がある。演目によっては、席に余裕があれば12ポンド(およそ2,060円)くらいから観られるものもあるのだ。

座席によってかなり料金が細分化されているのがわかる

これ、日本だとシアターコクーンのような大劇場でも、1階席の最前列と最後列が同じS席料金、なんてことがザラにある。というか、もはやほとんどがS席で、申し訳程度にA席が少しと、見切れ料金のサイド席しかないことが多い。これも日本の劇場の理不尽な点のひとつだ。

日本は観劇人口が少なすぎて、そうでもしないと採算が合わないのかもしれない。だが、ロンドンではこの幅のある料金設定のおかげで、いろんな人が気軽に観にこられる側面はあると思う。

今日はデートだからS席で。

1人で好きな俳優を思う存分推したいからB席で。

見るの3回目だからリーズナブルなE席で。

なんか話題だから見てみるか、と会社帰りにフラリと立ち見席で。

日本にそういう観劇文化がなかなか育たないのは、選べる座席ランクが少なすぎるからか、それとも観客がいないから選択肢が増えないのか。鶏が先か卵が先か、のような話になってしまうけれど。

日本とロンドン、観劇文化の功と罪

舞台の小ささ、客席の狭さにばかり気を奪われていたが、いざ上演が始まるとさすがで、劇場がこじんまりしていることなど微塵も感じさせない。むしろ美術と演出の力で、舞台の大きさが3倍にも4倍にも見えてくる。本多劇場くらいの舞台が、シアターコクーンほどに感じられるのだ。特に、場面が変わるたびに背景幕に映し出される映像と、めくるめく転換する舞台装置とがシームレスにつながっていて、本当に奥行きのある広大な空間に見えるから不思議である。

そして、見張るべきはやはり俳優の実力だ。演技力や歌唱力はもちろんだが、発声スキルそのものの高さにも舌を巻く。流暢すぎてセリフの意味は聞き取れないが、滑舌と発声がとても明瞭で、英語がわかる人にとっては聞き取りやすいのであろうことが、私にすらなんとなくわかるレベルなのだ。

また、日本の舞台だと、歌のシーンでほぼ歌詞が聞き取れずテロップでフォロー

することも多いが、『レミゼ』はみんなめちゃくちゃクリア。もちろん劇場の構造(声の届きやすい広さ、壁の吸収や反響の仕方など)が違うのだろうし、マイクの性能、整音の技術も左右するのだろうが、やはり役者のスキルが段違いでミュージカル向きに鍛錬されていると思う。

こんなにもプロフェッショナルな技術を持っているのに、おそらくこの中に名前を知られている役者はほとんどいない。常設の劇場で毎日ロングラン公演するという興行の性質上、キャストは入れ替え可能でなければならず、日本のように「俳優の○○さんを目当てに行く」という観劇スタイルにはなりづらいからだ。

演劇ジャンル全体としては、俳優ではなく作品を目当てに人々が観にくるほうが健全かもしれないが、俳優にとっては名前を覚えてもらいづらく、ファンダムも形成されにくいこのスタイルは、スターになりづらい過酷なものだろう。一生をアンサンブルのまま終える者もごまんといるはずだ。

それでも、常設劇場×ロングラン公演が当たり前という文化と環境のおかげで雇用は安定し、食いっぱぐれを防いで俳優を「立派な職業」たらしめている側面はあると思う。

一方、日本はどうだろう。そもそもが特殊な世界である歌舞伎と宝塚以外で、常設劇場を持ってロングラン公演を実現できているのは劇団四季ぐらいしかない。前述の通り「作品よりも俳優を目当てに行く」傾向が強い日本の観劇文化においては、一握りの人気スターのスケジュールに興行が左右され、その他大勢の雇用はすこぶる不安定。東京には、バイトしないと食えていけない舞台俳優たちが、レンガをめくった裏に潜むマルムシくらいびっしりとひしめいている。

それでも、劇団四季クラスならある程度は安定した給料をもらえるかもしれないが、悲しいかな、そんな彼らを世間は「成功者」とは思ってくれない。テレビでスターにならない限り、ずっと「下積み」と呼ばれブレイクしたとは見なされないのが日本の芸能界だ。実際、演技や歌がそんなにうまくなくても、一度「テレビスター」になればそれだけで客を呼べるキャストとして劇場から重宝される。

果たしてロンドンの俳優と日本の俳優は、どちらが報われ、どちらが幸せなのだろうか?

『レ・ミゼラブル』を見に来ただけなのに、物語に没入するよりも、舞台俳優という職業の業と因果について「ああ、無情」としんみり考えてしまう演劇体験だった。(つづく)

今は上演できなさそうなことだけは確かだ

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?