雪のふる街 ポール・オースター『ニューヨーク三部作』

京都も今週は雪になるそうで。最近結構暖かかったからいよいよやってきちゃうのかあ……底冷えの厳冬。とぼやきながらこのnoteを書いている(追記:このnote書くのをいったん中断していたので今はもう春が目覚めている。梅が綺麗だ)。

今回の記事表紙に使用させていただいたのは(嬉しいことにご本人様からご了承頂きまして)絵本作家たなか鮎子(Tanaka Ayuko)さんが2014年ギャラリーハウスマヤTwo Window展に出品されたもので、ポール・オースターのCity of Glassの世界観が見事に投影された幻想的な絵だ。

ニューヨークの街とそこを彷徨う主人公クインの、どこかへいきたいーどこにもいけないーどこにもいないーそんな膠着状態、nowhereが描かれている。このnowhereは言葉がやってくるところでもあるのだが(The words coming from Nowhere)ーそれはさておき、この絵はniteがあゆ子さんの素敵なインスタ(@ayukotanaka )をフォローするきっかけにもなったもので

みなさんも是非パリの街並みや絵本作画風景などチェックしてみてほしい。

さて、今回の記事ではこの「ガラスの街」City of Glassを含めた『ニューヨーク三部作(New York Trilogy)』を取り上げる(以下表記を三部作とする)。この三部作では、それぞれ単体として読める短編がどことなく繋がっていたり重なっていたりする。そして三番目の物語(「鍵のかかった部屋(The Locked Room)」)最後を読むと「……?!」となる仕掛けが施されている(なんのこっちゃ)。読めばわかる。

ポール・オースター(1947~)コロンビア大学卒業後、数年間各国を放浪する。70年代は主として詩や評論、翻訳に創作意欲を注ぎ、’85年から’86年にかけての「ガラスの街」「幽霊たち」「鍵のかかった部屋」で構成された『ニューヨーク三部作』を発表し、一躍現代アメリカ文学の旗手として脚光を浴びた。

そういえば鮎子さんに教えて頂いたのだけど、City of Glassはコミック版も出ているそう。これがすごくお洒落なのだ。

いつかニューヨークに行ったとき書店で買いたい、、幻の卒業旅行、、。

三部作の個人的な感想としては、「ガラスの街」>「鍵のかかった部屋」>「幽霊たち」の順で好きだ。「ガラスの街」が“あはれ”の文学なら、後者二作は“をかし”の文学だなあと思っている。三部作に共通しているのは、どれも探偵小説“もどき”の不条理な物語であり、主人公が何らかの人物を探してニューヨークの街を彷徨い出すという点だ。

一度ざっくりしたあらすじを確認しておこう。

City of Glass「ガラスの街」(1985)

深夜の間違い電話をきっかけに小説家クィンは私立探偵に扮して精神病院から退院した男を尾行することになる。その男がかつて虐待した息子に再び危害を加えないか見張るためだ。やがて彼は事態に深入りするうちにニューヨークの街の迷路へ入りこんでゆき…

Ghosts「幽霊たち」(1986)

1947年、ニューヨーク。私立探偵ブルーは、ホワイトを名乗る男からブラックという男を監視し報告書を自分に送り続けるよう依頼される。そこで、ブルーは、ブラックの部屋の真向かいにあるアパートの一室に住み込み仕事を始めるが事件らしい事件は起こらない。監視を始めて1年が過ぎた頃ブルーは「ブラックの正体は実はホワイトで、見張られているのはむしろ自分なのではないか」という疑念を抱き始め…

The Locked Room「鍵のかかった部屋」(1986)

ある日僕(語り手)は疎遠になっていた親友ファンショーが失踪したという手紙を受け取る。ファンショーは彼の妻ソフィーに「もしもの時には自分の書いたものを僕に渡すように」と言い残したそうで、それに価値があるかどうかの判断は僕に任すというのだ。ファンショーの原稿を出版社に出すことを決めた僕は一方で残された美しい妻ソフィーに惹かれてもいた…

電話が鳴り、扉が開き、手紙が届き、そうしてそれぞれの物語は始まる。考察できる点は数え始めればきりがないのだけれど、そのなかでも特に注意を引いたのは、繰り返し現れる雪のイメージだった。

暗い空から降ってくる雪が作り出す白と黒のコントラストはまるでGhostsにおけるブラックとホワイトのようである。雪はニューヨークの街を覆い、行き交う人々の「視界をさえぎり」、消えるーあるいは溶けずに積もる。この可能性の二重性は、The Locked Roomにおけるファンショーの原稿たちが彼の言葉の集積でありつつ同時に彼のの足跡を「かき消す」ものであったという描写と重なる。雪を言葉が書かれること、あるいは書かれないことの象徴として仮定し、三部作それぞれにおいてそれがどのような機能を果たし作品同士を結びつけているのかを考えてみたい。

一度三部作を読んだ人でないと分かり辛い内容…というか息をするようにネタバレしているのでその点ご了承ください。

※いかなる場合も文章の無断転載・剽窃を固く禁じます(プロバイダー開示手続きをとります)。引用元を明らかにした上でのさらなる考察等は大丈夫です。

White of Snow

まずは雪が三部作においていかに言葉、言語的なもの、書くことの可能性へと結びつくのかを確かめよう。

雪から連想される白はCity of Glassにおいてピーター・スティルマンの衣装や言語の哲学者ハンプティダンプティの卵として現れる。スティルマンは幼少期父親に暗闇に閉じ込められ、神の言葉を習得する実験をさせられた。

When words come out, fly into the air, live for a moment, and die(16).

the original language of innocence (47)

まさに彼が言葉に対して抱くイメージは暗い空から舞い降りて消えてしまう無垢な雪の姿と重なる。楽園から追放されるまえ、バベルの塔が崩壊するまえに人間が持っていた、「神のことば」を追究した老スティルマンが言語を描写するとき、そこにも落下のイメージがみてとれる。fall of language ―腐敗として使われるこの単語が「落ちる」 ことを意味しているのは偶然だろうか。スティルマンにとって言葉は「落ちる」もののだ。

The city was entirely white now, and the snow kept falling, as though it would never end(130).

City of Glassのラストシーンを引き継ぐかのようにGhostsの冒頭には雪がちらついている。

Outside, snow is falling on the quiet street , and everything has turned white.(138)

そこではブルーがホワイトによって部屋に閉じ込められ(lock)、言葉を部屋のガラスごしに眺める。

Words are transparent for him[Blue], great windows that stand between him and the world(144)

スティルマンを尾行するクインやブラックを観察するブルーといったように「見る・見られる」関係が随所に描かれる三部作において、人物同士だけでなく「書かれたもの」を「見る・見られる」というイデオロギーが貫かれている。これを「読む」「読まれる」関係としないのは、それが決して書かれたものを理解する作業だとは限らないからでたる。登場人物たちは書かれたものに目を通すが、ときに彼らは読んだ内容を理解することができない。

ブルーは盗んだ「書かれたもの」を最終的に

flings them up to the ceiling and watches the pile break apart, scatter, and come fluttering to the ground, page by missrable page(185)

空中にほうり投げる(ドラマSPECの戸田恵梨香がやってたみたいに…)。ここにおいて、「書かれたもの」は落ちていくのを「見られる」存在となる。

ドイツの思想家ヴァルター・ベンヤミン(1892-1940)のエッセイに、幼年時代の読書体験を窓の外に降る雪と重ねあわせた印象的な文章がある。City of Glasdを読んでいるとらベンヤミンの記憶の断片に降る雪と彼の言語への芸術的なイメージが自然と思い出された。

その本はあまりに高すぎる机のうえに載っていた。読むときには、私は両耳をふさいだ。そんな風に声もなく物語が語られるのを、私はすでにいつか聞いたことがあったのでは?ー父、ではもちろんなかった。でもときおり、冬に、暖かい部屋の窓辺に立っていると、外を舞う吹雪が、私にそのような声のない物語 を聞かせてくれたのだった。吹雪が語っていることを、たしかに私は、一度もちゃんと捉えることができなかった。前から知っていることのなかに、新しい話が、あまりにもひしめきあって、あまりにも次から次へと押し寄せてくるからだった。私がひと群れの雪片の仲間に加わって、やっと親密になれたときには、この雪はもう、そこへ割りこんできた別のひと群れに私を委ねねばならなかったのだ。しかしそのとき、窓辺の私には捉えられなかったいくつもの物語を、今度は活字たちの吹雪のなかで追い求めるべき時期がやってきていた。

『ベンヤミン・コレクション3』「記憶への旅」(3:502-503)

理解することができないままに物語はどんどんと降り積もり、耳をふさいだ少年を圧倒し押し流していく。

文字のひとつひとつは見慣れたものであるのに、いざそのかたまりの意味を捉えようとすると雪の跡形もなく消えてしまう言葉たち。それは三部作において主人公たちが翻弄される「読むことの不可能性」とどこか重なる。

1900年頃のベルリンの幼年時代(Berliner Kindheit um Neunzehnhundert)の原本はドイツのグーテンベルクサイトで無料で読めるのでおすすめだ(レファレンスにもまとめた)。

冬の朝、母親の裁縫箱、凍った池でのアイススケート、マーケット、パノラマ、ブラームス……など、断片的な思い出に刻まれた鮮烈なイメージは写真のエッセイというかんじで、まさにベンヤミン!なのでぜひ気になる方は読んでみてほしい。

From the Dark

the darkening winter sky(216)

さて、雪が暗い空から降りてくる暗闇は、三部作においては言葉か生まれる場所として象徴的に描かれていた。たとえばスティルマンが閉じ込められた場所は濃密な闇がこれにあたる。

Only darkness has the power to make a man open his heart to the world (231)

そしてこの暗闇は一様に、閉じ込められることで生まれた空間から生まれる。三部作にはそこに閉じ込められる者と、そして外からその空間を伺う者の双方が現れるのだ。

The Locked Roomにおいて初めに現れる鍵のかかったものは、冒頭でも述べた原稿の詰まったファンショーのスーツケースだ。それは、パンドラの箱のごとく、開けることによって災厄をもたらすのか。一つの分岐点となっている。

また、手紙の入った私書箱も、ブルーにとってもThe Locked Roomの語り手にとっても可能性を秘めた箱だった。

each box with different combination, each one holding a different secret(163)

it linked me to the rest of the world, and in its magic darkness there was the power to make things happen(232)

ここは個人的に親近感がわいた好きなシーンだ。ポストを覗いて新しい手紙がないか覗く瞬間的、たしかにその箱は自分と「外部の世界と繋いで」いるように思えてくる。

”遠く知らない街から手紙が届くようなときめきをつくれたらなあ”

――スピッツ「さらさら」

希望the hope(232)がやってるのかあるいは世界が落ちてくるthe world fell on (233)のか、開けるまでどちらか知りえない鍵の掛かった部屋は、いわば可能性が重なりあった二(多)重状態であるといえる。

その究極が、最後に登場するファンショーの閉じこもった部屋だ。

“I'm already dead. I took poison hourd ago.”

“I don't believe you.”

“You can't possibly know what's true or not true. You'll never know.”(306)

行方しれずだったファンショーに呼び出された主人公は壁越しに彼と対峙する。彼は決して語り手をなかに招き入れず、押し入ろうとすれば君を殺すぞと脅すのだ。そして彼自身は毒を呷ったのであと数時間後に死ぬのだ、もう死んでいるのさと告げる。

既に死んでいる、とは面白い表現だ。本当に毒を飲んでいるならばたしかに死んでいるも同然だが、「既に」というのは誤りであるからだ。既に死んでいるのなら語り手は誰と話をしているのか。ほぼ死にかけである、という意味でファンショーがこの台詞を言ったにしろ、やはりここには生と死が重なりあった二重状態がみえる。ファンショーは、いわばシュレーディンガーの猫なのだ。

シュレディンガーの猫

エルヴィン・シュレーディンガー(1887-1961)が1935年にドイツの科学雑誌に量子論がかかえる重大な問題を思考実験のモデルとして発表したもの。フタ付きの箱の中に「猫」と「1時間以内に50%の確率で崩壊する放射性原子」と「原子の崩壊を検出すると毒ガスを出す装置」を入れた場合、1時間後には「生きている状態と死んでいる状態が1:1で重なり合った状態の猫」という不可思議な存在が出てくるのではないかという思考実験。箱を開けて人間がネコを観測した瞬間、状態の急激な収束が起こる。ネコは生と死が同居した状態から、生か死かどちらか一方に一瞬のうちに収束する。常識的には、ネコの生死はハコを開ける前に決まっていたはずだが、ミクロの物質が支配するハコの中ではこの常識は通用しないのである

とすればこのThe Locked Roomの語り手は作者オースターの用意した思考実験の観測者ということになるだろう。彼は生きているファンショーと死んでいるファンショー、どちらにも結局直接対面することはできない。

しかし現実世界においては、生きていて死んでいる、などといった二つの答えはありえないThere could not be two answers(109)。その二つの分岐が極限まで一つへと近付くときに現れるのが、まさに鍵のかかった部屋へと足を踏み入れたとき主人公たちが陥るあの感覚である。

As he crossed the threshold and entered the apartment, he could feel himself going blank(14)

the door opens, and suddenly there is no more distance, the thing and the thought of the thing are one and the same(180)

he feels everything go dark inside him[…]at the same time his head seems to be growing, filling with air as though about to detach itself from his body and fooat away

He takes one more step into the room and then blacks out, collapsing to the floor like a dead man(184)

敷居をまたぐことで、アンヴィバレントなものがつぶれて一つになる感覚。ブルーの依頼人ホワイト=ブルーの調査対象ブラックであったときように、二重状態が一つの像を結ぶときそれは狂気と紙一重となるのである。

For how can Humpty Dumpty be alive if he had not been born?(80)

それはまた、「まだ生まれていない」unborn 状態と「生きている」alive状態が重なりあうことのモチーフであるハンプティ・ダンプティが落ちてぺしゃんこになってしまう運命とリンクする。

そういえば、ハンプティ・ダンプティの球体や「落ちる」いうイメージで思い出されるのは、アルゼンチン出身の作家ホルヘ・ルイス・ボルヘスの短編“La biblioteca de Babel”(1941)「バベルの図書館」だ。

余談になるけれど、この短編と共に『Ficciones』(1944)に収録された「『ドン・キホーテ』の著者、ピエール・メナール(“Pierre Menard, autor del Quijote”) 」は奇しくもCity of Glass第10章に登場したDon Quixoteを同じく題材としている。

ボルヘスの描く宇宙を模したような広大無辺な図書の構造は、中心が任意の六角形であって、その円周は到達不可能な球体であり、果てのない迷宮のようである。(そしてあらゆる本を所蔵しておりおなじ本は二冊ないといわれている。しかし、その全貌に関しては実のところ昔も今も誰も知らない。) ここで働く司書たちの信仰する、「他のすべての本の鍵であり完全な要約である一冊の本が存在する」という迷信は、老スティルマンの求める「全ての閉じられたドアを開く鍵」と呼応する。しかし、バベルの図書館が無限であり周期的であるのと同様に、本来の機能を失ったガラクタに命名するという作業には終わりがない。そして彼に追従することでニューヨークの都市という迷宮に入り込んだクィンは、いつのまにか意識の迷宮を彷徨うこととなる。それはnowhereに辿り着こうとする試みであるため、果てがどこにもない。クィンが老スティルマンに追いつくことができないのは、すなわち「追いつくことができた」と認識できない状態を指している。追いかける者(クィン)は鏡に入り込むかのように、追いかけられる者(スティルマン)に成り代わるのだ。

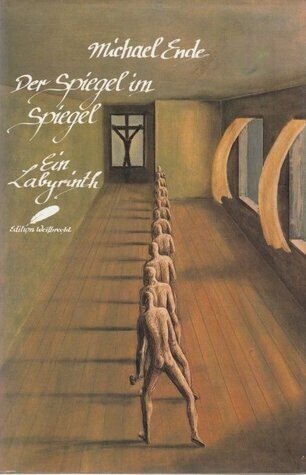

なんとなくわたしはそこでミヒャエル・エンデのDer Spiegel im Spiegel-Ein Labyrinth(1984/鏡のなかの鏡――迷宮――)という連作短編集を思い出した。

ここにもバベルの図書館のような閉鎖的で広大な空間や迷宮の住人ミノタウロスの暗喩が登場する。鏡のなかに入りこんでいくと人はどうなってしまうのか、ちょうどそれを予言した箇所があるので引用しよう。

「数多くの変身をかさね、[…]そのたびに、おまえは目覚めたと思うのだが、前のおまえの夢はもう記憶にないだろう。内から内の内へと墜ち、そうやってどんどん墜ちつづけて、いちばんの内奥に達するだろう。[…]そして一切の区別がない場所で、おまえはつねに、別人でありながら、同一人物であるだろう。[…]おまえはけっしてあれに追いつくことはないだろう。おまえがあれを見つけたとき、おまえは変身してあれになっているからだ。おまえはあれになるだろう。最初の文字になるだろう。あらゆるものに先立つ沈黙になるだろう。するとおまえは、孤独とはなにかを知るだろう」(349丘沢訳)

老スティルマンと共に都市に深入りしすぎたクインは、厳密には以前のクインではないのだ。本物のポール・オースターを前にクインが「ぼくはまだここにいる。ある意味で」“I'm still here. Sort of”(92)と述べた台詞は、彼が完全な形で存在しているわけではなく、スティルマンの集めたガラカタと同様、「損なわれた/欠けたクイン」としてなにか別の存在へと自己が変容しまったことを、そしてスティルマンに引きずられつつある危うさを示している。彼は醒めない悪夢nightmare(91)のような迷宮から抜け出すために、偽名の「ポール・オースター」を名乗ることをやめようとするが、しかしそれは遅すぎたのだ。

こうして迷宮を徘徊するスティルマンと対峙したクインは、いつしか自分がスティルマンに成り代わり、引き返そうとしたときにはもはや元の自分が損なわれてしまっているという悪夢を知ることとなる。ごっこ遊びをすることで鏡の国に迷い込んだアリスと同様、 彼はその悪夢を見ている夢の主(主体)は誰なのかという問いを迷宮入りさせることとなるのである。

Which dreamed it?

「夢を見ているのはどちらでしょう?」

――Lewis Carroll's Alice's Adventures in Wonderland

ニューヨークの街を彷徨うクィンが目にする人々も locked inside madness(107)狂気に囚われているのだが、そのなかの一人の女性が繰り返す言葉が特に印象的だ。

“No, no, no. He's dead. He's not dead. No, no, no. He……'s dead. He's not dead.”(108)

いいえ、いいえ、いいえ。彼は死んだ。彼は死んでいない。いいえ、いいえ、ちがう。彼は死んでいる。彼の死んでいない。

……これはまさにThe Locked Roomのファンショーを指す狂気の言葉をなのではないだろうか。

Notebook

閉じられた空間が偶然性や秘匿された二重状態に繋がっているとすれば、確定的し固定化されたものは「書かれたもの」であるといえる。クインやスティルマン、ファンショーは皆作家だったが、彼らは

“If words followed, it was only because I had no choice but to accept them, to take them upon myself and go where they wanted me to go” (288).

書く前に書くべきことは決まっているのだと言う。書き手はそれに従うのだと。つまり頭のなかにある「かかれうるもの」という可能態の実現として「かかれたもの」は固定化される、ということになるだろう。

クィンもファンショーも生死のわからない状態のまま失踪してしまうが、その身代わりのように取り残されるのが赤いノートブックだ。それはわたしたち読者が手に取る三部作それ自体のように、確実性を持って物語のなかに存在する。

確実性といえば、喪失感に苛まれながらnowhereを彷徨ったクインとは対照的に、The Locked Roomの登場人物たちは「いま・ここ」に意識を向ける傾向にあった。

たとえばソフィーと語り手は、出会うことによってしっかりと「現在」へと結ばれる。

“the fact she was here and not anywhere else”(222)

未亡人ソフィーを救い、そして家族を得ることで語り手は

“dug into the present”

「現在」を獲得するのだった。ソフィーの存在感は、ブルーの「未来のミセス・ブルー」などといった空中楼閣とは違い、ハッキリと語り手の記憶、新居の記憶に刻まれているのだ。また、語り手とファンショーの母親との情事も夢見がちな一方で、しかし生々しい。そのグロテスクgrotesque(260)な描写は、ソフィーとの新婚生活よりも詳しく描かれどこまでも現在を読者へと突き付けてくるようである。実は、ソフィーと初めて出会う場面でもグロテスクgrと言う言葉は登場している。現実的な「いま・ここ」にあるものは、そのすべてがグロテスクなのだ。

先の文章で示した溶ける雪は、凍り付くとき時を留める作用をもった。たとえばGhostsに現れる逸話に、息子が冷凍保存された父親と再会するというものがある。それは、凍り付いた過去と現在との再会だ。ブルーが観る『過去から逃れて』Out of the Past(1947)という映画が象徴するように、そこには過去から逃れようとする人間と変化することなく保存される過去がいるのだ。氷のなかの死体body in the ice、それは後から発見されうる死んだ言葉たちなのである。

伊藤計劃と円城塔『屍者の帝国』「言語資料(corpus)を詰め込まれた屍体(corpse)が肉体(corpus)の兵団(corps)に服して働く。これはほとんど言葉遊びだ」

文字を保存するという点において、三部作に登場するノートブックは凍りついた言葉、氷のイメージを繰り返している。作者ポール・オースターはインタビューにおいて赤いノートブックの役割を次のように語った。

I suppose I think of the notebook as a house for words, as a secret place for thought and self-examination. I’m not just interested in the results of writing, but in the process, the act of putting words on a page.

執筆の過程が、前章で述べた言葉が生まれるか生まれないかの閾であるとすれば書かれたものが降り積もり固定化される場所はやはりノートブックだということになる。そこで言葉は氷の中の死体のように変化することをやめる。

オースターはノートを「家」と形容したが、この言葉から連想されるのはやはり「鍵のかかった空間」ではないだろうか。頭のなかで飼われていた狂気同様、ノートブックのなかに閉じ込められた言葉たちは読み手の理解を超えている。それは心のなかで繰り返される雪のイメージ、無意味な言葉nonsensical phraseであり読者が理解できない文章なのだ。

そして、赤いノートブックに書かれた言葉はブルーが放り上げた紙、あるいはThe Locked Roomの語り手とファンショーの永遠の不理解のあいだにふる雪だ。

I was present, the event was sealed off from me,[…]everything was a chaos of snow(216)

危篤の父親の看病に疲れた青年時代のファンショーと語り手が真冬の静かな墓場に繰り出す回想シーン。ファンショーは墓穴に横たわって目を閉じ自らのうえに雪が降り積もるままにする。語り手は突っ立ったままファンショーの儀式を眺めながら、親友の思考にも感情にも決して触れることができずー理解を拒まれー中に立ち入ることを許されない孤独を味わう。それは二人がもっと幼少の頃、ファンショーが語り手を決っして入れてくれない秘密の小さな箱に籠もって遊んでいたという記憶と相まって、人間の相互理解の不可能性、苦悩を描いているようによみとれる。

the door of locked room. […]Fanshawe alone in that room, condemned to a mythical solitude ─living perhaps, breathing perhaps, dreaming God knows what. This room, I now discovered, was located inside my skull. 286

語り手はファンショーからたくされたノートを最終的にちぎり捨ててしまうが、必ずしもこれは意味のない破壊行為や理解を拒絶するファンショーへの復讐行為であるとは限らない。語り手は言葉を住まわせる鍵のかかった家(ノート)を破壊することでlocked roomの内部を強引に覗きこもうとしたのではないかとも解釈することができるからだ。

And Back to the Beginning

三部作を通して主人公たちの歩く街にちらつく雪は、物語のなかで「言われうる」状態から言葉が結晶化し外へと零れ出すさまの比喩となっている。また、雪をふらせる暗い空には言葉の生まれる場所、白さと対照的な暗闇のイメージが重なる。この暗闇は、「鍵のかかった空間」として三部作を通し登場人物たちを引き込んできた。それは物理的に鍵がかかっているために外から中を知りえない場合もあれば、頭のなかに存在するがゆえに他者への不理解ー他者の言葉に対する不理解となる場合もある。中でなにが起こっているか知りえないことこそが、生と死、偶然と運命、存在と非存在、可能態と現実態といった三部作における様々な二項対立あるいは二重性を担保することとなる。象徴的な赤いノートブックのページ上に凍りついた言葉たちが、それを読む語り手に理解されぬままゴミ箱へと捨てられ無に返されるとき、物語は再び「語り始める」準備を始める。

each one represents a different stage in my awareness of what it is about(288)

everything remained open, unfinished, to be start again

いつかは解けて蒸発しまた空からふりくる雪のように、三部作の物語は再びはじめから語られるという予言によってThe Locked Room の幕はとじられるのだ。

予言にしたがって再びはじめから物語を読み直せばーつまり第1作目を再読すればークインが新しく赤いノートブックを購入したことの意味がみえてくる。そしてここで、読者は鍵を探す人物と邂逅することとなる。

“The key?”

“Yes, the key. A thing that opens locked doors.”(77)

それは、鍵の掛かった部屋を開ける鍵であり、同時に今はもう失われてしまった楽園の言語、シニフィアンとシニフィエが一つに結びついた言語を取り戻そうとする老スティルマンの目的でもある。そしてこの鍵は可能態が現実態にする二重状態の重なりあった謎を解くものであると同時に、赤いノートブックを理解するための手がかりでもあるのだ。

こうして物語は回帰し、登場人物たちとともに読者は出口のない迷宮をさまようこととなる。

そして永遠にやむことのないかのように、雪は降り続く。

as though it would never end

References――――――

・Pic. Ayuko, Tanaka. "CITY OF GLASS," Double Window in Gallery House MAYA in Tokyo.

・Auster, Paul. New York Trilogy. New York: Penguin Books, 2006.

----. Winter Journal. UK: Faber and Faber, 2012.

・Benjamin, Walter. “Berliner Kindheit um Neunzehnhundert” (1933-1938), Gutenberg-DE.

https://www.projekt-gutenberg.org/benjamin/berlkind/chap01.html

ベンヤミン・コレクション〈3〉記憶への旅 (ちくま学芸文庫) Paperback Bunko – March 1, 1997 Walter Benjamin (原著), 浅井 健二郎 (翻訳), 久保 哲司 (翻訳)

・Wood, Michael. “Paul Auster, The Art of Fiction No. 178”. The Paris Review. 2002. </www.theparisreview.org/interviews/121/the-art-of-fiction-no-178-

paul-auster<

記事の内容とはかぶらないけれど、参考に読んで面白かったもの↓

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?