さよならの先に

かつて少年だった頃、今と変わらず友達と呼べる人間は僅かだった。

遠い記憶の中に埋もれた中でも、小学生の高学年の時に転校生としてクラスに加わったチカシ君との交流は今もなお忘れない。

誰もがそうだろう。

記憶に刻まれたからには決定的な理由が存在する。

私の場合、チカシ君とは性格は違えど育った境遇が類似していた。

先ず、互いが片親で育ち、周囲に弱みを見せる事なく淡々と過ごしていた。

だが私に比べ、チカシ君は社交的で転校生でありながら時間を要する事なくクラスメートに好かれていた。

反対に私はチカシ君よりも長年この学校に属していながらも、心底まで許せる関係を築ける知人も友人もいなかった。

成り行きというと語弊が生じるが、普段は会話すらなかったチカシ君と話をする機会があり、最初は他愛のない会話から始まり、次第に家族構成を話すと、互いの共通点が重なり自然と距離感が縮まった。

唯一違った点は、私には兄弟が存在し、チカシ君には母親以外なにも存在しなかった。

今まで学校を通う事が苦痛でしかなかった私に、チカシ君という存在のお陰で学校へ行く価値を見つけた。

更に互いの距離が縮まると、学校内だけではなく放課後でも向き合う事となる。

あの時の出来事は一瞬だったので理由は定かではないが、ある時、私は自転車に乗りチカシ君が住むアパートの部屋に向かう。

私の存在に気付いたチカシ君は自転車の荷台に腰掛け、一駅離れた公園へ向かう。

特に公園内にある遊具で遊びたかった訳ではなく、今後の夢や学校を卒業した後に何をしたいだとか、またも他愛のない会話を重ね、夕暮れ時という事もあり我々は公園を離れ、私は自転車を押しながらチカシ君と歩きながら会話をする。

今もなお不自然なほど原因が定かではないのだが、道中に我々は口論となり、互いが取っ組み合いの喧嘩となった。

たまたまこの場に居合わせた中年の女性が我々の仲裁に入る。

一旦は冷静になるも、頭に血が上った私はチカシ君の顔をまともにみる事なく、自転車に跨りその場を去った。

その途中、意味のない喧嘩についてあれこれ考えていると、頭を冷やした私は後戻りをしチカシ君の元に向かう。

チカシ君はゆっくりと歩きながら私と目が合う。

互いが何も会話を重ねる事なく、「さぁ、帰ろ」と私は乗っていた自転車の荷台に目をやり、「チカシ君に乗れよ…」と合図をすると、チカシ君は、「あのまま〇〇君が帰っていたら、絶交しようと思っていたよ」と呟く。

その問いに何も答えず、気付くと互いは小学校から巣立ち、違った環境に追いやられた。

住む場所が近くても、区域が違ったという理由で互いは違う中学校へと進む。

一度だけチカシ君が私を訪ねた事があった。

何を話したのか定かではないが、それ以来チカシ君の後ろ姿も見かける事なく今に至る。

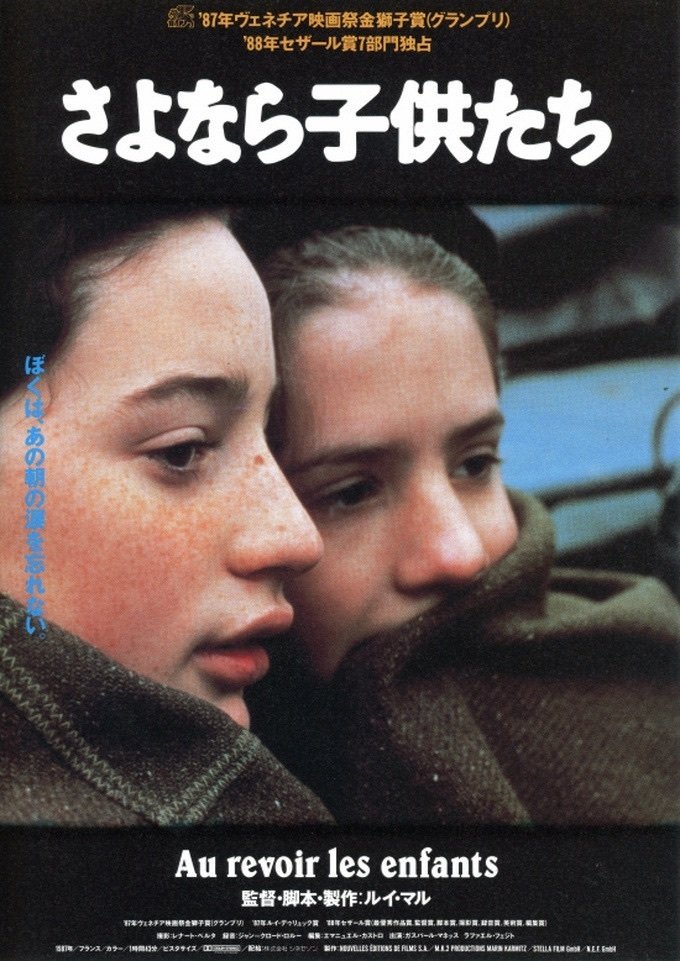

それから、大人になる一歩手前でルイ・マル監督の邦題「さよなら子供たち」を鑑賞し、全てが当てはまる訳ではないが、重なる円が近い事に共感を覚えた。

この作品は第二次世界大戦の最中、フランスでの出来事が語れている。

終戦間近の1944年、ドイツ占領下で苦痛を強いられつつも頑なに生き続ける子供達の物語でもある。

寄宿学校に通うジュリアンのクラスにジャン・ポネという転入生が加わる。

互いの性格の違いからか、ジュリアンはポネを理由もなく気取った人種だと烙印を押す。

一方のポネは身近に家族がおらず独り身という事もあり、自我を出さずに隣人とは無条件に向き合おうと考えていた。

ジュリアンは母親から褒められたいが為に、ピアノを学ぶのだが、教師から見ると得意分野ではないと確信して、「楽器を変える?」という皮肉まで言われる。

反対にポネは教師が感心するほどピアノの演奏が上手で、向かう所敵なしという姿に、嫉妬したジェリアンはポネを敵視するのだ。

ある時、ジュリアンはポネの欠点を探ろうと勝手にプライベートな物を入れるロッカーを除いてしまう。

悪気がないとはいえ、無条件に相手の私生活を除く行為は犯罪に近い。

しかもジュリアンはポネが隠し通せねばならない理由を見つけてしまう。

それは、ポネがユダヤ人であった事だ。

先ほど説明した通り、ドイツの占領下になっていた地で、ユダヤ人が隠れていたなどと知れると一大事なることは必至である。

ポネを敵視していたジュリアンだが、意味もなく歪み合う事となり自然と二人は取っ組み合いと化す。

最初のうちは真剣に傷つけ合っていたが、次第に取っ組み合う事自体が滑稽と察した二人は友情へと発展する。

クラスメートの中で唯一ジュリアンだけがポネがユダヤ人と知りながらも沈黙を守る。

しかし、戦時中は過酷な状況が続き、密告によりポネの存在がゲシュタポの耳に入りポネは捕まる。

またポネを匿った罪で神父である学長と数人が逮捕される。

校庭に集まった生徒らを見た学長は、「さよなら、子供たち…」と言い残し帰らぬ人となる。

現実を直視した生徒らは涙を浮かべ、去りつつある仲間を惜しみながら手を振る。

紹介した作品は悲劇であるが、冒頭で紹介した通り私の物語は終わってもいなければ進行もしていない。

それに数少ない友人との再会を楽しみにはしてもいない。

ある程度経験を積んだ人間として明らかな点は、向き合わない方がお互いのためであると確信しているからだ。

その為、思い出こそが持続力へと繋がるのだろう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?