高血圧の予防医学 ~いつまでに、いくつまで、どうやって下げる?~

➀どこからが「高血圧」?

高血圧の予防医学について書いていきます。

普段、血圧を気にされる方は多いのではないでしょうか。

さて、皆様の中で「高血圧」はいくつからを指しますか?

私の外来にも、高血圧の患者さんが数多くいらっしゃいます。

多くは50歳以上ですが、30歳台で内服加療を開始されている方もいます。

いわゆる「生活習慣病」の一つであり、食生活の変化により、最近は若年者でも高血圧や糖尿病、脂質異常症(コレステロールが高い)等を発症する方が多くなっている印象があります。

そんな幅広い患者さん達ですが、

「140/90mmHg」

が基準の方々が多いような気がします。

持参した血圧手帳を見ていると、「この日は歩いてすぐ測ったから血圧が高くて・・・!」とか「血圧が高くて不安だから、何回も測り直した!!」とかよく言われますね。一度くらい、身に覚えありませんか?

他にも普段は90-100/60mmHg程度の方は、120mmHgくらいでも心配で相談してくる方もいますね。

②「正常高血圧」と「高値血圧」と「高血圧」

「高血圧」といっても、細かく定義が分かれています。

上記の通り、「高血圧」は140/90mmHg以上のことを指します。

でも、敢えてここでは140/90mmHg未満について先に触れます。

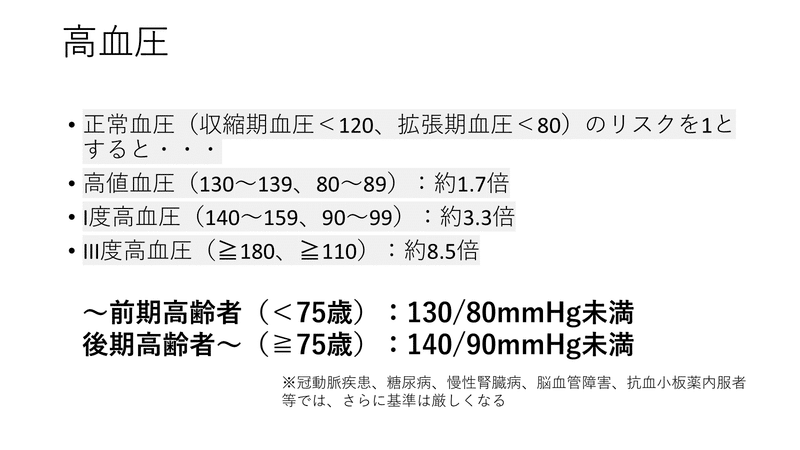

上の表を見ると、

・正常血圧

・正常高値血圧

・高値血圧

に分かれているのが分かりますでしょうか?

そう、140/90mmHgを下回っていればいい訳ではないんです。

極端な低血圧も困りものですが、基本的に高血圧は心臓・血管系に負荷をかけて動脈硬化を促進します。

そのため、血圧は正常範囲上限より低め、できれば110-125mmHg程度で維持することが推奨されています。

少し前の報告ではありますが、メタアナリシス(数ある論文の結集体のようなもの)では、収縮期血圧=上の血圧を10mmHg落とすことで脳卒中の確率を40%も軽減できたことが報告されています(PMID:19454737)

また、収縮期血圧を130mmHg未満に厳密にコントロールすることで、過降圧や腎機能障害等の有害事象なく心血管系疾患発症リスクを低下させることも有名ですね(日本高血圧ガイドライン 2019)。同様に、高血圧性腎症の予防にも130/80mmHg未満の降圧が有効な可能性が指摘されています。

私は、他に明らかな疾患の併発がない患者さんの場合は130/80mmHg未満、心血管系疾患や腎不全等を併発している場合には、120-125/75mmHgを目標に、外来の度に指導をしています。

③140/90mmHg以上の「高血圧」

さて、一番関心が高いであろう分野ですね。

まごうことなき高血圧です。

もう一度表をみてみましょう。

Ⅰ度、Ⅱ度、Ⅲ度と分類されていますね。

このように、高血圧にもいくつか種類があります。

大抵の場合、健診とかで指摘されてくるのはⅠ度の方です。

ここで、診察室の会話のパターンをいくつかみてみましょう。

患者さんは、明らかな併存疾患がない40歳男性の初回受診という設定です。

パターン➀

患「血圧が高いと言われました。さっき測ったら146/95mmHgでした。」

医「じゃあ、降圧薬を開始しましょう。これ飲んで、血圧が下がるか家でみてください。」

パターン②

患「血圧が高いと言われました。さっき測ったら146/95mmHgでした。」

医「普段血圧を測る習慣はありますか?」

患「ありません。健診で測る程度です。」

医「じゃあ、この薬飲んでください。で、家で測る習慣をつけて2か月後に再診で。」

パターン③

患「血圧が高いと言われました。さっき測ったら146/95mmHgでした。」

医「普段血圧を測る習慣はありますか?」

患「ありません。健診で測る程度です。」

医「じゃあ、まず自宅で測る習慣をつけましょう。毎日1回は測って、手帳に書いて持ってきてください。食事内容については、塩分が多いような自覚はありますか?」

患「結構濃い味付けが多いです。」

医「では、そこも直す必要がありますね。運動の習慣は?」

患「ありません。たまに散歩するくらいで、仕事もデスクワークです。」

医「運動の習慣もつける必要がありそうですね。1日20分を目標にウォーキングやランニングをしましょう。3か月後に再診で。」

・・・いかがでしょうか?

ここで大事なのは、医学というのは個々によって正解が異なる可能性があるため、絶対的な間違いはあっても絶対的な正解はないという点です。

また、医学的に正しくても患者さんの気持ちを置き去りにしていたり、患者さんの負担を考えていないこともあります。

上記3つのパターンは、個人的に最も正しいのは③だと思います。

根拠はいくつかありますが、

【1】

高血圧Ⅰ群および基礎疾患が他にない場合は、まずは塩分制限等の生活指導や運動指導を行い、3か月経過をみて改善がなければ降圧薬開始を検討するのが推奨されている

【2】

血圧は、ある一点をみて判断するのではなく、自宅で測った血圧の平均を使用するのが最も実用的だから

この二つが大きいと思います。

特に【1】が重要かつあまり知られていないことかと思います。

例えばCa拮抗薬のように比較的安価で使用経験や認知度も高く、重篤な合併症の少ない薬を早期から入れることが必ずしも間違っているとは限りません。

ただそれでも副作用がない訳ではないですし、不要な内服薬に対する対価や医療経済への負担、そして処方しても必ずしも内服を100%する訳ではない(飲み忘れ、自己判断での中止、etc・・・)の面を考えると、やはり不要ならば処方しない努力をするべきです。

もちろん、患者さんの中には「あの医者は薬も出してくれない!!」と(理不尽ではありますが)憤慨する方もいるので、分かりやすく簡潔に短時間で説明する工夫はするべきだと思います。

ただパターン③も不十分な点はあり、「具体的に何gの塩分を摂っていて、目標が何gなのか」を説明・設定する必要があります。このような時は栄養士の方々に協力を仰いでもいいかもしれませんね。

また、塩分感受性高血圧について説明してもいいかもしれません。

大体全体の50%強は塩分感受性高血圧と言われており、減塩により降圧が期待できますが、おおよそ2人に1人は塩分制限だけではあまり変わらない可能性があるわけです。

患者さんのモチベーションを保つためには、あらかじめその可能性を説明し、塩分制限のみで有効な降圧が得られなくても落胆しないようにするのも大事かと思います。

④いつまでに下げる?

降圧目標が決まったら、次は「いつまでに下げるか」ですね。

基本的に脳出血等の急性疾患でない場合、緊急で降圧する必要はありません(夜間救急で、症状ないけど高血圧だから受診したい、という方の受診を断るのはこれが理由です)。

私は最低でも3か月、長ければ半年くらいはあまり内服薬を変更しないで様子をみています。実際、高血圧ガイドラインでもそれが推奨されています。

ここまでに

・毎日血圧を測定・記録しているか

・その記録を持ってきているか

・内服薬をちゃんと飲んでいるか、自己判断で中止していないか

・塩分制限等、注意できているか

・運動習慣はどうなったか

などを記録に残し、未達成の項目があればそちらを優先します。

前述した通り、不要な内服薬を処方されている方が後を絶ちません。

Ⅲ度高血圧の場合は直ちに治療を開始する必要がありますが、Ⅰ度であれば生活習慣の改善のみでも降圧できる可能性があるわけです。

いかがでしたでしょうか?

他にも述べたい内容が多いのですが、長文になりそうなのでいったん区切ります。

もちろん高血圧のみではなく、高血圧性腎症や糖尿病等、他疾患の兼ね合いで内服加療されている方も多いと思います。今後展開する予定の相談サービスでは、そのような点にも焦点を当ててアドバイスできたらと考えています。

読んで勉強になった!と思った方は、ぜひ次回も読んでください。

お待ちしています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?