記事一覧

穴埋め基準:総論3(メンバーシップ専用)

【穴埋め基準配信スケジュール】6月3日(月) 総論第1章

6月21日(金) 総論第2章

7月5日(金) 総論第3章(今回)

7月26日(金) 総論第4章

8月2日(金) 総論第5章

8月30日(金) 総論第6章

9月13日(金) 総論第7章

10月11日(金) 総論第8章

10月25日(金) 総論第9章

11月8日(金) 各論第1章

11月29日(金) 各論第2章

12月13日(金) 各論第3章

「不動産鑑定評価基準アプリ」をリリースしました!

不動産鑑定士試験のメインである「鑑定理論」で基盤となる「不動産鑑定評価基準」と「不動産鑑定評価基準運用上の留意事項」をスマホでも読めるようにiOSアプリとしてリリースしました!

※不動産鑑定士や不動産鑑定士試験について、詳しくない方は以下の記事(計5本)をご覧くださいませ。

※本アプリでは、国土交通省が公開している不動産鑑定評価基準と、不動産鑑定評価基準運用上の留意事項を閲覧いただけます。

穴埋め基準:総論2(メンバーシップ専用)

【穴埋め基準配信スケジュール】6月3日(月) 総論第1章

6月21日(金) 総論第2章(今回)

7月5日(金) 総論第3章

7月26日(金) 総論第4章

8月2日(金) 総論第5章

8月30日(金) 総論第6章

9月13日(金) 総論第7章

10月11日(金) 総論第8章

10月25日(金) 総論第9章

11月8日(金) 各論第1章

11月29日(金) 各論第2章

12月13日(金) 各論第3章

穴埋め基準:総論1(メンバーシップ専用)

メンバーシップの皆様へご存知の通り、不動産鑑定士試験の鑑定理論において、基準の暗記はとても大事です。

短答式試験であれば基準を覚えていれば解ける問題もありますし、論文式試験なら基準をそのまま書けばクリアできる問題もあります。

基準の暗記は不動産鑑定士試験の突破に必要不可欠です。

今回から定期的に、穴埋め形式で基準を暗記するツールを配信いたします。

基準暗記のペースメーカーとしていただいたり、お手

【メンバーシップ向け】6月以降の記事について

暑いと思ったら寒くなり、寒いと思ったら暑くなり……

体調は崩さず、勉強出来ていますでしょうか?

令和6年短答式試験がまもなく実施され、令和7年受験者にとっては、試験まであと1年となっています。

計画的に(特に行政法規)勉強するようにしましょう。

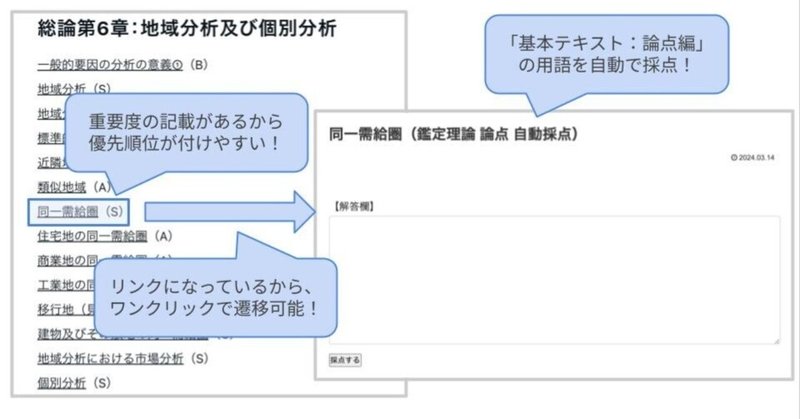

鑑定理論 直前テキスト:出題頻度編(不動産鑑定士試験)

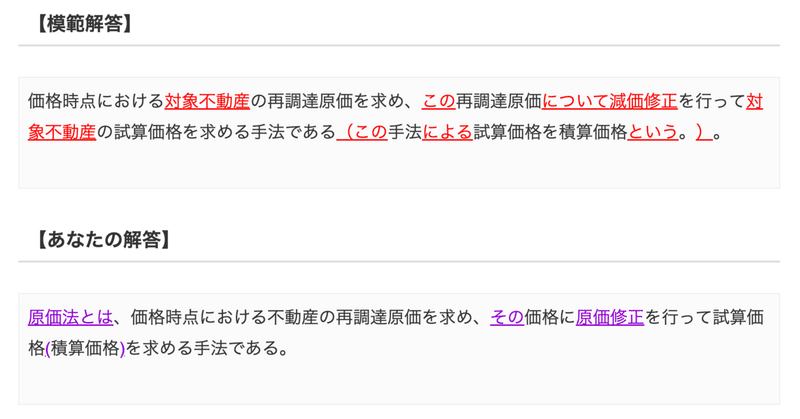

不動産鑑定士試験においては、不動産鑑定評価基準とその留意事項の理解と暗記が必須不可欠です。

特に、1次試験である短答式試験においては、基準を暗記しているだけで解けてしまう問題が多々存在します。(基準の穴埋めや基準の文章を少し変更しただけの問題など)

そのため、基準を読み込むことは不動産鑑定士試験合格に必須事項と言えます。

しかし、基準が大切とは言っても、基準全てがよく出題されるわけではなく、毎年